第8回社員総会 特別講演

DXで加速するテレワーク新時代

一般社団法人日本テレワーク協会 会長 栗原 博 氏

一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会の第8回社員総会が11月11日、東京・千代田区で開催され、一般社団法人日本テレワーク協会 栗原 博 会長による特別講演「DXで加速するテレワーク新時代」が行われました。講演の要旨を掲載いたします。

ご紹介いただきましたテレワーク協会の栗原です。無線LANビジネス推進連絡会の社員総会にお招きいただきまして、ありがとうございます。また、社員総会開催、おめでとうございます。来年1月に10周年をお迎えになるということ、併せてお祝いを申し上げたいと思います。

私どもテレワーク協会は「テレワーク」ですから、オフィスを離れてビジネスをやるということですので、テクノロジーの進展と伴走せずにはそういう環境はつくれないという意味で申しますと、無線LAN・Wi-Fiとは切っても切り離せないということで、ずっとやらせていただきました。

今日はテレワークについてお話をさせていただきますが、これからのテレワークの進展は、まさに御推進連絡会と技術の発展をなくしてはありませんので、これをご縁によろしくお願いを申し上げたいと思います。

コロナ禍とテレワーク

緊急事態宣言が発令された2020年3月、街から人が消えたときがあったと思います。日本企業の多くのところは、外に出られないので、やむを得ず自宅ないしはそれに類似するところから、仕事をせざるを得ない状況に追い込まれたと言ってよい状況でした。

一方、テレワーク協会は、厚労省が緊急事態宣言と同時にテレワークの助成事業を始めましたので、我々はそれを委託して、それこそ段ボールが一日何箱も届くような助成申請書を全て確認して、正しい申請かどうかをチェックして、最終的にそれを役所に回す仕事に取り組んでいました。全て紙で来ましたので、テレワークなんかできません。全職員・スタッフは、毎日、朝から晩まで、それこそ密な状態で、リアルで仕事をしていました。

コロナ禍でさまざまなことが変わったことは皆さんも実感としてお持ちだと思います。たぶんこのパンデミックが起こらなければ、いまだにハンコで決裁をするのが何で悪いんだという話もあったでしょうし、「ネットワークもデジタルもいいけど、紙も重要だよね」ということがもっと声高に叫ばれていたのではないかと思います。

黒船といいますか、予期せぬことが起こったがために、日本国がずいぶんとテクノロジーでビハインドだったということを嫌というほど知りました。だからこそ、いろいろと取り組まなければいけないということを、もう一度私たちが自覚をしたのだと思います。

テレワーク協会の普及への活動

1991年、まだテレワークの「テ」の字もないときに、机にかじり付いて仕事をするやり方は本当に正しいのかということを30年ぐらい前に、いくつかの企業が集まって「働き方を変えようじゃないか」ということで立ち上げたのが「サテライトオフィス協会」です。

2000年に名称変更をして「日本テレワーク協会」に変えています。現在は400を超える企業・団体・自治体の皆様に加入をいただいています。テレワークを通して活力ある社会・組織・企業を創り上げていこうではないか、調和の取れた日本を創り上げていこうではないかということを大きな理念にしています。当時は一極集中で、何が何でも東京だと、東京に行かないと仕事ができないみたいな、そのような状況を変えていこうではないかということです。持続的な国づくりという視点でいくと、東京だけが繁栄して、それが本当に日本国にとっていいのかというような大きな問題意識から、理念を掲げてスタートしました。

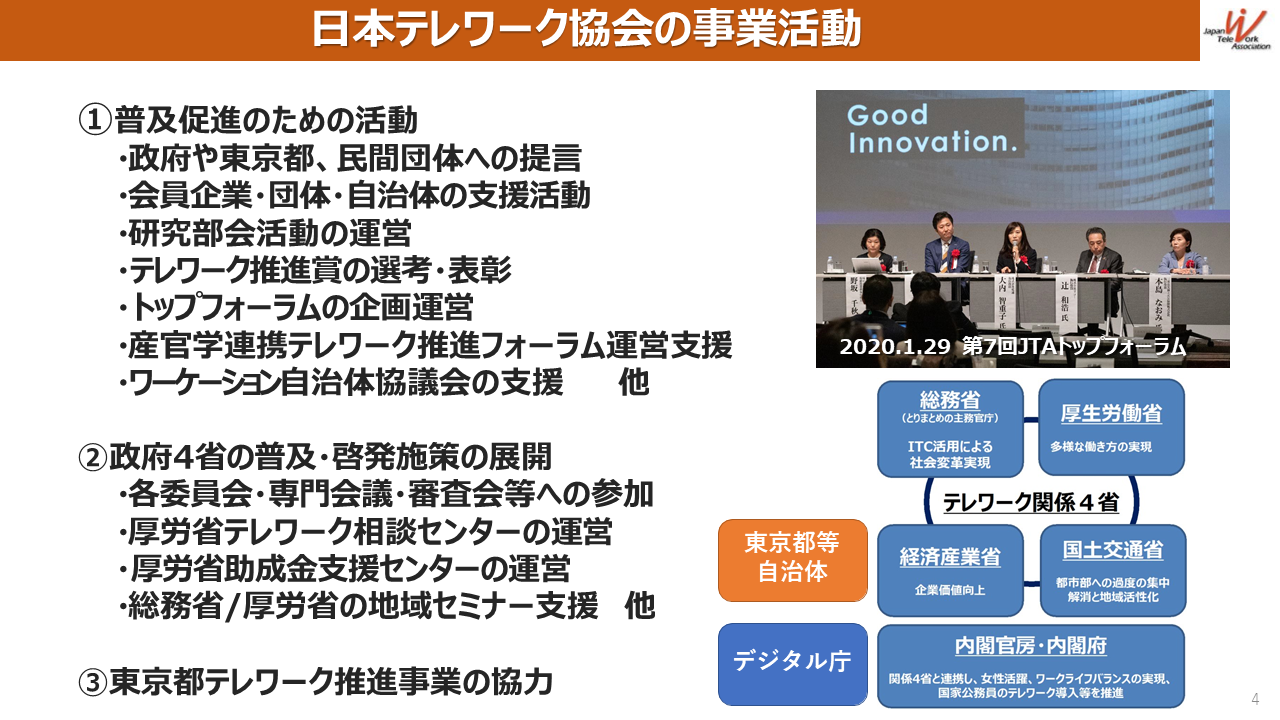

厚労省、総務省、経産省、国土交通省の4省庁と連携を取りながらテレワークの普及を進めています。また、テレワークの延長線上には、観光庁が一生懸命にやっています「ワーケーション」もありますので、テレワーク関係4省とタッグを組みながら進めさせていただいています。

先日も「デジタル田園都市supported byテレワーク」というものを、オンラインではなくて2年半振りにリアルで、品川で開催しました。200名を超える出席者にご参加いただきました。皆さん、全国から集まっていただいています。テレワーク協会の会員はもちろんですが、デジタル田園都市国家構想に関心がある方々、自治体あるいは民間企業、さまざまな方がセミナーに参加をいただきました。リアルに接することが、ずっとこの2年半ぐらい我慢をしていたみたいなところがあって、テレワーク協会が率先してやったことが、こんなに反応があるのかということを、少し驚きを持って経験しました。

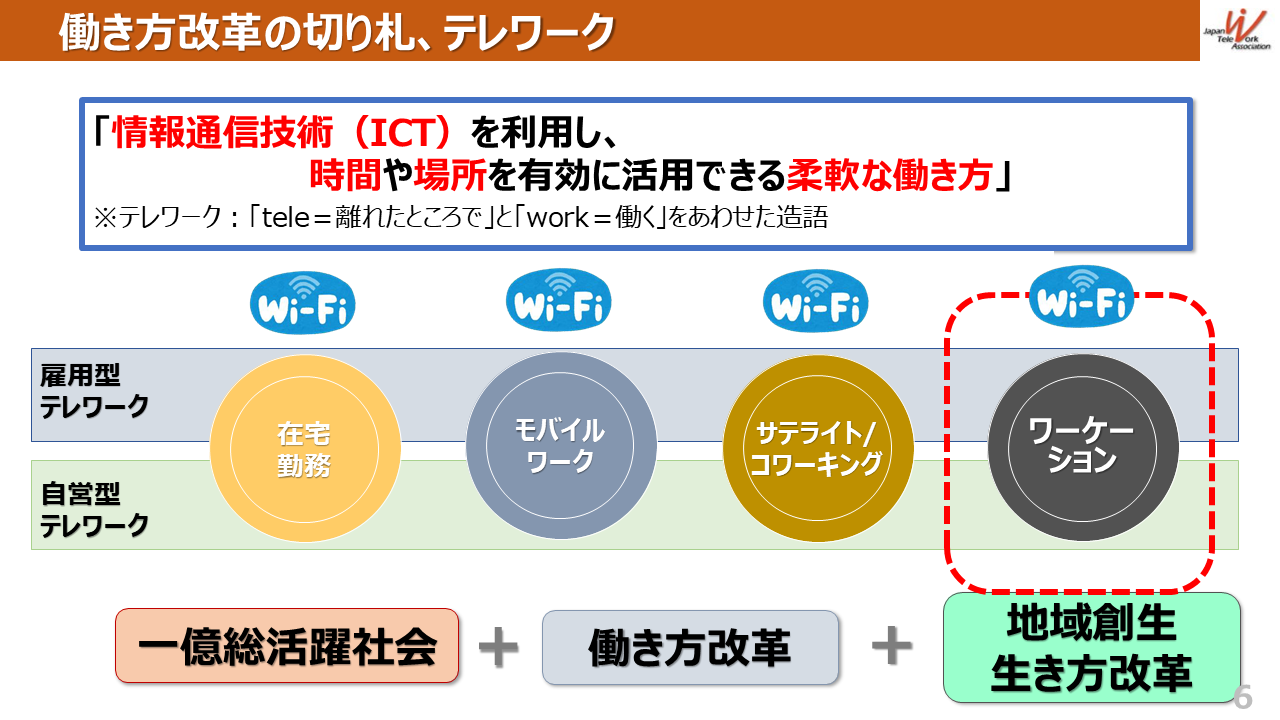

さて、「そもそもテレワークとは何ですか」ということです。ご承知の通り朝9時に会社に出て夕方5~6時まで仕事をする、場合によっては10時ぐらいまで仕事をして、「おまえ、遅くまで頑張ってるな」と上司に背中を叩かれて満足していたのが、つい数年前までの日本社会でした。仕事は、自分のオフィスないしは現場で、メーカーであれば工場で、サービス業であればサービスする場所でということになります。

それが、モバイルワークということで外に出ていきましょうということになりました。それは何も自宅に限りません。サードプレイスでやりましょうということです。コワーキングスペースが全国津々浦々に随分と出来てきました。

そして、ワーケーションです。テレワーク協会として経団連にこの話をしに行きました。最初のころに言われたのは、「何で遊びの中で仕事をするんだ。仕事と遊びを一緒にして社員が仕事をするわけがないじゃないか」ということでした。今は、地方創生とか、従業員の生き方改革、ウェルビーイングの話になってきています。つまり、働きがいとか、企業に対するエンゲージメントが高まってこないと、本当はいい仕事ができないんだという話に変わってきています。今は、その移行過程だと言えると思います。

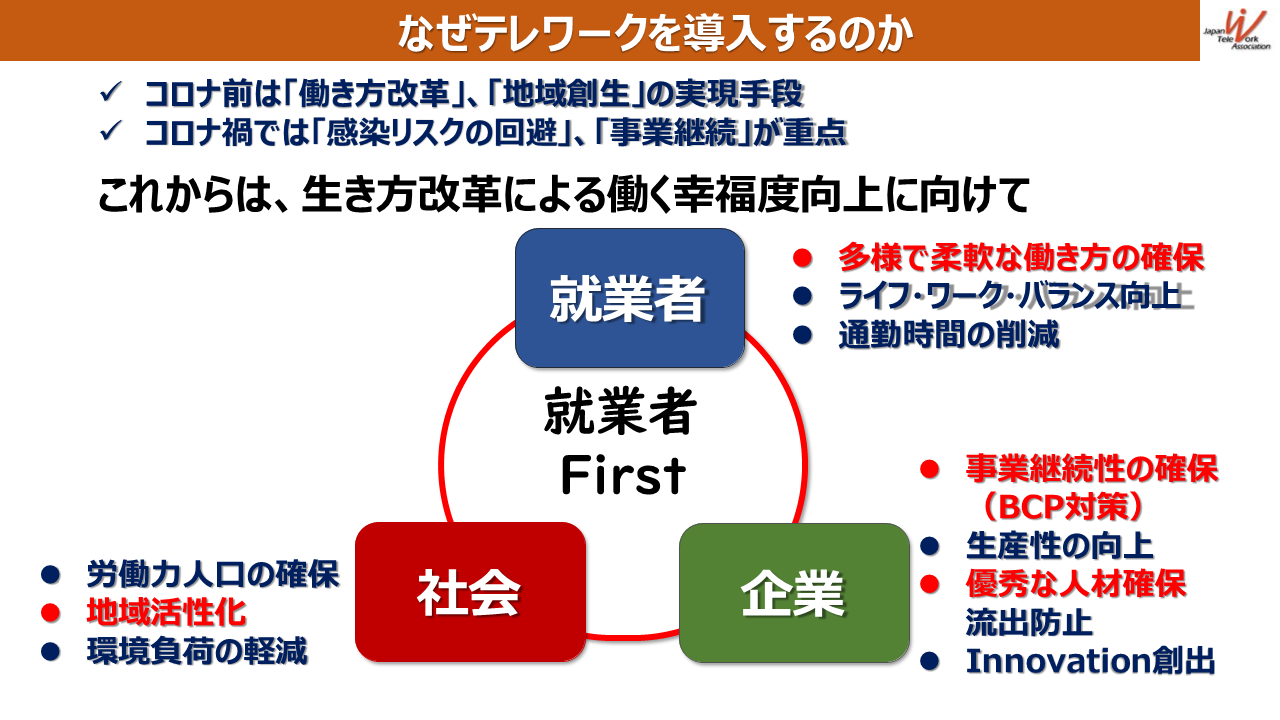

就業者にも企業にも社会にも誰にとってもデメリットになることはないと思います。もちろん、課題はあるわけですが。仕事だけで来た日本社会、それが「ワーク・ライフ・バランス」ということで、もう少し「ライフ」のことにもフォーカスを当てながら仕事をしていきましょう、あるいは生活をしていきましょう、と。場所にとらわれない、時間にとらわれない働き方は、むしろその方が効率が上がるのではないか、アウトプットが出るのではないか、ということです。

特に首都圏に住んでいれば、今でも通勤電車が混んでいます。社会についても、地域の活性化や環境負荷の削減にプラスだと思います。企業にとっても、BCP対策ということで、いざといったときに、そのようなことができるようになっているのかどうか。

最近ですと、「会社の中でイノベーションを起こすぞ、DXをやるぞといっても、なかなか煮詰まってできません」という話をよく聞きます。つまり、1つの企業で物事を完結させる、あるいは新しいものを起こしていくことはなかなか難しくなってきている。そういう中で、企業も他とつながりながら仕事をしていく、あるいはオープンな環境でやっていくことがむしろ新しいものを生み出すトリガー(きっかけ)になるということだと思います。

テレワークをいかに始めるか

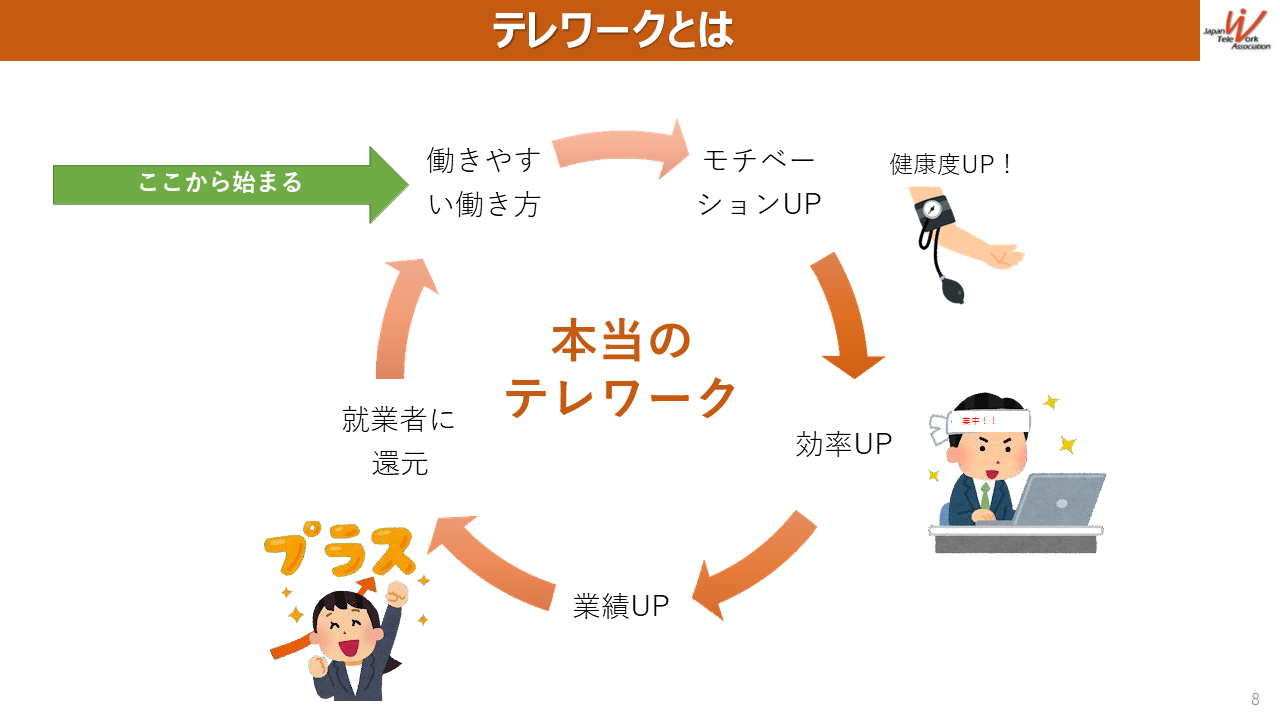

テレワークというのは、どうやって始めるの?ということです。これは、従業員が働きやすいし、モチベーションもアップしていく、モチベーションがアップすれば効率(生産性)もアップする、それが企業の業績アップにつながれば言うことない、それが企業にも働く人にも還元される。

このようなサイクルが回っていけば、就業者にとっても企業にとっても非常に良いということです。

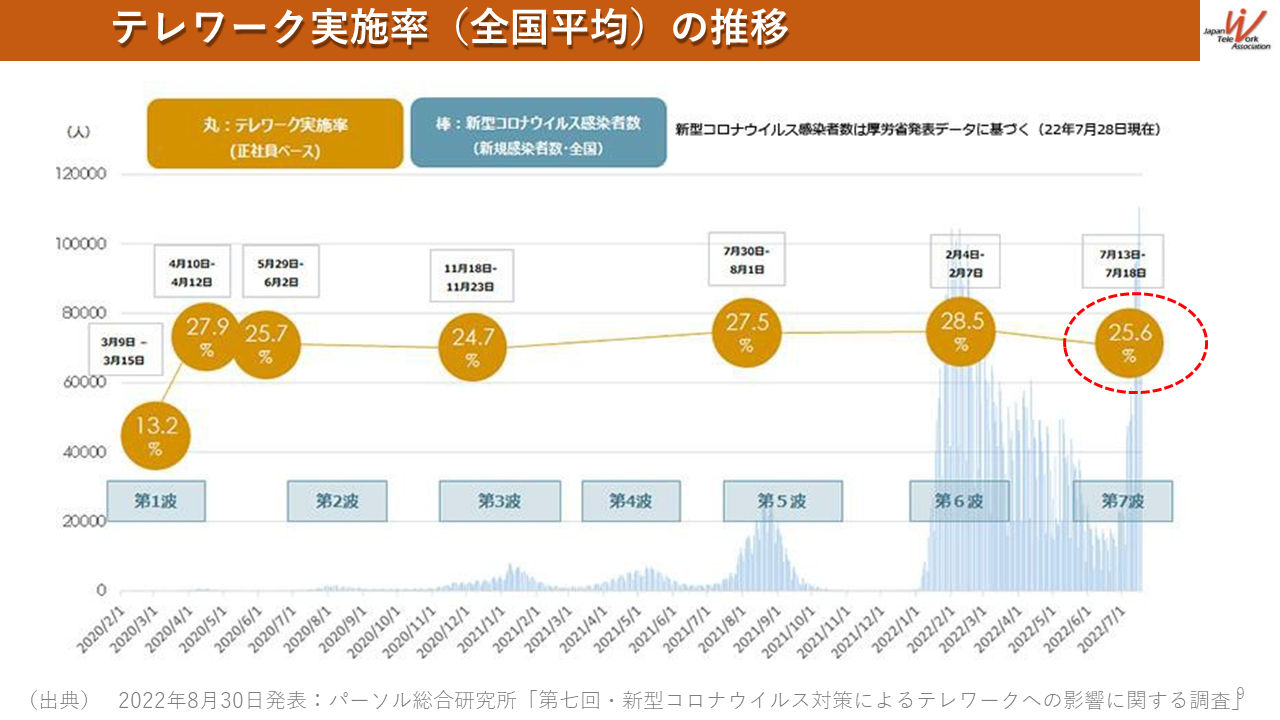

テレワークの実際の活用はどうなのか。下の図を見てください。第1次緊急事態宣言が発布されたときが一番左です。右端が直近の7月です。全国平均で見ると、テレワークの実施率はまだ4分の1ぐらいなのです。第1波から第7波までになっていますが、ここのところは少し感染が収まったこともあって、25.6%ぐらいになっています。

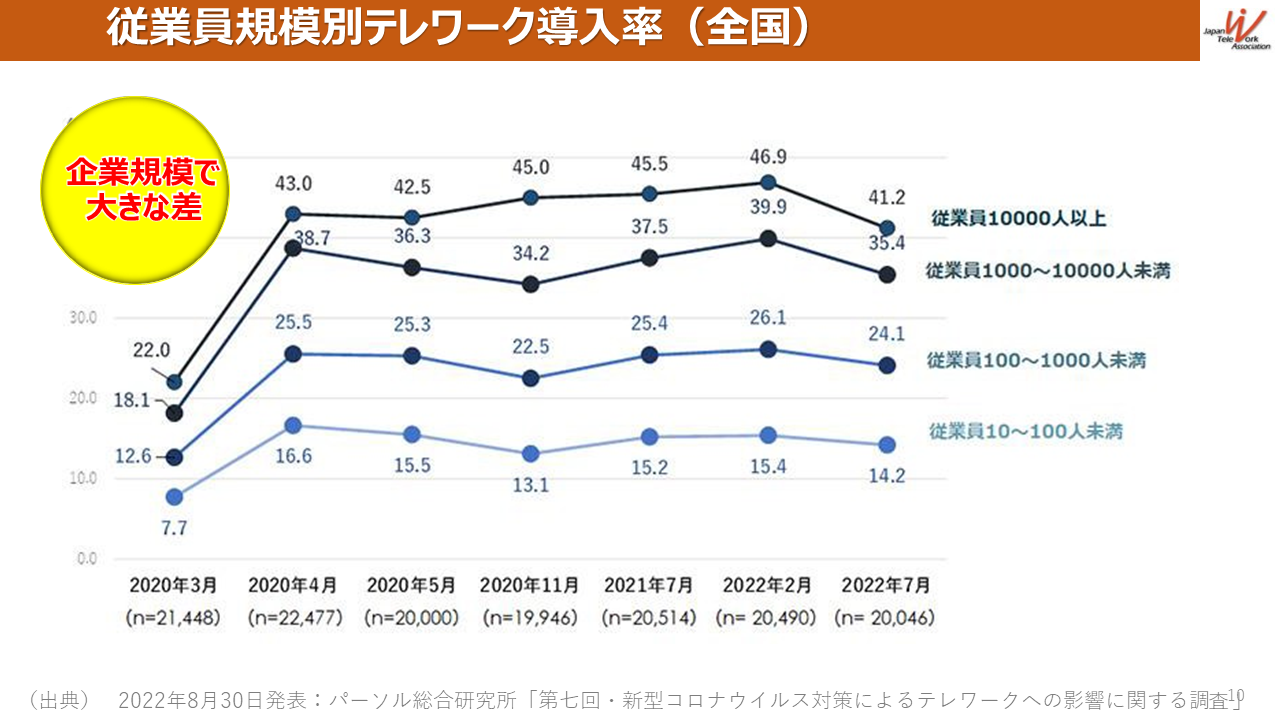

今度は従業員規模別で見ていきます。下の図を見てください。一番上が1万人以上の会社、これが一番高いときで46.9%。100人未満の会社、これは一番下の折れ線グラフですが、最新のデータで14.2%になっています。

第7波が収まってきたころに、また少し右肩下がりになってきています。ここで言えるのは、企業規模によって大きな差があるということです。東京についてみると、大企業でいえば8割以上がテレワークをすでに実施しています。

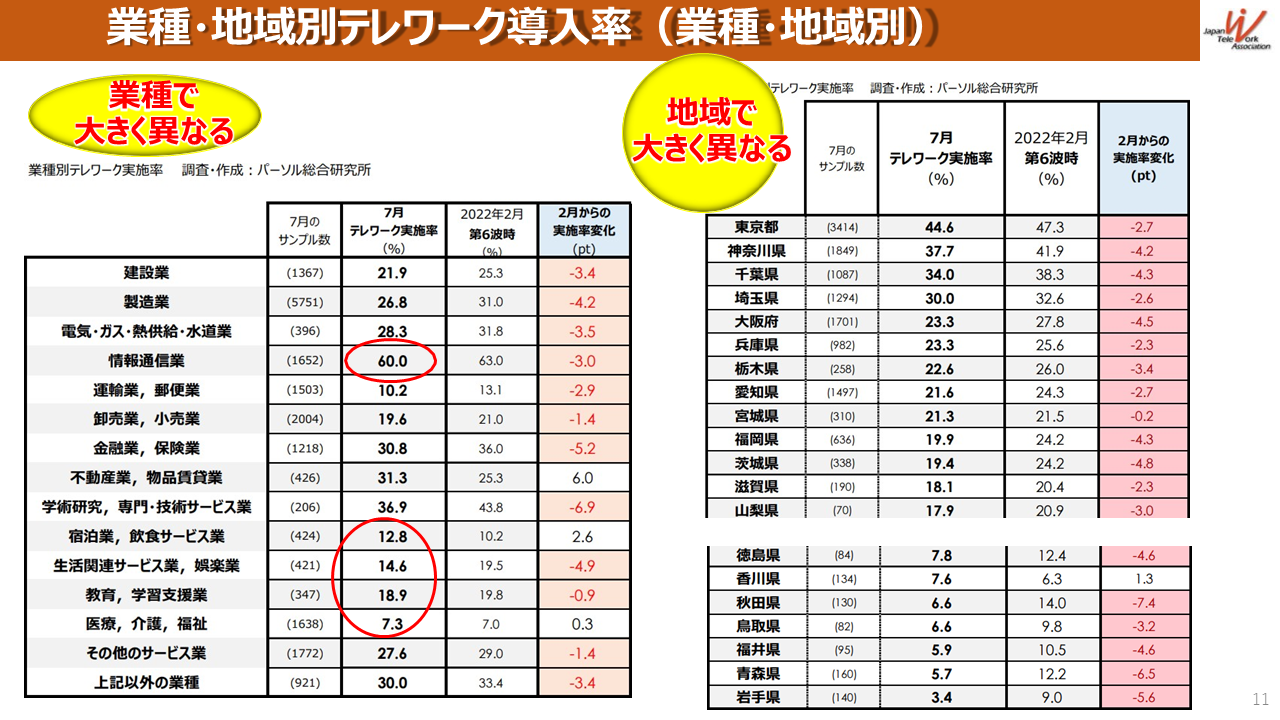

地域によって普及の状況は異なります。「地方でテレワークをあんまりやってないよ」といわれますが、下図を見てください。例えば岩手、青森、福井。これは地域の差を出していますが、テレワークの実施は1桁台ということで極めて少ないということです。ここでの声は、「東京と違って我々は満員電車に乗っていく必要がないからテレワークはいらないんだよ」とおっしゃる。あるいは「車で運転して、1人で通勤するので、テレワークをやりようがないんだ」というお話をされます。「だから、うちはテレワークをやってないんだ」と。地元の少し大きい会社さんでも、そういうことを皆さんがおっしゃる。

もう1つは業種の問題があります。図で分かるように、一番多いのは情報通信系です。「遠隔からPC1台で仕事ができます」というところ。これは6割ぐらいが行っています。

現場を持っているところ、例えば医療、介護、福祉、こういうお仕事をされている皆さんは、どうしても少なくなります。宿泊や飲食など、お客様にサービスをしないと仕事にならないというところは、どうしても少ないという傾向にあります。業務と業種の内容によって差があるということです。

このような大企業あるいは大都市でも「テレワークは導入してないよ」というところが一部あります。別に通勤で混んでないから、あるいは車で通うから、あるいは「空気が綺麗だから大丈夫なんだ」みたいなことでいいのかというと、それはそれでまたもう1つ違う問題があるということだと思います。

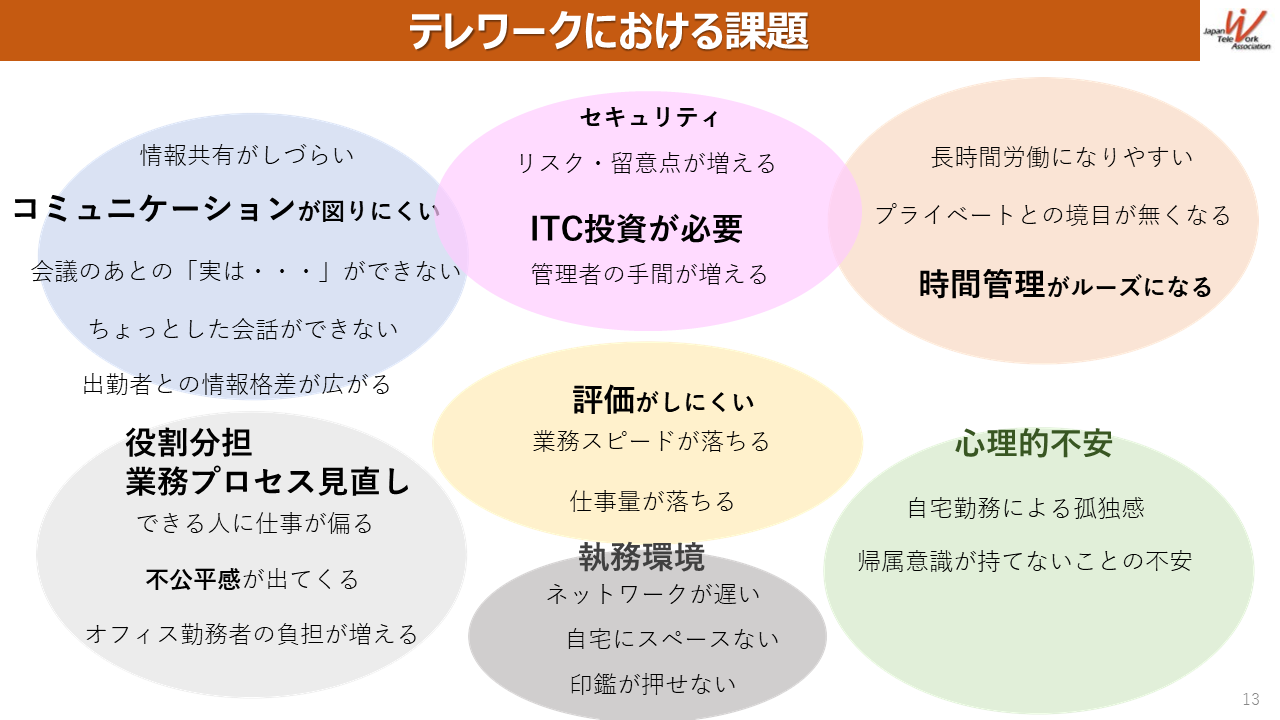

「そうは言っても回線上ではコミュニケーションが難しい」「業務プロセスをもう1回見直さなくちゃいけないし、ICTの投資も必要だ」ということです。さらに「時間管理が結構大変」あるいは「毎日会うわけじゃないので、評価をどうやったらいいか分からない、不公平感がある」あるいは「家があまり広くないので執務環境が良くない。家族もいてできない」。こういった問題があるのではないでしょうか。

あるいは「ネットワークが遅くてなかなか出来ない」「家で1人でやっていると寂しい、孤独だ」というようなこと、このようなことがテレワークを実施できない理由として、必ず上がってきます。

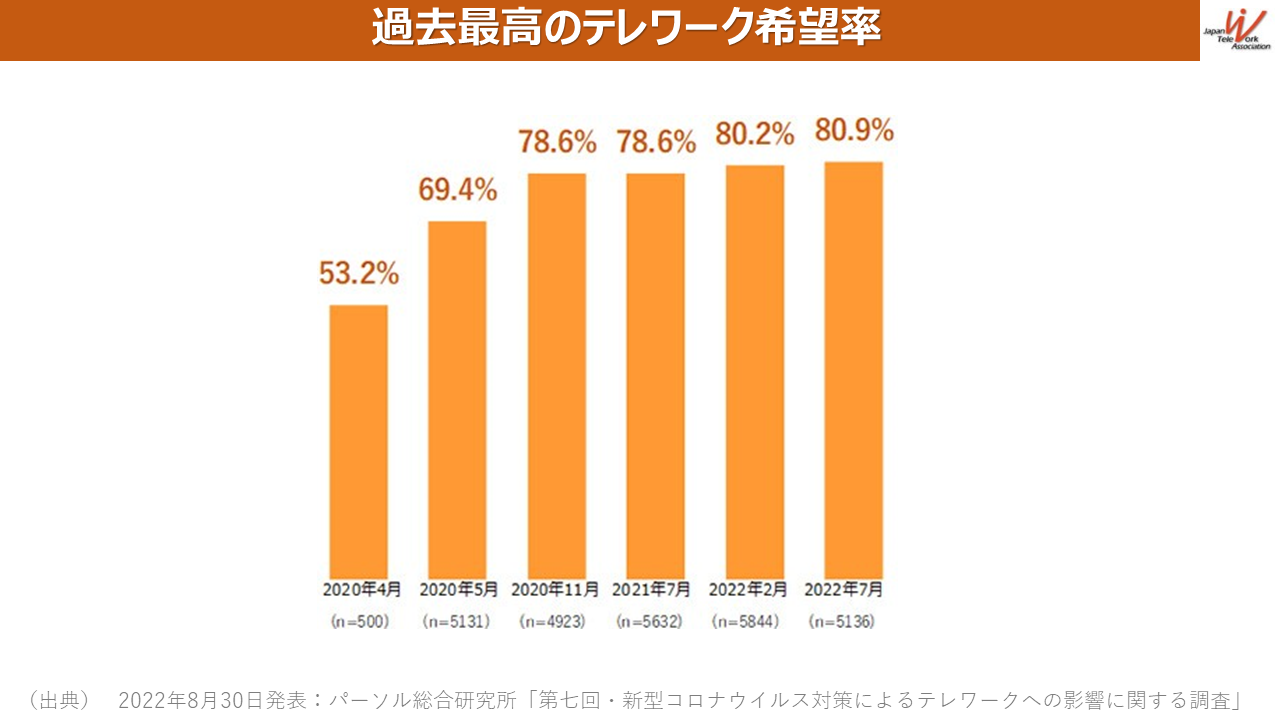

では、社員の皆さんはどうかというと、下図の一番左の緊急事態宣言のときはテレワークを希望する比率は約50%でした。それからずっと増えています。実際に経験をしたら、「いいじゃないか、テレワークって」となってきて、今年7月の段階には8割を超える方が希望しています。テレワークを経験された社員・従業員の皆さんは、「テレワークを継続してほしい」というのが本当の希望なのです。

テレワークで何を変えるのか

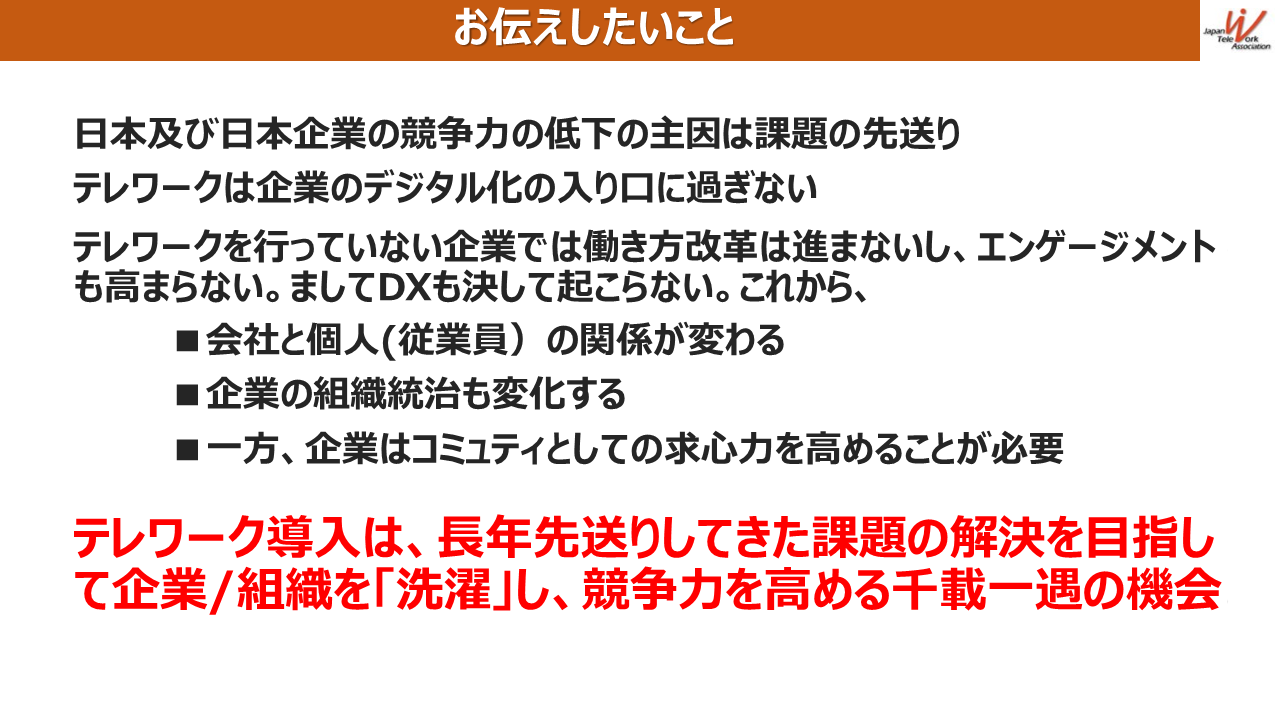

こういった現状をお話しした上で、今日、お伝えしたいことを申し上げると、「たかがテレワーク、されどテレワーク」ということです。

日本企業は長らく成長してない、いや日本社会がと言ったほうがいいかもしれません。失われた何年といわれて、だいぶ時間がたつわけですけれども、今でもそんなことがいわれています。あるいは「こんなに円安となって競争力は大丈夫なのか」というようなことが実感としてあります。

テレワークをしたらそれが解決されるとは申し上げませんが、「テレワークは企業がデジタル化をする入口」です。先ほど言いましたような「通勤は車だから」あるいは「うちの地域は混み合ってないからいいんだ」ということではなく、テレワークをする環境を整えることは、企業の今までのやり方を全部見直していくことにつながります。

つまり、今までずっと長い歴史を持った企業が、「今までのやり方でいいだろうか。これからの時代に合っているだろうか。ちゃんとしたテクノロジーを使っているだろうか。人事制度はこのままでいいのか。評価制度はこのままでいいのか。業務プロセスは変えなくていいのか。いらない仕事をやっていないか。いらない会議が多いじゃないか」ということを見直す契機になります。

そういうことに全社を挙げて取り組んで、見直しを進めて、外でも仕事ができる環境を構築していく、あるいは今まで当たり前にやっていたことをもう1回見直していく。いわば企業や組織でもう1回洗濯をする、そういうことを進めていく極めていい契機になる、またそれによって競争力をもっと高めていく、その大きなきっかけになり得るということだと思います。

そういうことを詰めていくと、企業と従業員の関係も今まででいいのかとか、企業が一生をどこまで面倒を見られるのか、だんだんと限界が来ているのではないかと、さまざまな企業でいわれていることにつながります。もう一度見直し、「社員・従業員の皆さんが最高のパフォーマンスで企業に貢献できるようにしていくにはどうしたらいいのだ」みたいなことを考える大きなきっかけになると思います。

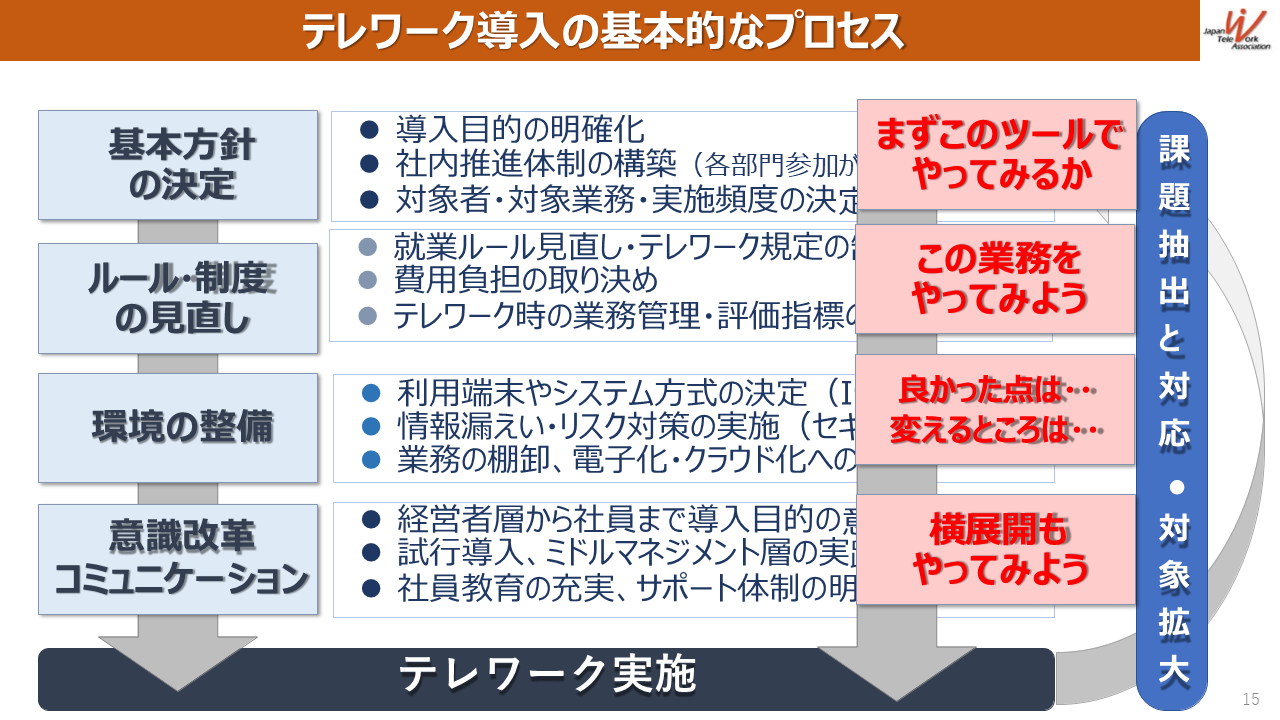

テレワークの導入ということを考えると、必ず導入の目的を考えないといけない。また、その推進体制を見直さなくてはいけない。実施の頻度はどのようにしていくのか、毎日か、週何回か、いや仕事によって変えるのか、個人に任せるのか、そういったことを考えなければいけない。それに伴って、就業ルールの見直しも検討しなければいけない。テレワークの規定も変えなければいけない。費用の分担、時間の配分、評価指標の明確化、こういったことに取り組まないといけない。ネットワーク環境、ICT環境、あるいはセキュリティを今までのルーズなものでいいのかということを考えていかなければいけない。業務の棚卸、つまり「この業務は本当に必要なのか。このやり方で今まで当たり前みたいにやってきたけれども、もっと効率良くできるんじゃないか。場合によってはクラウド化を進めたほうがいいんじゃないか」みたいなことを皆さん、真剣にお考えになってきたのではないかと思います。

あるいはまた、「今までのマネジメントは旧態依然じゃいけないよな」と、ここも変えなければいけないというようなことで、経営トップから従業員の皆さんまでもう一度、仕事の仕方、会社の在り方、会社の理念、今のはやり言葉でいうとパーパス、わが社の存在意義は何なんだっけと考える極めていいきっかけになるということ。こういうことでテレワークを実施していくので、「テレワークが1つの大きな入口になる」と申し上げたのは、そういうことです。

コロナで問われた課題とテレワーク

さて、新型コロナで明らかになったことは何か、もう1回振り返ってみると、「こんなに日本はデジタル化が遅れていたっけ?」ということです。保健所はFAXでやり取りをしているし、厚労省の皆さんも全部紙でやっているし、連絡も全部FAXで来ています。

もちろん一部先進的な企業もいますので、全部というわけではないですが、もう1回プロセスを見直すと、「どうもテレワークをやる環境ができてなかったぞ。慌ててテレワークをやったけど、テレワークをやったら生産性が下がってしまうようになった。なぜならテレワークをやる体制が全くできていなかったから。ただ『外に出るな』と言うので、しょうがないので自宅で仕事をしていただけ」ということです。

教育も思い出せば、家からオンラインだといったときに、対応できた家庭・学校がどれだけあったかというと、極めて大慌てという現状でしたし、医療だって「外に出ちゃいけない。診察はしてほしい。だったらオンラインで」というようなことで、きちんとした体制には全くなってなかったということ、これが2年半前です。

慌てて国も企業も我々も、さまざまなことで「デジタル庁を立ち上げるぞ」「自治体のシステムを統合していくぞ、ばらばらじゃだめなんだ」ということでデジタル庁を設置しました。直近では地域をデジタル武装して、地域を活性化しながら日本国全体の底上げをしていくんだということで、現内閣で「デジタル田園都市国家構想」がまさに立ち上がりました。企業も全く同じです。テレワークが急速に進んで、それに対応できるようにしてきた企業も増えてきました。

ただ、最近はDXというと、デジタル化をするのがDXのように、かなり広義の意味で使っているところもあります。しかし、DXとは単にデジタル化をすること、効率化をすることだけではなく、ビジネスモデルをどうやって変えるのか、価値をどうやって高めるのか、あるいは企業のDNAをどうやって見直して、これから新しい企業にどう創り変えていくのかということが核心だと思います。

幸い、そのことに着手している企業も増えてきた。あるいは教育・医療も規制を変えよう、学校を何とかしようという動きが第一歩を踏み出してきたということだと思います。

DXの端緒としてのテレワーク

テレワークに話を戻します。テレワークは目的ではありません。テレワークを目的にしても何も起こりません。テレワークはあくまでも手段です。ですから、効率化をもっと進めましょうよ、働き方改革を進めましょうよ、地方をもっと活性化する、今ある無線のLAN・テクノロジー・ネットワーク等々を使って、中央と遜色のない状況で仕事ができるようにしていきましょう、偏った国の人口を是正していきましょう、どうやって変革を起こす社会・企業を創っていくのか、その1つのツールが、テレワークということなのです。

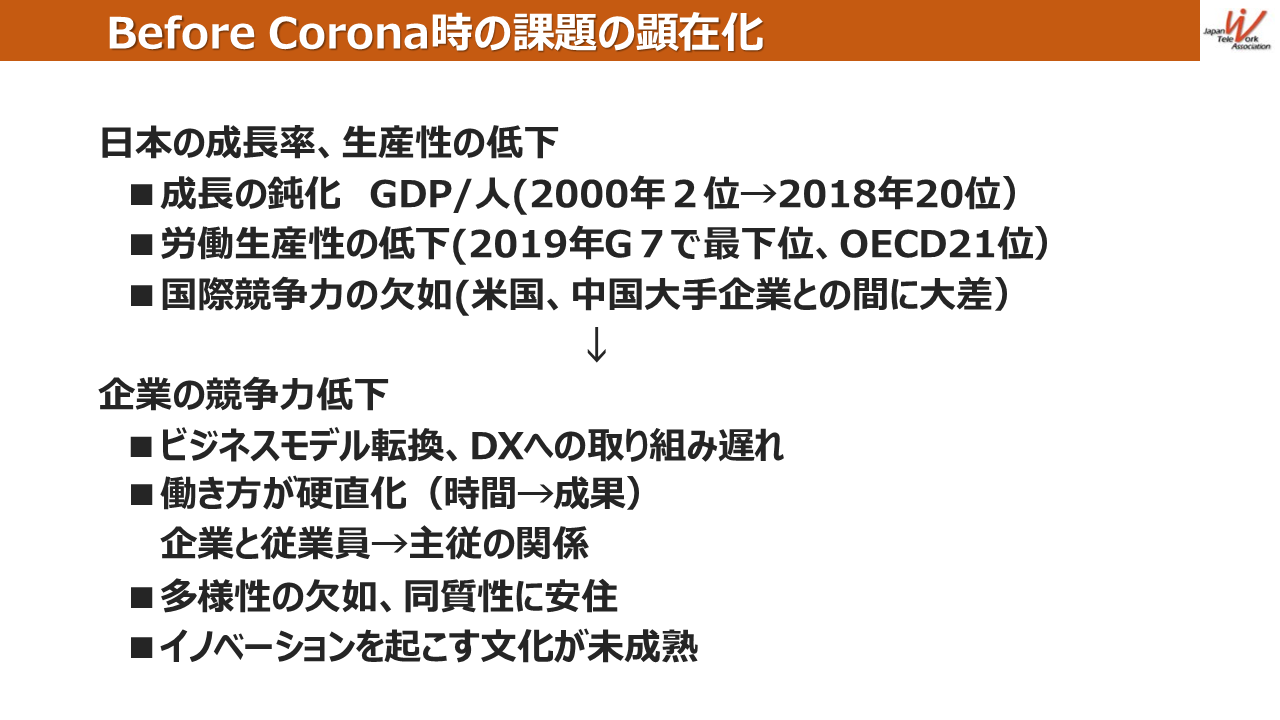

我々はコロナでいろいろなことに取り組み始めたことは事実ですが、残念ながらコロナ以前の状況を冷静に見てみると、非常に残念な指標が出ています。

それはなぜかというと、ビジネスモデルが諸外国、米国や中国に比べるとどうも遅れている、あるいは働き方が遅れている、今までは時間で管理をしていたので成果よりも時間だということが今でも残っています。

あるいは多様性が欠如しているということ、イノベーションも起きてないということがあって、結果としてGDPが1人当たり20位まで落ち、労働生産性はこんなに落ちている、競争力がだめになっているということです。

結果として、国際指標・経済指標は、かつて上位にいたのに、この20年ぐらいの間に20番目ぐらいに落ちてきた、残念ながらこれは事実です。重要なことは、その事実を、国際的インフェリア(劣位)なんだということを、認めることだと思います。

我々の諸先輩方は、戦後に「車はやっぱりアメリカだろう、フォードだ、GMだ。日本車は故障ばっかりしているじゃないか」ということで、アメリカに行って調べて、「何としても車で勝つんだ。アメリカに追いつき追い越すんだ」と頑張ってきました。ソニーも同じです。「よし日本の商品を一流に仕上げるぞ」ということで、「這いつくばって新しい国を立ち上げていくんだ。これじゃ勝てないぞ、恥ずかしいぞ」ということをやってきたわけです。

我々は残念ながら、こうなってしまったことを認めないといけないんだと思います。お隣の韓国よりも1人当たりのGDPは金額が少なくなってしまったということですから。「何でなんだろう」、「我々は何が劣っているんだ。何が今までの問題なのだ」ということを原点に立ち返って、もう1回見直すということをしないと、次の世代、次の日本が形づくられないと思います。

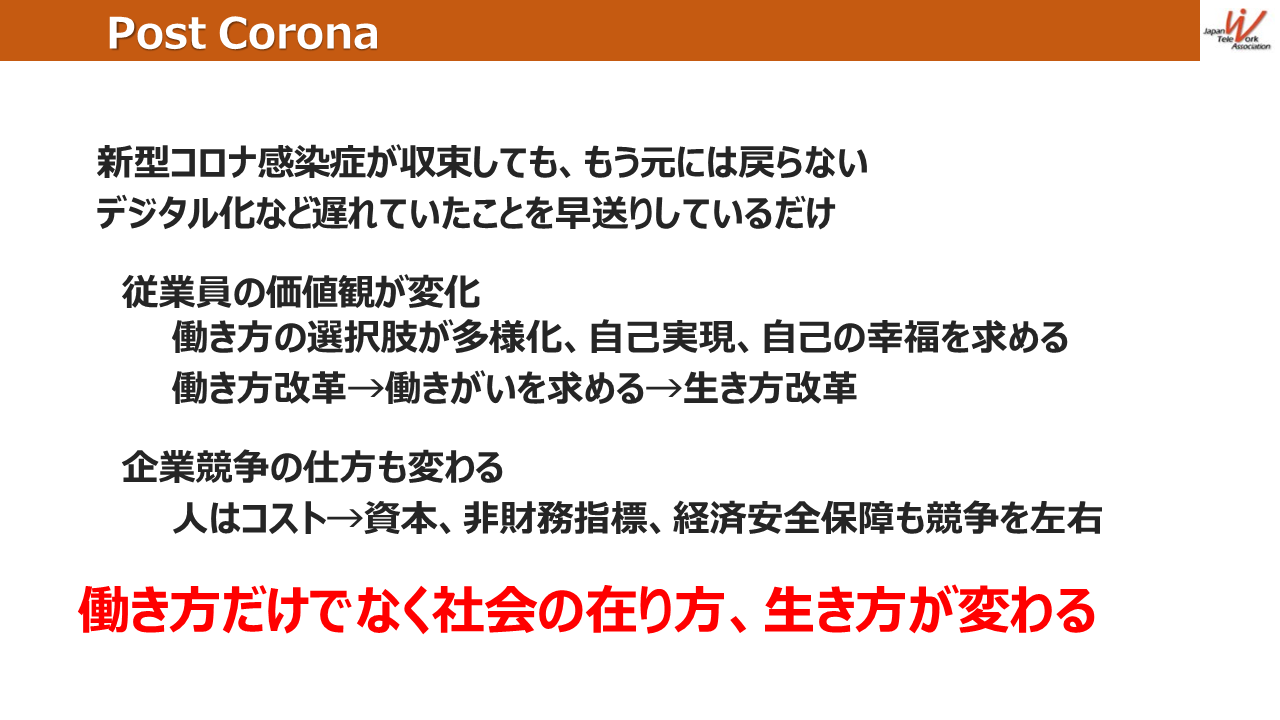

仮にコロナが終わるということはないにしても下火になってインフルエンザと同じような伝染病の扱いになったときに、また元に戻るかというと、このままでは決して戻らない。

時計の針は逆回りしないということで考えれば、今まで日本の中で、企業で、社会で、国で、課題として挙がってきたことは、何が何でも解決しないと、次の世代に回すことができません。また、もしも次のパンデミックなんかを起こしたら今度は国が立ち行かなくなるということです。

一方、コロナを経験して、価値観が変わってきたのではないかと思います。人とのつながり、会社との距離感、社会とのつながり、友人・家族とどのように関わっていくのかということが、この2年半ぐらいの中で、見直していこうという芽生えがでてきた。

同時に、働き方の選択肢がだいぶ増えたので、自分はどうやって仕事をして、どのように自分のハピネスを探していくのか、ウェルビーイング、働きがいはどこにあるのかということを考えるようになっています。

毎日、会社に行かなくてもいいという企業も増えてきて、そういうことを社会が少しずつ認めてきた。そうすると、外で働く、2カ所で働く、地域で働く、あるいは自分の愛するふるさとと東京の2拠点で居住したいということが、夢物語ではなくなってきている。一部の大手企業では現実にそういう制度が出来上がってきています。働き方改革があって、働きがいみたいなものを、だんだんと考えるようになって、自分がどう評価されて、自分がどのように会社に貢献できて、自分自身も仕事を通して成長できるか、こういうことをみんなが考えるようになっている。

そういうことが今までの日本が持っていた閉塞感みたいな雲を取り除く1つのきっかけになると思いますし、企業の競争力の仕方も変わってきていると思います。

「人はコストだから給料を減らせば利益が増える」という考えがあったことは確かだと思います。内部留保がもの凄く増えているというのは、そういうことだと思います。ただ、無形資産である人、見えない会社の競争力である人に対して、岸田首相が一生懸命になり、リカレントあるいはリスキリングと新聞に書いてありますが、人に投資をして、企業を大きく変えていこうではないか、本人も能力を身に付けて、自分がどう社会に貢献し、企業に貢献し、次の自分がやりたいことに向かっていくのか、このようなことをだんだんと言えるような社会になってきたと思います。

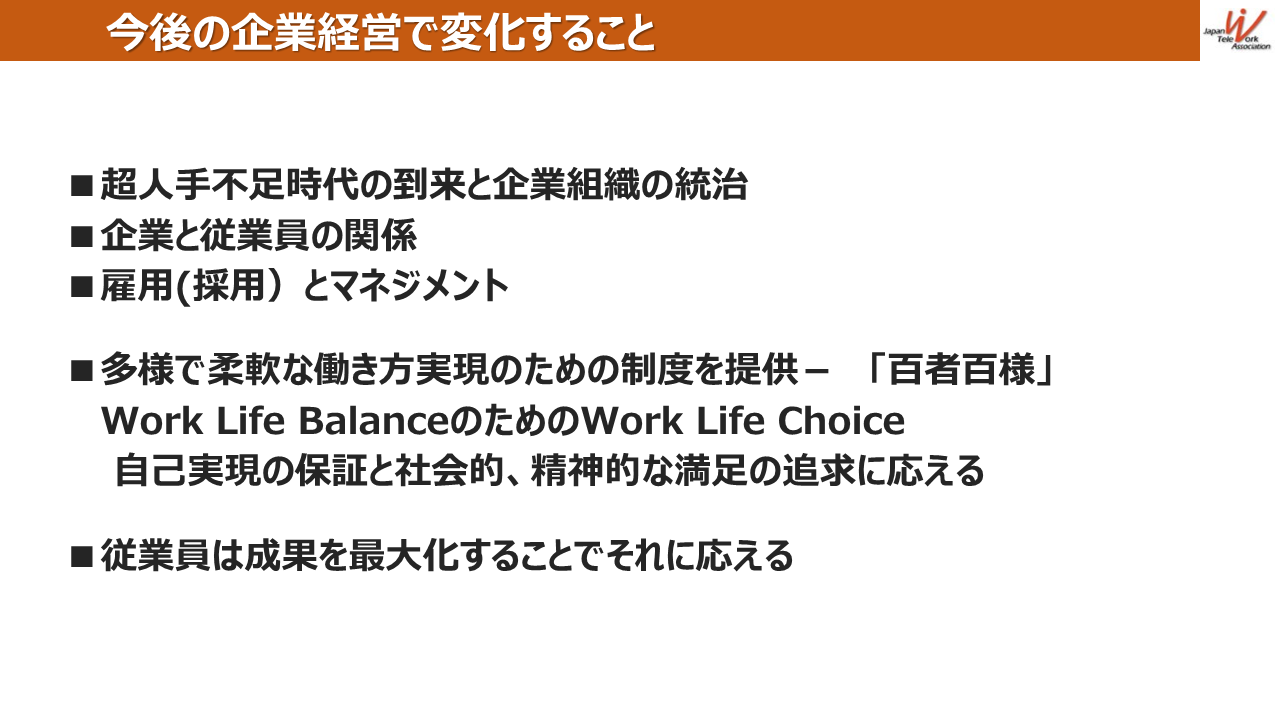

この後、間違いなく、「超人手不足時代」が到来します。すでにその兆候は感じておられる通りです。新成人は80万人を切りました。この円安で海外からの労働力も期待はできません。人がいないということを前提に、さまざまなものを組み立てていかなければならない、そういう環境で仕事をしていかなければいけません。

ということになると、従来は会社から「Mサイズの服を着ろ」と言われたら全員がMサイズを着てやらないといけなかったのが、これからは逆に「自分はスカートでいいんだ」「自分はズボンでいいんだ」「赤い服を着たいんだ」というように、100人いたら100人の働き方があって、それに合わせた働き方をどう提供していくのかということになってきます。

ですから、「ワーク・ライフ・バランス」というよりもむしろ「ワーク・ライフ・チョイス」、つまり「自分はこういう働き方をしたい。自分の事情はこうだ。自分の価値観はこうだ。自分の家庭はこうだ。自分の人生観はこうだ、だからこういう働き方をしたい」ということになるでしょう。そして、これまでとは逆に会社の方が「それだったら、こういうふうにしよう。その代わりこういうことは制限するけど、こっちはいいよ。希望通りにしてあげるよ」みたいなことが、今まで以上に広く実現する可能性がある社会に変わっていくのではなかろうかと思っています。

社員はその代わり、そういう働き方が可能になった以上は、会社に対してその分、貢献をしなくてはいけない。ただ自分の言うことを通してもらって、「楽だ、働く環境が良くなった、非常にいいね」ということではなく、その分、自分が望む環境で仕事ができることによって、会社に貢献をして会社の成果を出していくということで、企業と社員がウィン・ウィンの関係を築き上げていくというようなことに、これからなっていくんだろうと思います。

企業トップの役割とは

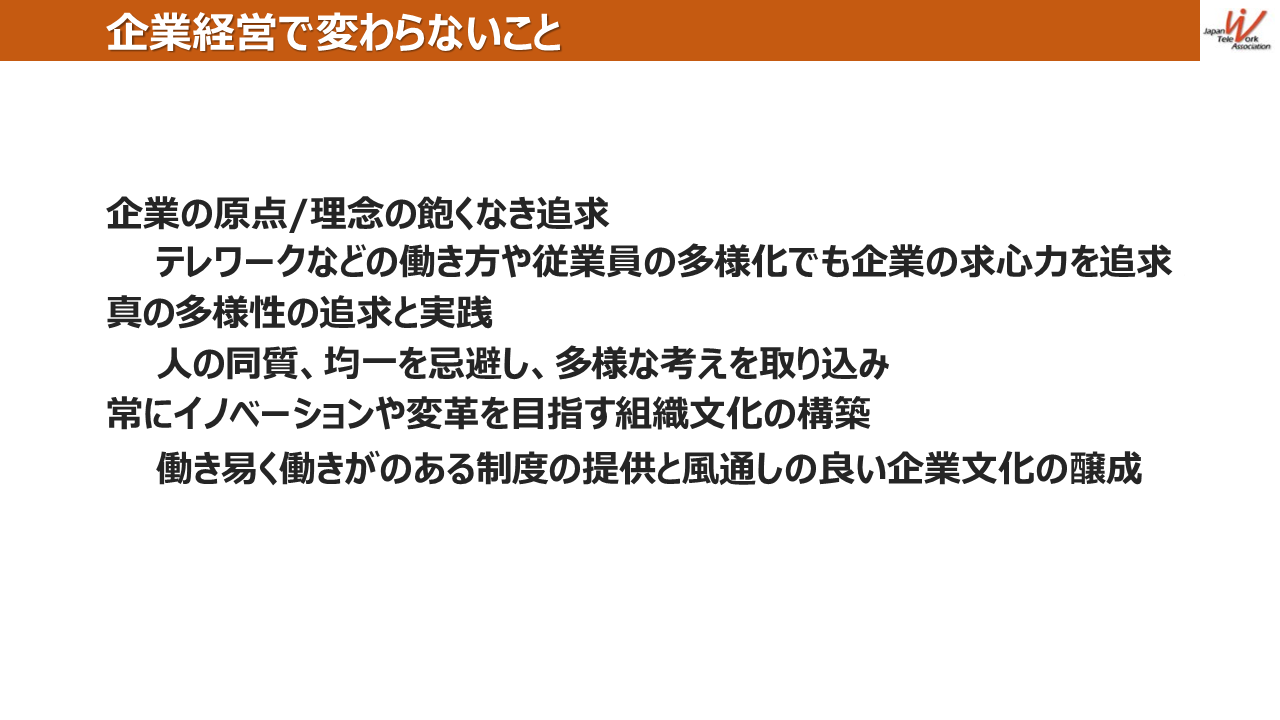

最後から2番目です。ますます働き方が多様化していきます。そうすると企業は遠心力が働いてきます。しかし、企業ですから、ある一定の愛社精神があって、この会社のために頑張るぞという人がいないと困ります。自分のことだけを言ってもらっても困ります。ただ、そういうことを認める会社、そういうことを奨励する会社に、愛着心は向くということがあります。

それと、企業のトップは遠心力が働いてくるときに、求心力をどうやって高めるかということを考えていかなければなりません。これは自治体でも同じだと思います。いろいろな自治体にお伺いすると「人口を増やすぞ」みたいな話が地域創生でよく出てくるのですが、そこの首長なり住民の方が「これからは、この町・この市をどうしたいんだ」というのがあって初めて「だったら、こういう交流を増やしましょう」という話になる。

企業も同じで、企業の理念の浸透を、どのようにしてトップが推進していくのかということが非常に重要です。そのためには常にマネジメントに立つ皆さんが社員に対するメッセージを、「自分たちの会社はこういうことを目指しているね。自分たちはこっちの方向にいくんだよね。その際に課題があったら、こういう理念に戻ってくれ」ということを常に示して、健全な方向に向かい生産性を上げ、会社もそこで働く社員もハッピーになる、あるいは自分たちの仕事の仕方によって、そのことが自分の人生に大きくプラスに働くというようなことが、これから望まれると思います。

私は、テレワークは「入口だ」、また「目的ではなくて手段だ」と申し上げました。とはいえ我々はテレワーク協会ですから、テレワークでお困りになっているということもおありになると思います。

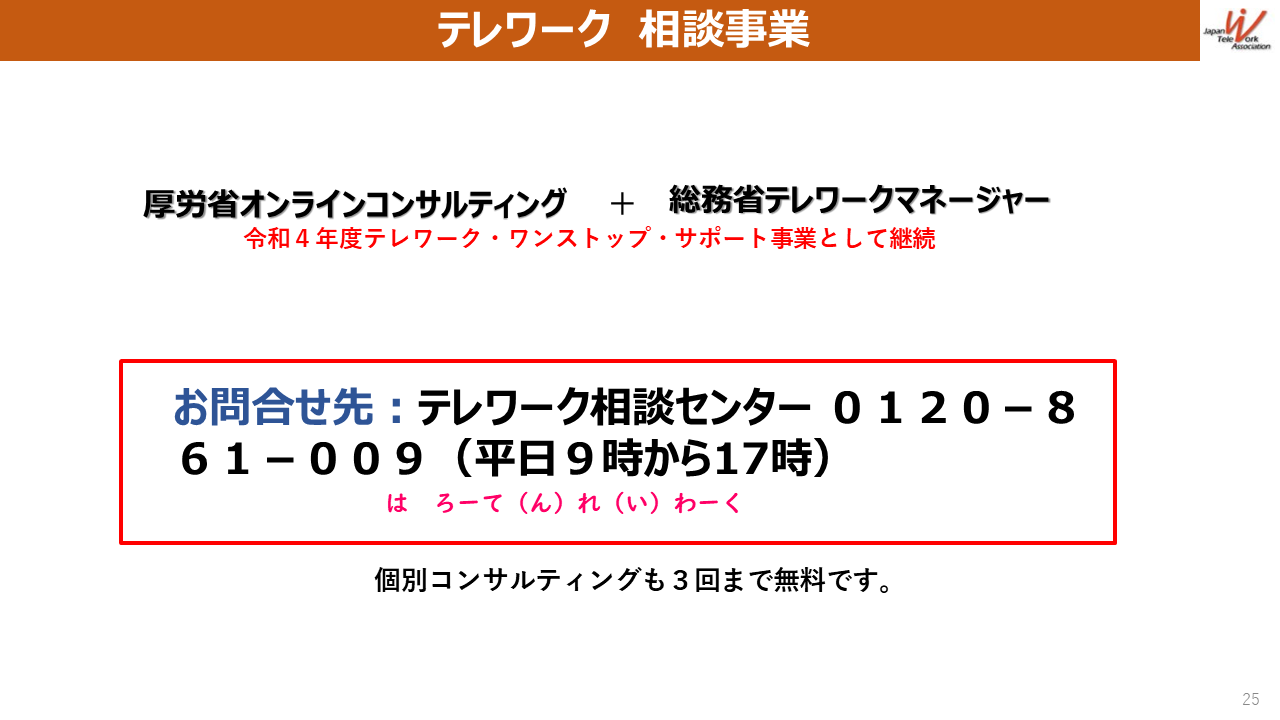

ここにお電話いただければ、「はろーてれわーく」と読ませています、少し苦しいですけれども。9時から17時まで私どもスタッフが常駐をしております。コンサルティングも3回まで無料ということですので、ご遠慮なくお電話いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら