毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

インタビュー

総務省 北陸総合通信局長 菱田 光洋 氏

北陸の復興に向けた情報通信政策に取り組む

Wi-Fiは地域社会の課題解決の推進力に

能登半島地震から1年が経ちました。昨年11月、総務省北陸総合通信局を訪問し、菱田光洋局長に、能登半島地震、そして9月の能登半島豪雨の被害の状況と復旧への取り組みをお聞きしました。菱田局長は、二つの災害に対する状況と取り組みを詳細に説明すると同時に、さらに北陸の復興に向けた情報通信政策の新たな取り組みについて述べていただきました。

令和6年9月 能登豪雨災害

––2024年1月の能登半島地震、さらに9月の能登豪雨災害と、大変な状況でしたが、どういう被害状況だったのでしょうか。

菱田 資料にまとめていますので概要を紹介します。まず地震は大変な被害でした。1月、能登に行きますと、道路が崩れ、電柱が倒れ、電気がこない、水も出ない、通信もつながらない。通信というのは、道路、電気、水道に次ぐ第四のインフラ、どうしても必要なものです。避難している人からしたら、もちろん電気がないのは困る、水道がないのも困るのですが、通信が使えない、携帯が使えないのは本当に困るという声がとても大きくありました。

県にも通信を第四のインフラとして、ぜひ優先して取り組んでほしいということで強く要望がありました。それで、一生懸命、1月から修復に取り組んできました。9月の段階では、電気や水道、携帯もケーブルテレビもほぼ復旧していましたが、そこに豪雨がありました。

これはただの豪雨ではないのです。能登は山沿いで、その山が地震で地盤が緩んでもろくなっている、まだ復旧途中ですから材木などもいっぱいありました。解体途中の家などが沢山放置されていて、材木がいっぱいある状況です。そこへ未曾有の大豪雨だったのです。

9月20日から21日、ちょうどシルバーウイークの初日です。一日で400mm、深さ40cmもの未曾有の豪雨が、よりによって弱っている能登に来たんです。

流木が大量に山から下りてくる、これが川を塞いでしまう。川は水の行き場がなくて溢れる。周りを土砂が飲み込む感じでどっと溢れる。

これは豪雨があった1週間後ぐらいに現地で撮ったものですが、あたりは土砂だらけです。家屋の中には全て泥水が入っている状態でした。川を塞いで、ダムみたいになっているのです。ただの豪雨ではなく、震災と複合して大被害をもたらしたのです。

––1月の震災の時も道路の復旧がなかなか進まなくて、現地まで行くのが難しい状況といわれていました。

菱田 あるトンネルは、地震で通行ができなくなっていたのを、復旧が進んで明日開通という日に土砂で周囲が流されてしまいました。トンネル作業の人も数名亡くなっています。廃墟のような状況になって、周りの家なんかも全部流されてしまっています。

この写真は珠洲市ですが、その日本海側は特に被害が深刻です。せっかく張ったケーブルなども切れてしまい、再度停電や断水という状況になりました。能登の北部においては、震災直後よりももっと悪い状況になりました。

震災のときは道路が壊れても携帯の基地局があるところまで人が歩いて行けていたのが、豪雨では近づけもしないような状態になったところが結構あります。

まさに複合災害といわれているのが特徴です。

インフラ復旧への取り組み

––どういう対応に取り組まれたのですか。

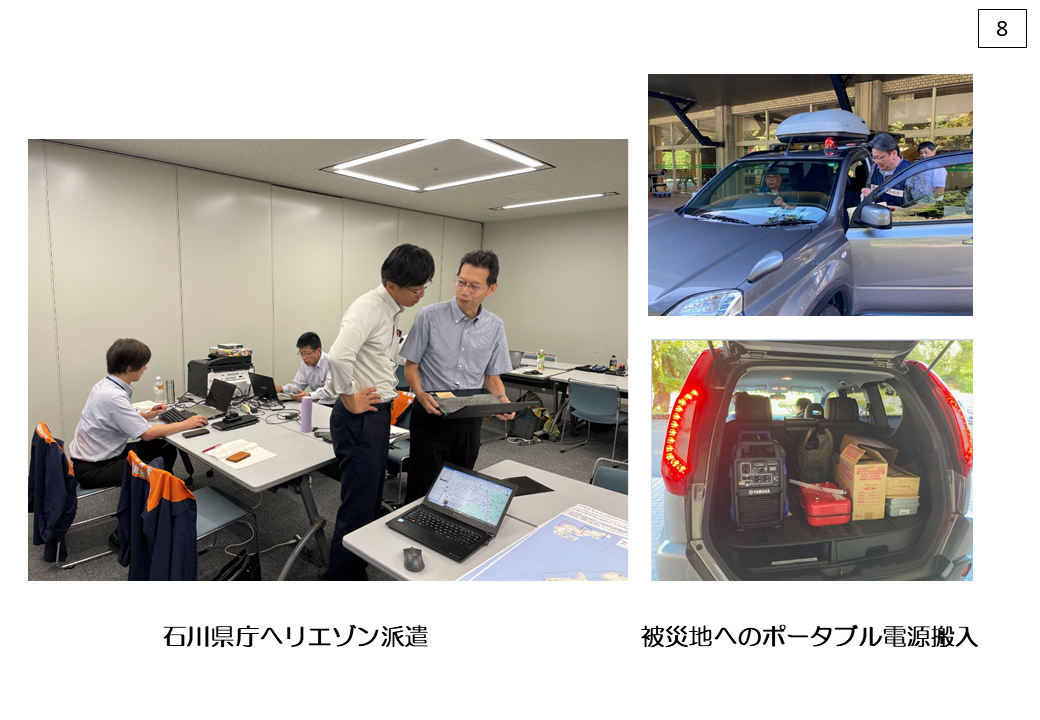

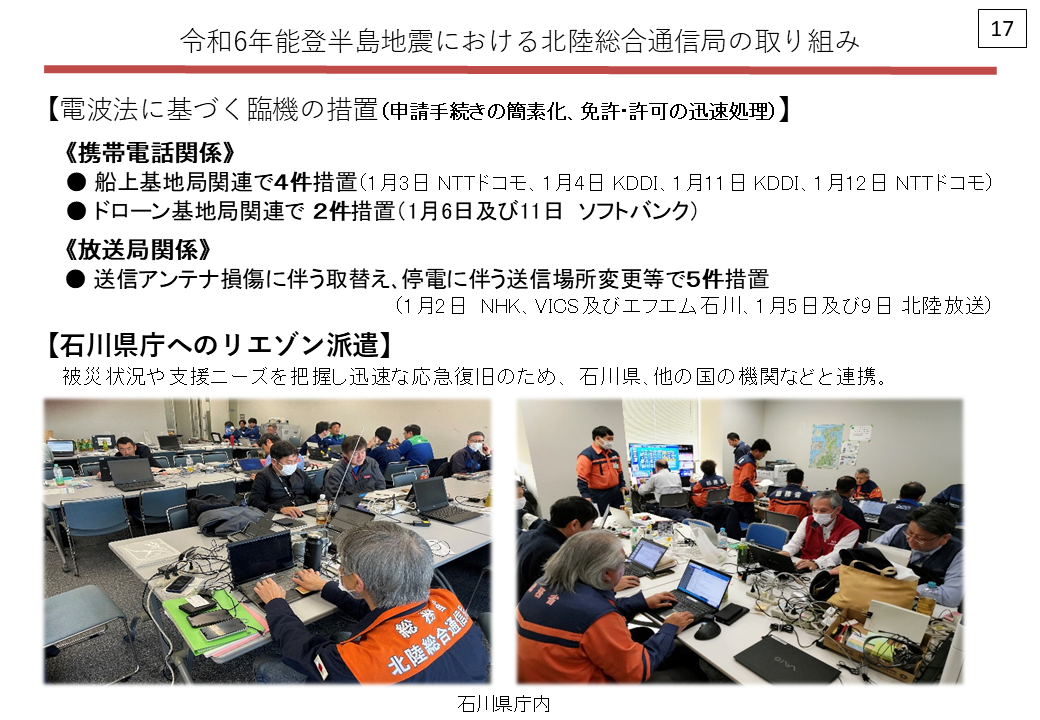

菱田 こういう災害が起きると、局としては連絡要員として県庁に職員を派遣する「リエゾン派遣」というものをします。県に情報が集まるので、我々は通信の復旧をまず頑張るんですけれども、そのときに必要なのはまず道路情報です。直しに行くにしても道路が通れるかどうかという情報が必要になります。それを県庁において情報収集して、各通信事業者にお伝えするということをやっていました。

また、県庁から「特にここは困っているから何とかしてくれ」というリクエストがあった場合には通信事業者の方にお願いしたり、通信事業者の方から「行きたいんだけれども、陸路で行けない。何とか物資を運びたい」というときに、陸上自衛隊にお願いをしてヘリコプターで運んでもらったりといった調整も行いました。

––燃料を運んでいるのですね。

菱田 赤い缶で持っているものです。輪島の放送用の中継局がありますが、停電ですから非常用電源で発電機をまわして対応していました。それで1日、2日位は持つんですが、ずっと停電していますので、燃料が尽きるわけです。それで放送を止めないために、ヘリコプターで人と燃料の赤い缶を運んでもらうんです。

正月も行ったのですけれども、豪雨でまた同じことをお願いすることになりました。輪島に関しては、ヘリで降りて、燃料と人を降ろして、さらに道なき道を歩いて行くのです。

––鉄塔に向かっているのですね。

菱田 輪島に高洲山という山がありまして、その上に中継局があります。石川の放送が中継されて輪島の方に届けるものです。

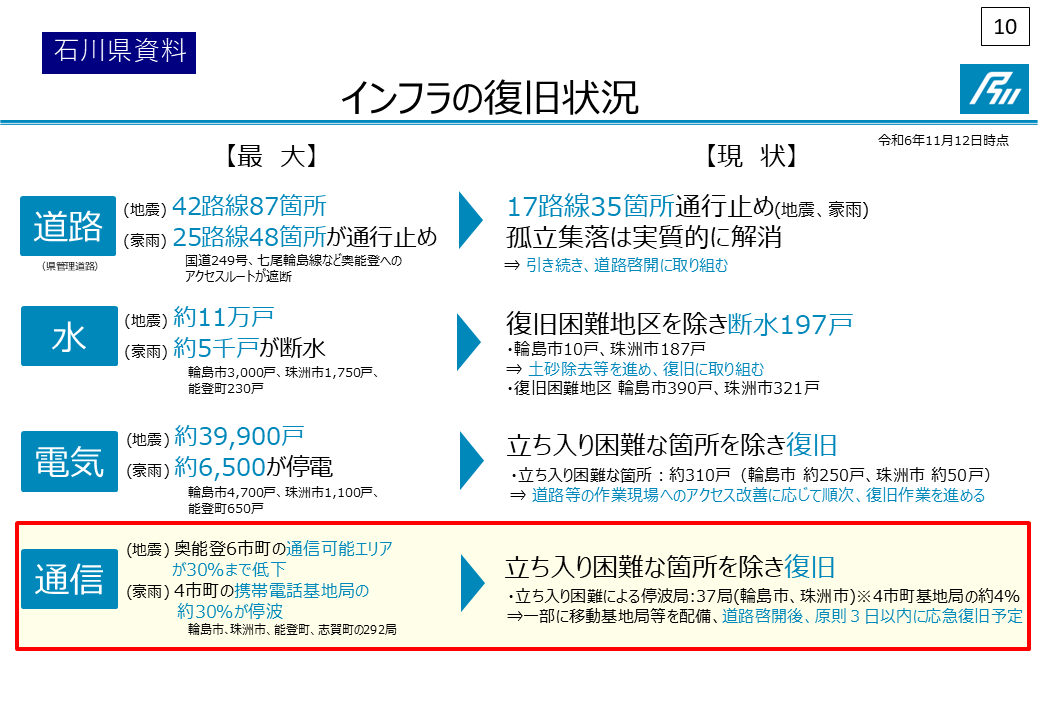

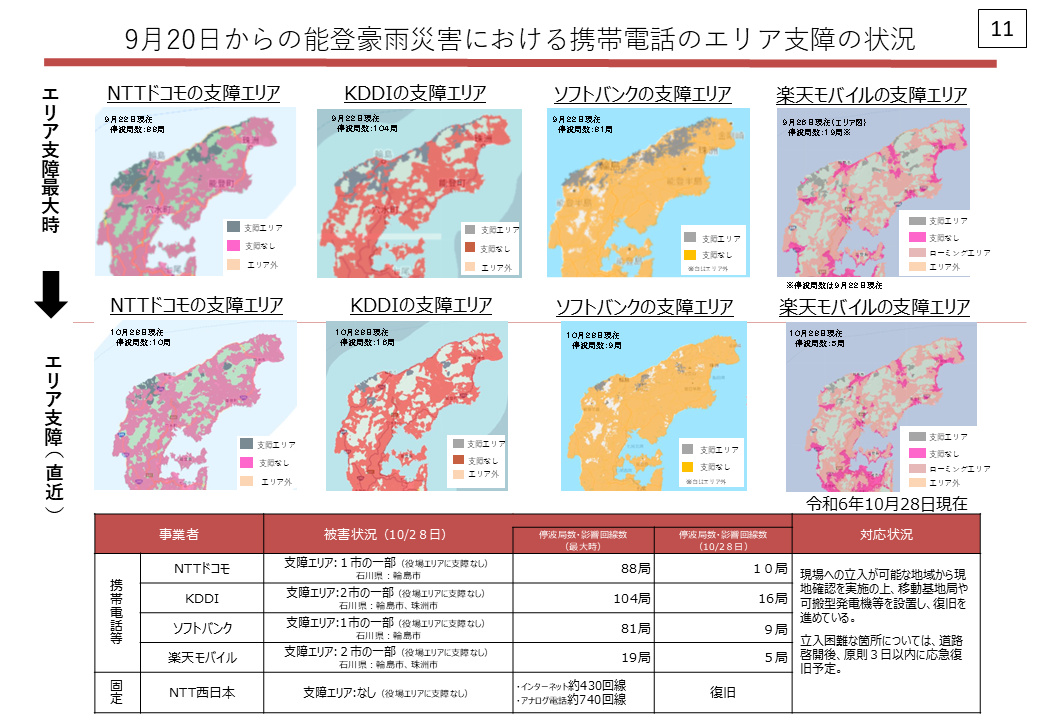

通信に関しては、地震のときは30%まで低下、つまり7~8割が能登の上半分では携帯が不通だったのです。今回の豪雨でも、30%が停波という状況でした。現在は、まだどうしても立ち入り困難の地域がありますが、それを除いて、復旧という状況になりました。道路、水、電気も、だいたい同じです。基地局が止まっているのは4%と書いていますが、そこはまだ人が行けない状況です。

他方、放送に関しては、先ほどヘリコプターの話をしましたけど、何とか止まらないように懸命な努力をして、輪島のメインの中継局は守りました。他方、舳倉とか町野とか離れたところにあるものは停波をしてしまい、停電が復電するまで放送が止まったということがありました。

––それだけ電気が打撃を受けたという。

菱田 電気がないと通信も放送も弱いわけですよね。輪島とか珠洲のあたりはケーブルテレビを見ている方が結構多いのですが、今回は、例えば輪島だと1,200世帯が断線で視聴不可、能越も250世帯で視聴不可という状態になりました。それが今、だんだん復旧してきて。それでもまだいくつか視聴不可のエリアがあるという状況です。

北陸総合通信局の取り組み

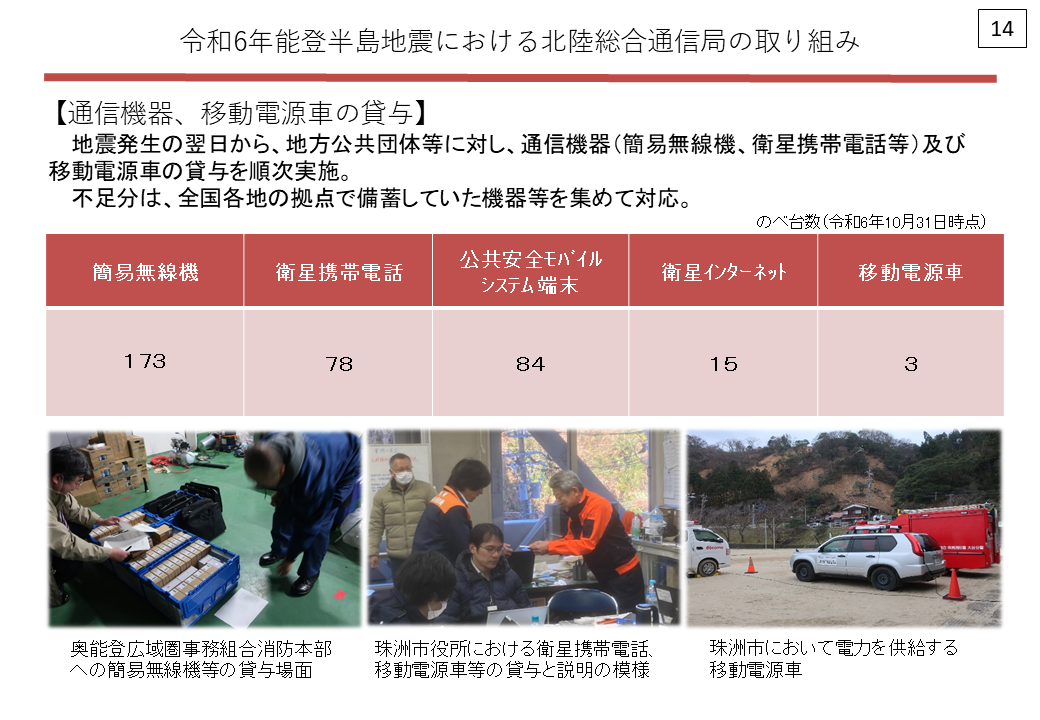

菱田 我々が何をしたかなんですけれども、まず各局に簡易無線機があります。それを輪島の消防無線がダウンして使えなくなったので、各局からかき集めて貸与しました。それが今回、173台です。

あとは衛星携帯電話、イリジウムとかアイサットフォンとか、各局が持っているものを集めて輪島、珠洲に貸与しました。珠洲市に関しては、1月4日の午後から5日朝にかけて、道路状況が悪く停電もしている中、電源車(写真右)や衛星携帯電話などを局の職員が届けました。本当に道の状態が悪くて夜だと真っ暗になってしまいます。一日で行けなくて夜になるわけです。危ないので、近くのドラッグストアの駐車場で一晩を明かして、翌朝にまた走りだすという苦難の行程を経て到着しました。

––道路が厳しいと報道されていましたね。

菱田 本来行けるはずの道が行けないんです。陸上自衛隊の方が出て、「ここは行けませんよ」と言って誘導してくれて。救急の車がいっぱい来るものですから大渋滞なんです。そういう中で何とか届けるというミッションを持って行って、珠洲市長に感謝されたというのがこの写真です。

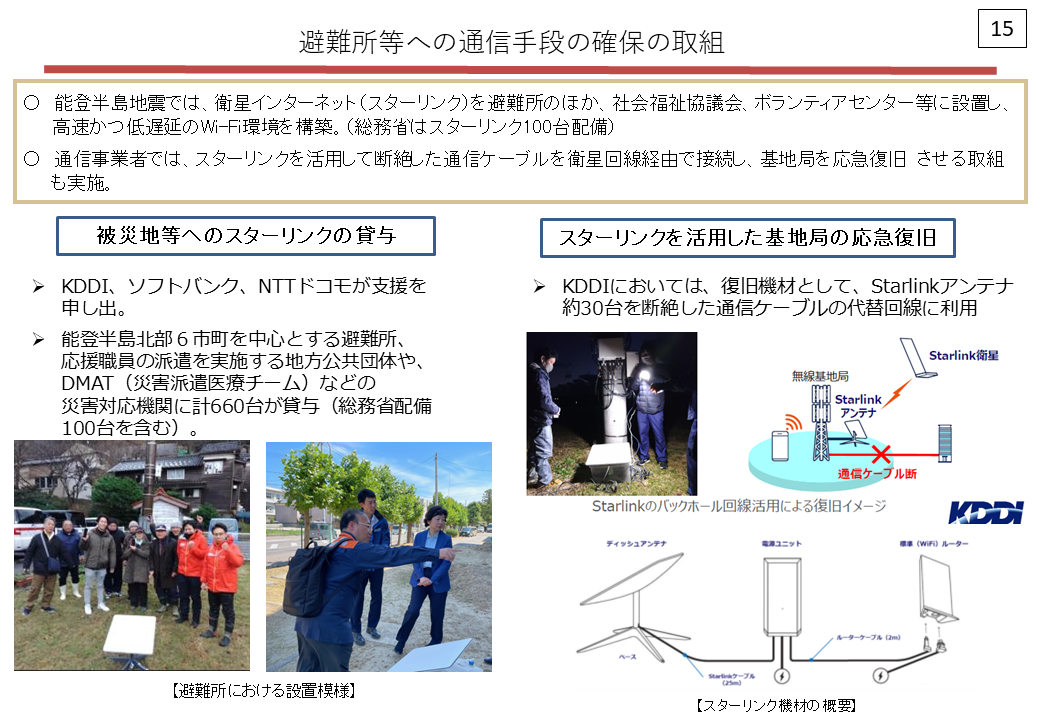

あと、公共安全モバイルシステム端末という、災害に強いiPhoneみたいなものですけれども、大量に貸し出しをして、現地で作業をする方に使っていただきました。今回、東日本大震災や熊本地震と違うのは衛星インターネットが活躍したという点です。スペースXのStarlinkをKDDIが真っ先に貸し出してくれたんですけれども、「これは使える」と評判になりました。みんな「通信ができなくて困った」といっていた中で、これが来るとたちまちWi-Fiが通じるわけです。総務省も100台ほど買い、15台ほど現地に送りましたが、携帯各社からも同じように提供していただき合計660台を貸与しました。移動電源車も3台、現地に入って提供しました。

真ん中の写真は、情報通信調査会の野田聖子会長が8月に輪島に入られて、被災地でのStarlinkの使われ方についてご視察いただいたときのものです。避難所になっている輪島高校の体育館の外にアンテナがあって、電源さえあれば、自動的に動いて衛星のほうを向いてつながるということをご説明して、実際にスマホでWi-Fiにつなげていただき、その速度も体験していただきました。

あとは、我々がやったことは「臨機」の措置です。電波を発するには無線局の免許がいるのですけど、こういう状況ですので、直ちに免許を付与する必要があります。具体的には携帯電話の基地局がダウンしていますから、臨時のものをつくる、例えばドコモとかKDDIの船を基地局にする取り組みです。

本来は海底ケーブルを敷設するための船ですが、そこに基地局を積んで、海からエリアを確保するということをやりました。それも直ちに我々は免許を出したわけです。1月3日から4日にかけてのことです。

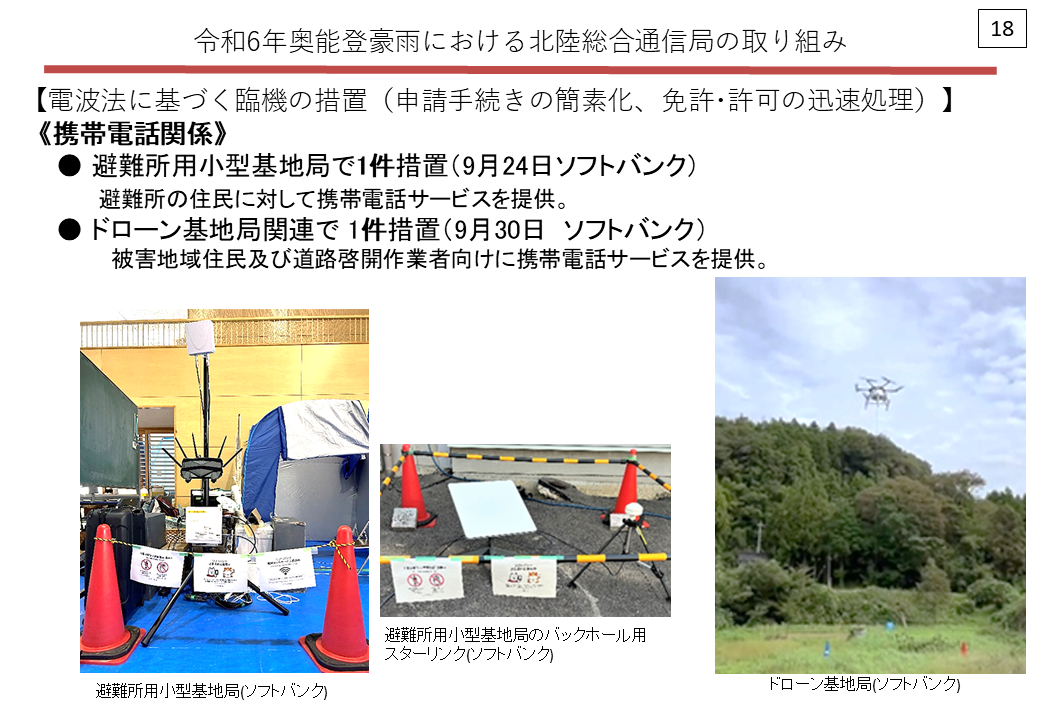

それから、ソフトバンクのドローン基地局というものもありました。ドローンは人が運転して数時間、空中にいて、それでエリアの確保をするということもやりまして、そういったことも我々はただちに免許をしています。あと放送局だと、本来の中継局がダウンしているので、違うところから電波を出しますよという、そういった設備変更も直ちに免許をしています。右の写真は豪雨の時の、ソフトバンクのドローン基地局です。あとは小型の基地局を体育館に持ち込んで体育館をエリア化するということもやっていました。

この3枚の写真は可搬型基地局、車載基地局です。本来の基地局がダウンしていますので、車に積んで臨時でエリア化するというものです。

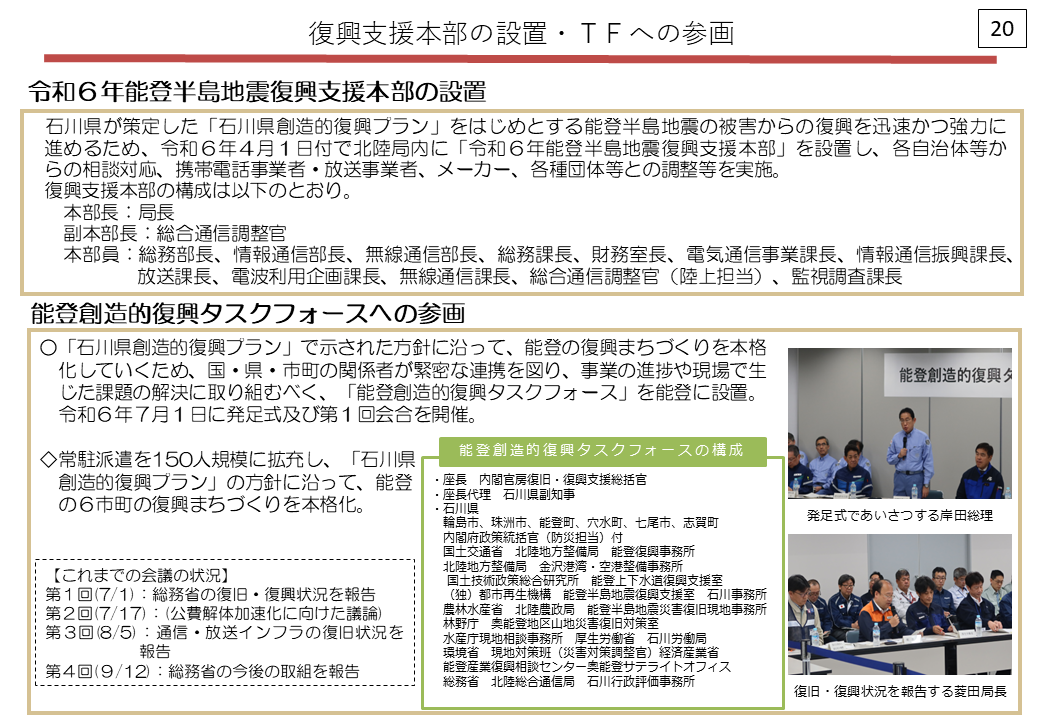

岸田前総理が写真に写っていますが、7月1日から能登の復興を加速化しましょうということで、「能登創造的復興タスクフォース」ができました。関係機関が集まって、能登の市町の輪島市とか珠洲市の市長も来て、実際に彼らの生の声を聞きながら復興を加速しましょうという会合が7月から始まりました。総務省から私が出席し進捗状況を発表しているところです。

光ファイバ、ケーブルテレビ復旧の取り組み

––実際の復旧はどのように進んでいるのですか。

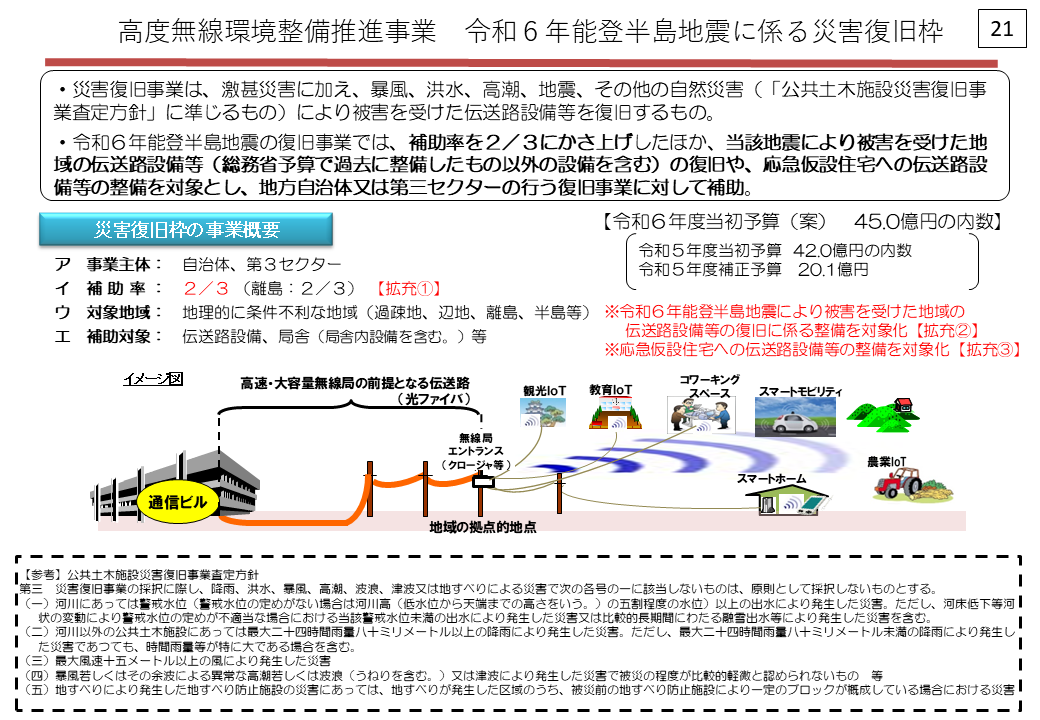

菱田 局がメインで復興をやっているのはケーブルテレビ関係、光ファイバ関係です。この図は光ファイバ関係です。Wi-Fiにつながる光ファイバ、これが切れたものを復旧するということで、本来だと補助率が2分の1だったり3分の1だったりするものを3分の2に引き上げる。今回、激甚災害に指定されましたので、特別な措置がされました。これが光ファイバの3分の2補助です。

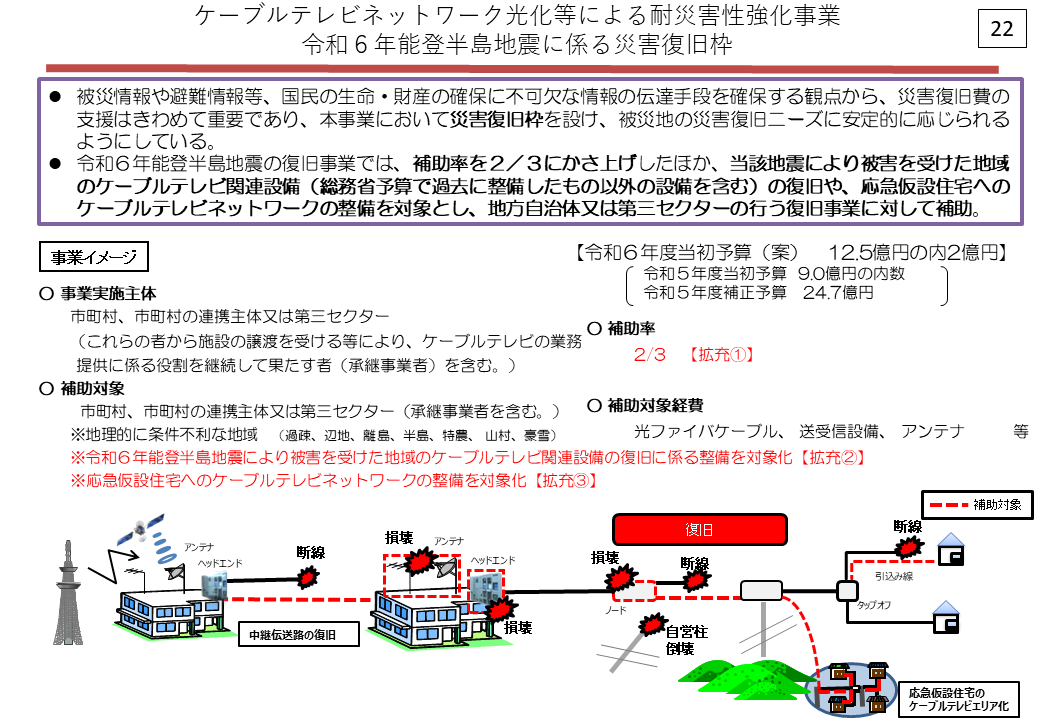

こちらがケーブルテレビです。これも本来は2分の1とか3分の1だったものが3分の2に拡充ということで、予算が確保されています。

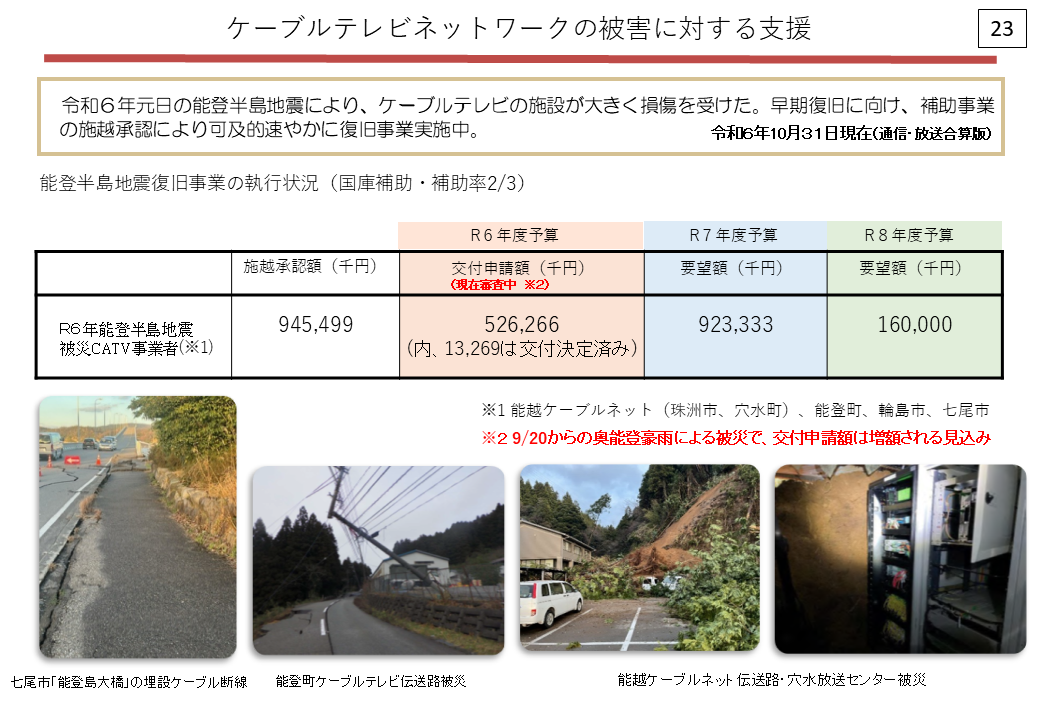

ケーブルテレビに関しては、局が主体的になって処理をしています。あとは激甚災害だと施越(せごし)、表の一番左側に「施越承認額」と書いてあって、そういうものがあります。施越とは何かというと、本来の補助金だと交付決定がされないと業者と契約してはいけないのですが、こういう場合は、そういうことを言っていられませんので、ざっくりとした計画を出せば、あとは計画が承認されると契約してもいいといったものです。

能登復興に向けて

––つぶさにみればみるほど、大災害ですね。

菱田 大災害なんです。お正月から大変な状況になりまして、暗い話ばかりだったんです。テレビをつければ全て復興・震災の話ですから、明るい話なんかは一切ありませんでした。

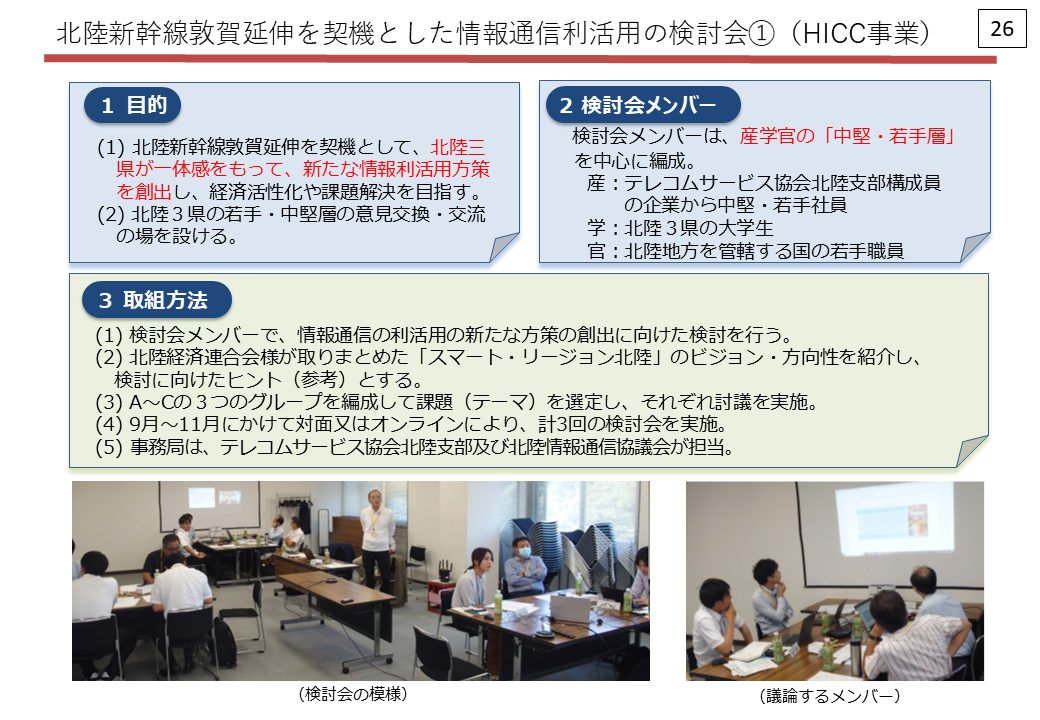

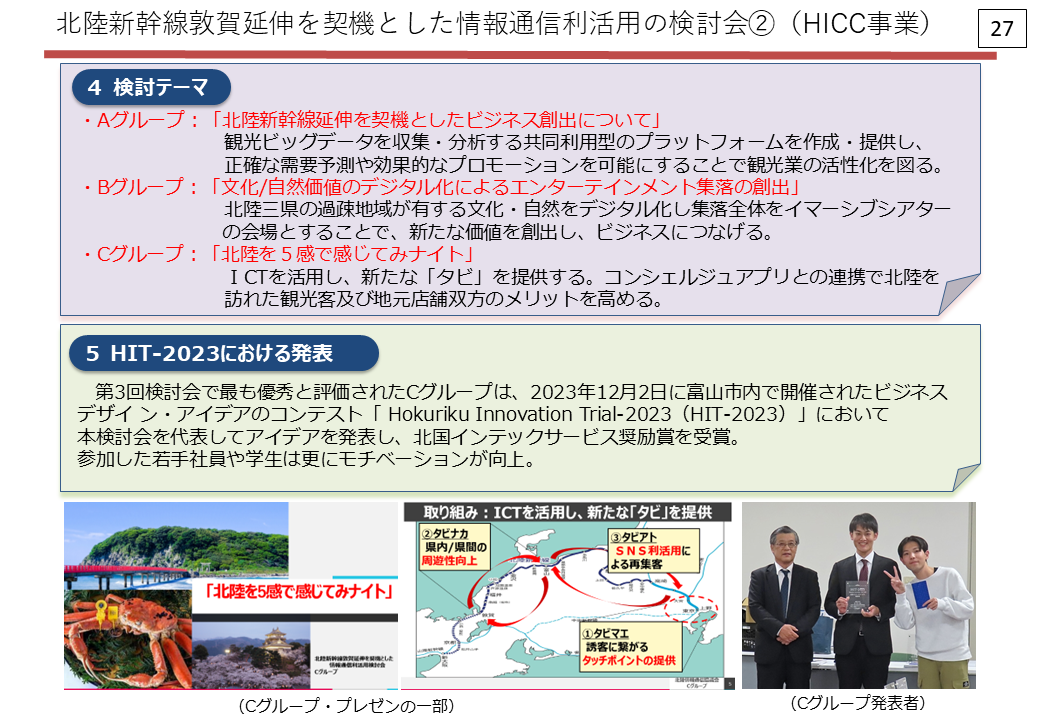

その雰囲気がちょっと変わったのが3月16日の新幹線延伸のニュースです。これは北陸の悲願だったもので、これで北陸3県が結ばれたわけです。ここから、急にメディアの論調が変わりました。「おめでたい話もしていいんだ」ということになって、観光をテーマにした番組や報道も増えました。局でも、関係企業の方と「新幹線が延伸したら、どうDXを使って活性化しましょうか」という議論も昨年からしていたのですが、その中で出てきたのが、東京から金沢、そして敦賀を通って京都に行くというルートをお勧めして、それをSNSで宣伝してもらおう、という案です。これは、実際に石川県庁の国際観光課というところが、「新ゴールデンルート」として宣伝しているようで、海外のインフルエンサーなどを招いてSNS、口コミ作戦をしていると聞きました。「金沢に行ったら良かったよ」「東京から京都に行く前に金沢経由で行ったらいいよ」という、そういう評判が広まって、実際に3月の延伸以降、夏休みや今の秋の紅葉シーズンに金沢を訪れる外国人客が非常に多くなりました。

––大成功ですね。

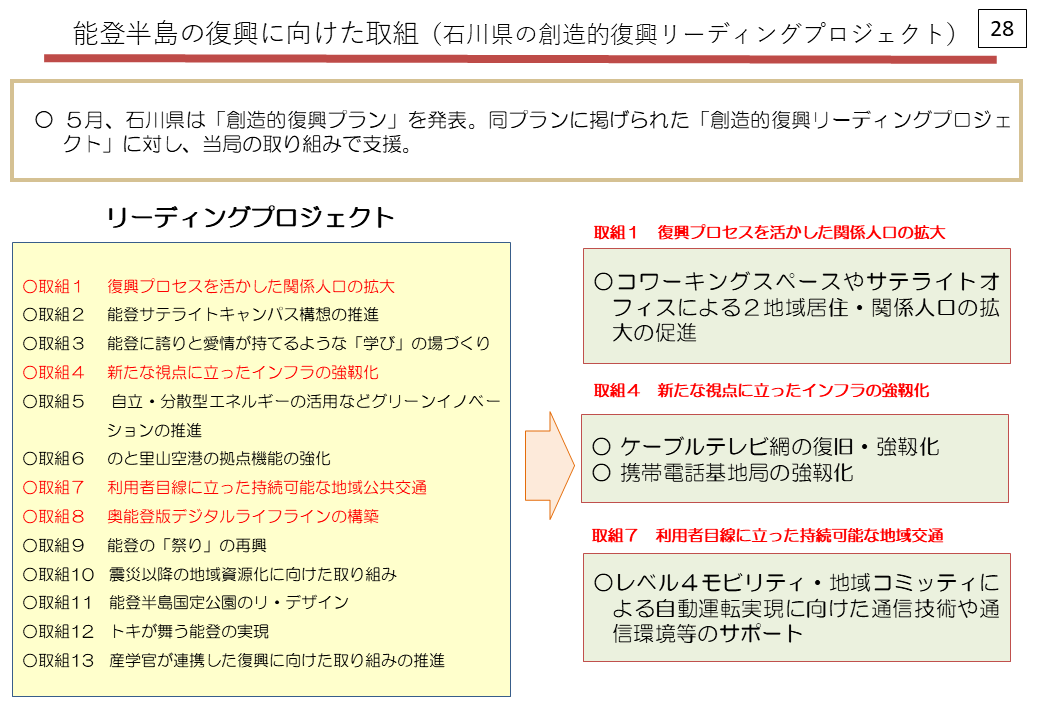

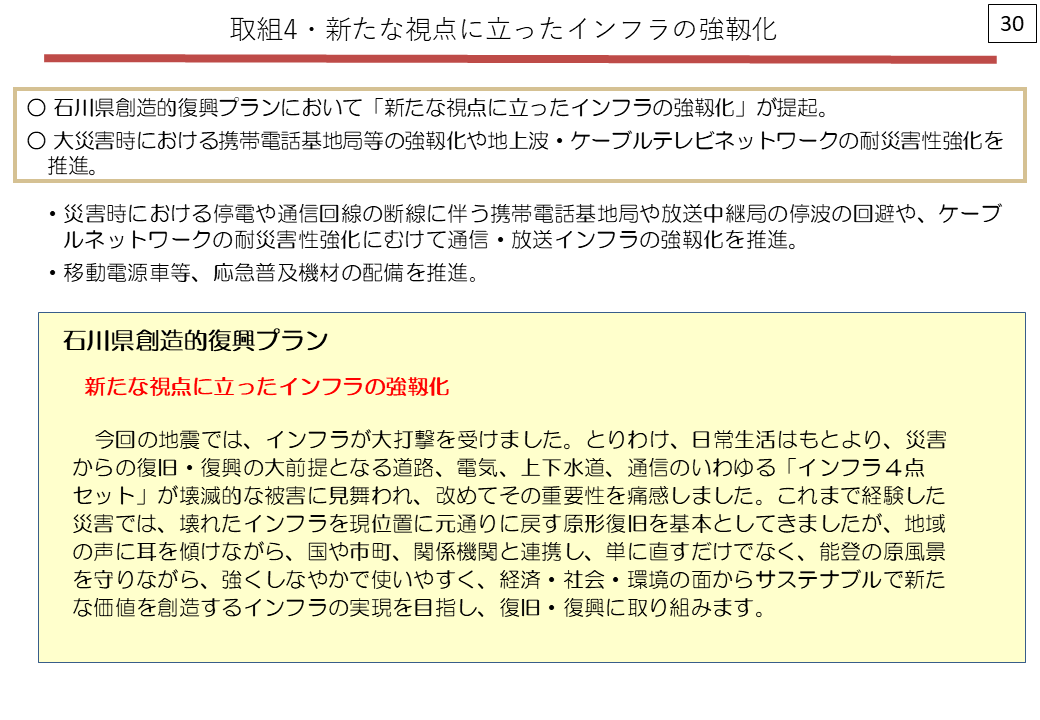

菱田 新ゴールデンルートは大成功です。復旧に向けた取り組みの柱は、石川県の「創造的復興プラン」というものです。5月に県庁が創造的復興プランというものを出しました。「ただ戻す復旧じゃなくして、前よりむしろいいものを創ろうじゃないか。課題がいっぱいある中、課題に取り組み、モデルケースをつくることで、むしろ全国の先進的な地域になろうじゃないか」ということを言っているのです。

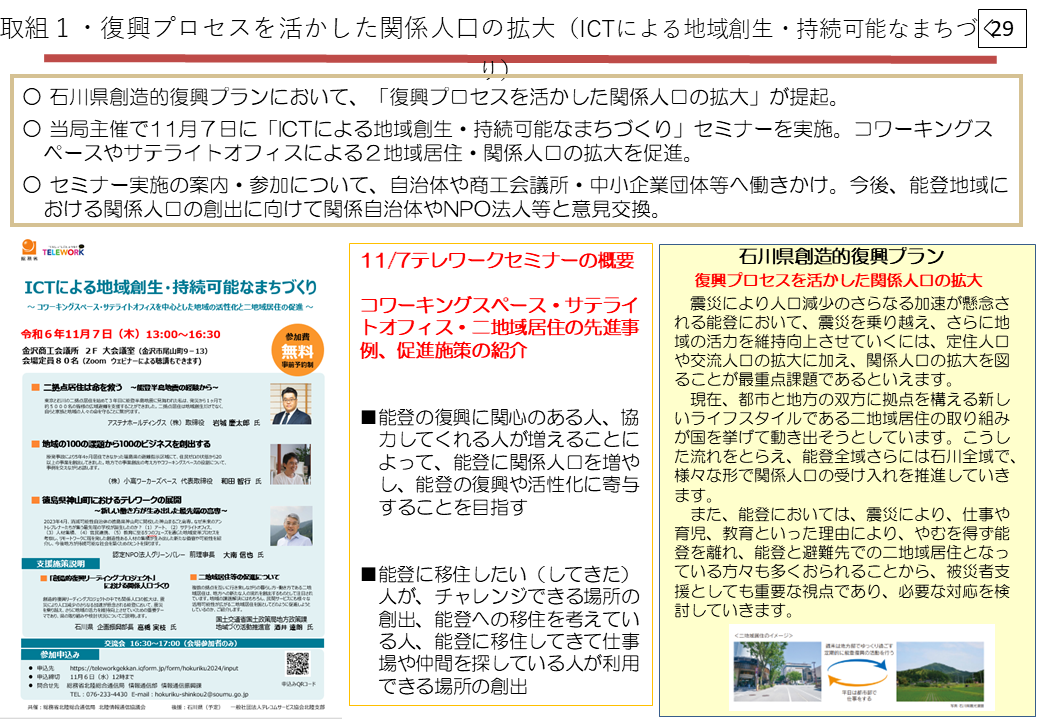

例えば「取組1」を見ると、「関係人口の拡大」になっています。人口流出が進む能登では、今回の震災でその傾向に拍車がかかることが懸念されています。それを食い止めるためには、なんとかして人に来てほしいわけですね。しかし、いきなり田舎に来るのは難しい。そこで、「関係人口」といって、移住まで行かなくても、時期のいいときにだけ来て、一時的に滞在するということをお勧めできないかということなんです。実際に、例えばサテライトオフィスやコワーキングスペースを作って、一時的に滞在してくれる人を増やすという取り組みに成功している日本の地域もあります。

そういった取り組みは、「2地域居住」ともいうんですけど、例えば東京と金沢、東京と能登みたいな、2地域に拠点をつくることをお勧めしようじゃないかという取り組みです。この取り組みに我々が関係するのは、テレワークを可能にする通信環境の整備、具体的にはケーブルテレビや携帯電話の強靭化です。

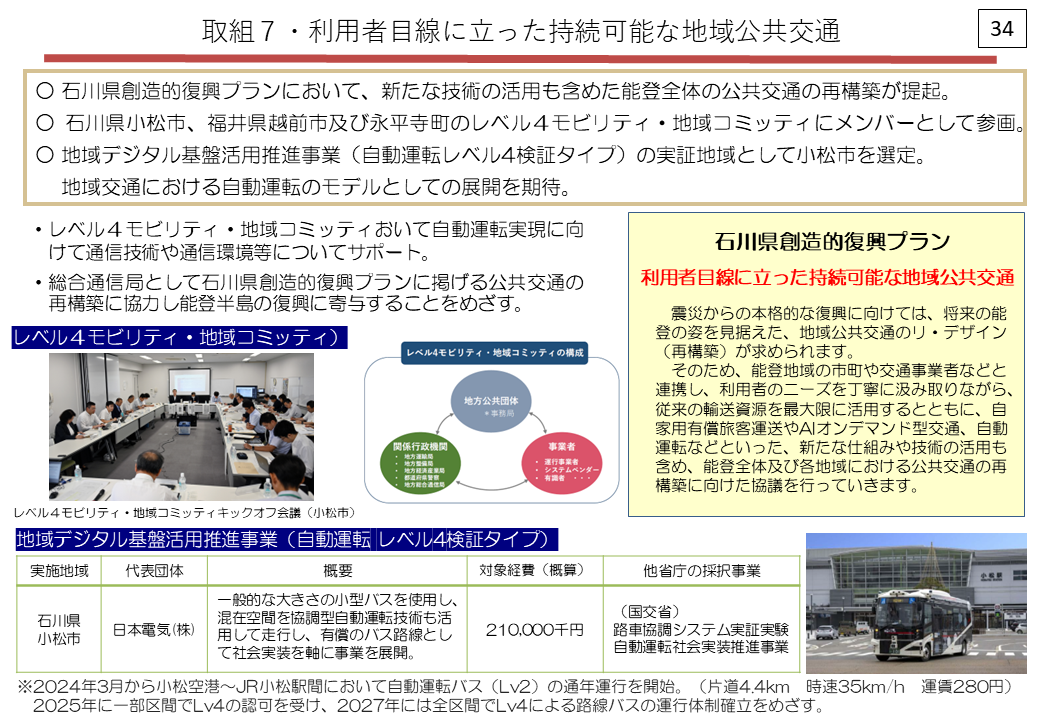

また、「取組7」はモビリティです。人が田舎で少ないものですからバスの運転手がどんどん減っている中、自動運転技術を導入し、運転手がいなくても運行可能なバスをつくろう、あるいはオンデマンドで迎えに来るバスをつくろう。そういった取り組みです。

––この「13の取組」は県のリーダーシップですか。

菱田 そうです。赤字で書いてあるところ、特に「取組4」のインフラの強靱化などは、我々が積極的に推進しなければと考えています。

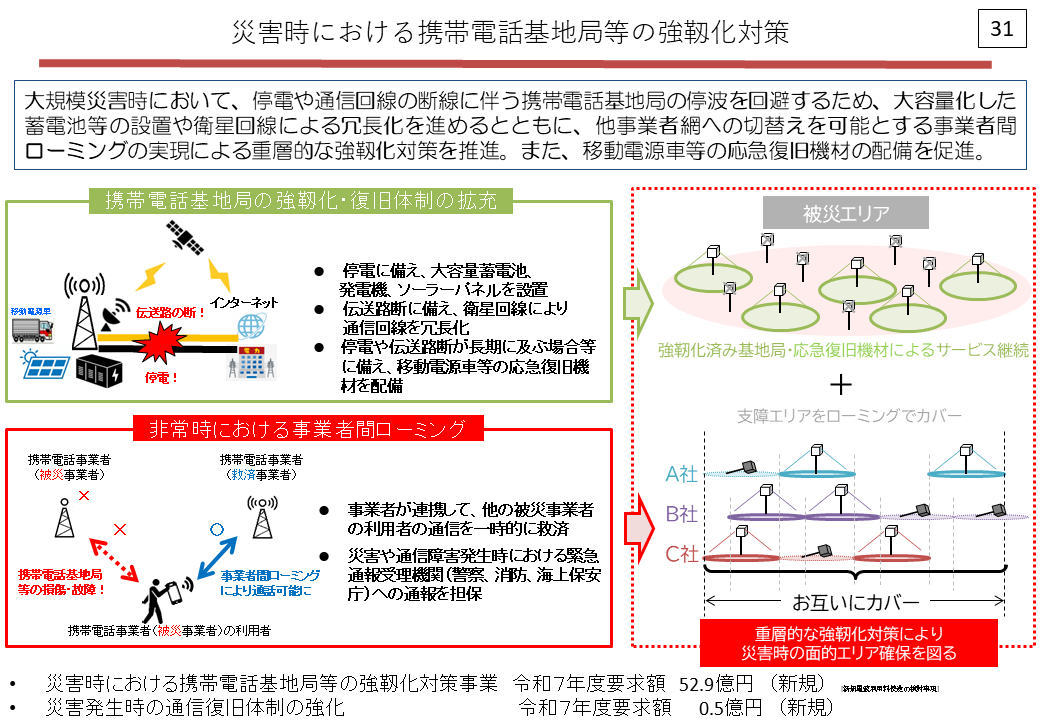

震災に強いインフラということですが、今回の一番の反省は携帯電話の基地局がすぐダウンしたということです。それを防ぐためには、止まった一番の原因は停電なので、大容量の蓄電池を備える。ソーラーパネルを備える。そういった災害に強い基地局を整備する取り組みを支援する施策が必要と考えています。停電にも強い基地局を整備したい。

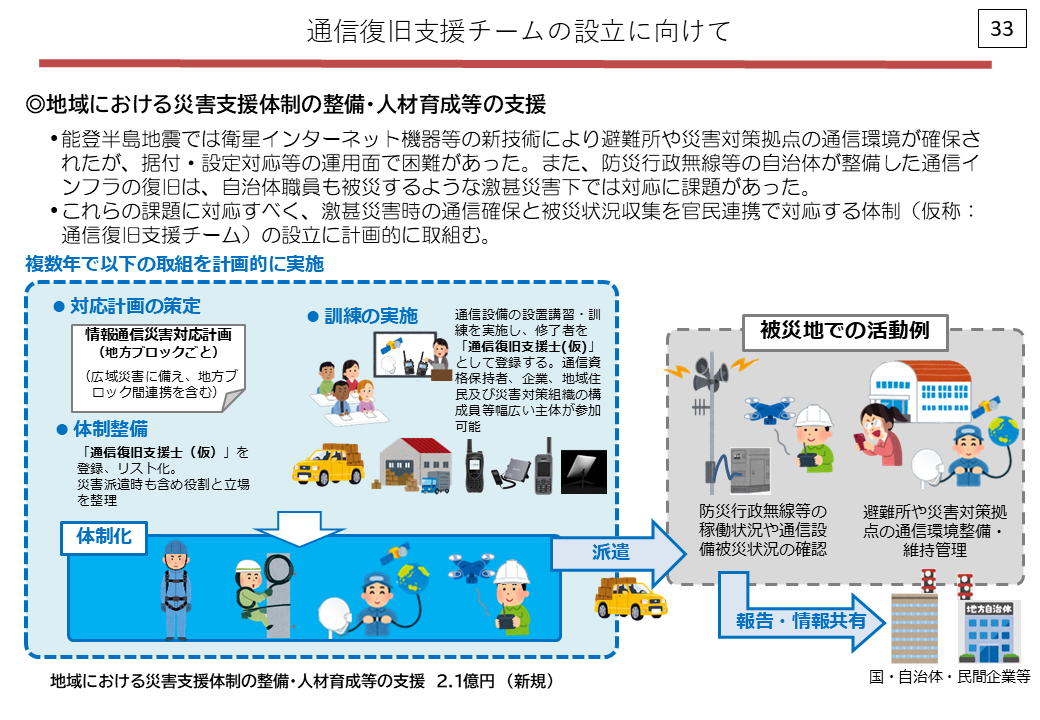

あとは非常時における事業者間ローミングです。通信事業者を超えてローミングできるような仕組みをつくりたいです。さらには、局舎の修繕です。壊れた時にそれを直すというメニューがなかったんです。それを新たに加えて、復旧の予算を確保するということも今、予算要求に当たっています。あと今回、Starlinkを配ったり衛星携帯電話を配ったりしたんですけど、使い方が分からなくて放置された例が結構あったんです。その反省を踏まえて、通信復旧支援チームをつくろうと考えています。電気屋さんとか、機器の扱いに詳しい方を日頃からリスト化して進めたい。

––地元の方々の協力ですね。

菱田 地元で普段から訓練を実施して、何か起きたときに、そういった方を派遣することはできないかなと思っています。

先ほど言いました「取組7」は、地域公共交通で、自動運転の取り組みです。写真は小松市です。

小松市は北陸で一番進んでいるのです。小松には空港と新幹線があります。福岡も同様に空港と新幹線があって、その間は地下鉄を延ばして非常に近いです。小松は地下鉄ではなくて無人運転バスを走らせようと。まだ無人にはなっていませんが、取り組んでいます。今はレベル2で、3月から始めました。実際にお金を取って運行しています。目標は2025年(今年)に一部区間でレベル4の認可を受け、2026年から全区間でレベル4を目指す。そのためにデータを収集しているところです。

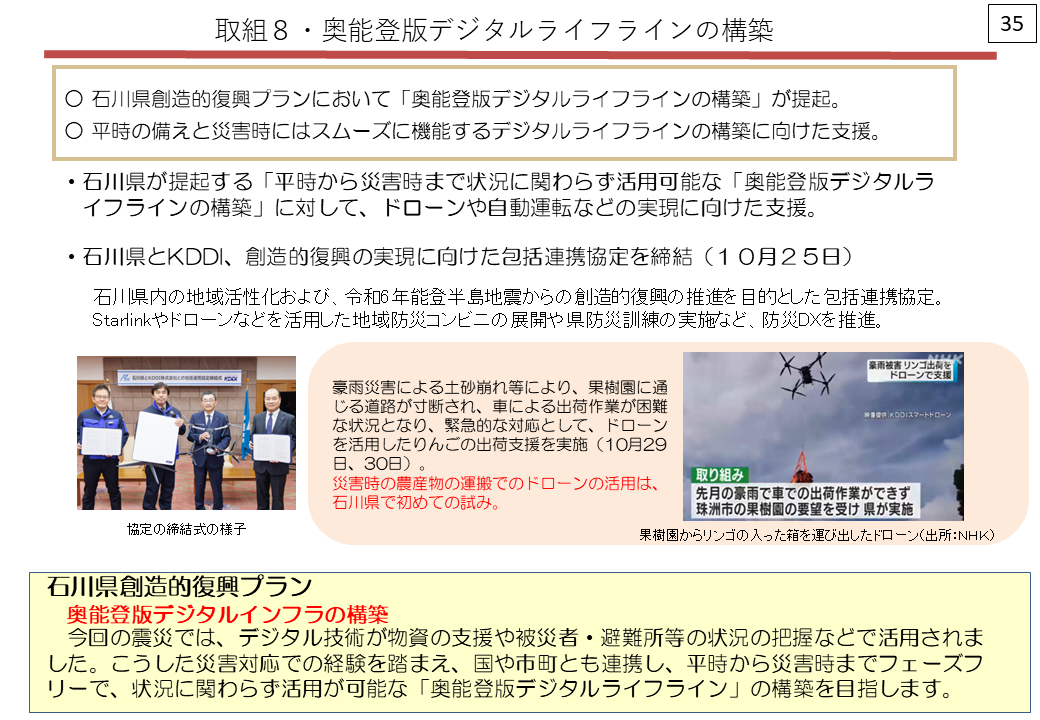

「取組8」はドローンです。「奥能登版デジタルライフラインの構築」と書いてありますが、何かあったときにドローンで物資をということが一番のメインです。KDDIは、10月25日、県と包括連携協定を結びました。馳知事と髙橋社長が写っています。ローソンの上にドローンポートを造りまして、災害のときだけではなく、平時から使う。有事のとき、何かあると救援物資を運ぶようなツールで使うということをしましょうと。右の写真は、リンゴを運んでいます。珠洲は今でも豪雨で道が崩れて、リンゴ畑があってリンゴがなっているのだけど、出荷できない。人が行って、かごに詰めるところまではやって、ドローンを上空に呼んで、吊るして運ぶという実験をやりました。20キロまで運べます。こういった取り組みを平時から行っておけばいいと思います。

地域活性化に向けて

菱田 あとは地域活成化という点です。震災復興と並行して、Wi-Fiも含めた通信技術を使って地域の課題解決をしましょうという取り組みをやっています。

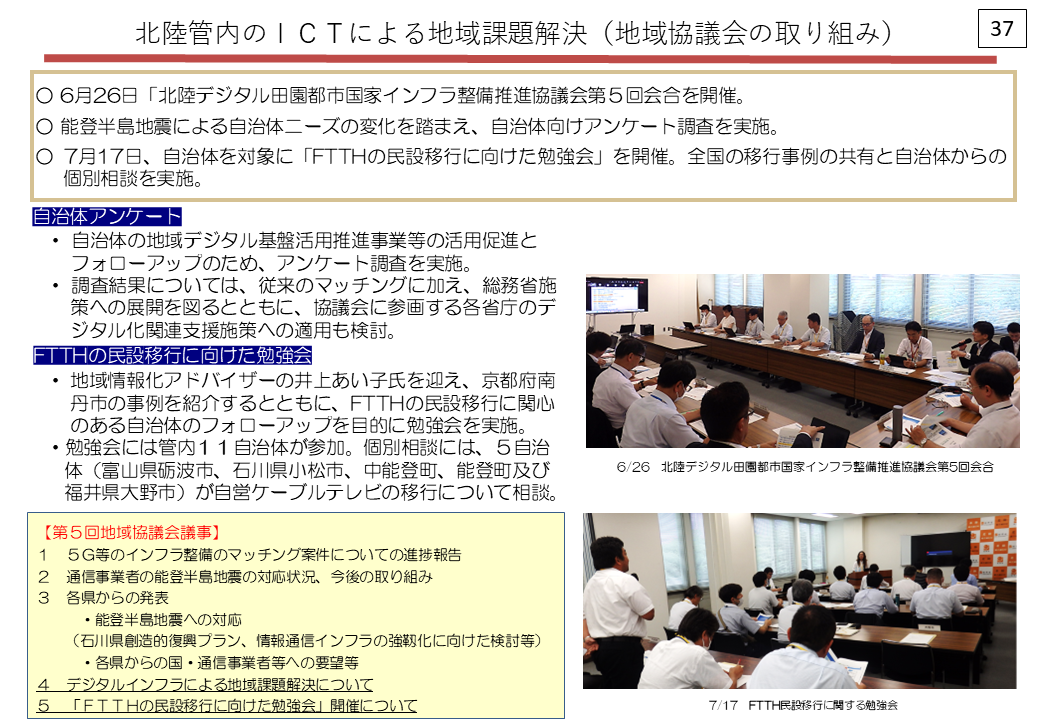

局では、自治体の方、各通信事業者の方に集まってもらって、「こういう課題があるから、こういうインフラ整備をしてほしい」みたいな要望が自治体からあったら、それを通信事業者の方におつなぎするという会議をしています。「北陸デジタル田園都市国家インフラ整備推進協議会」、略して「デジ田協議会」と呼んでいますが、各通信事業者と自治体の間の意見交換をする場です。どういったICTインフラが地域課題の解決につながるかの検討です。

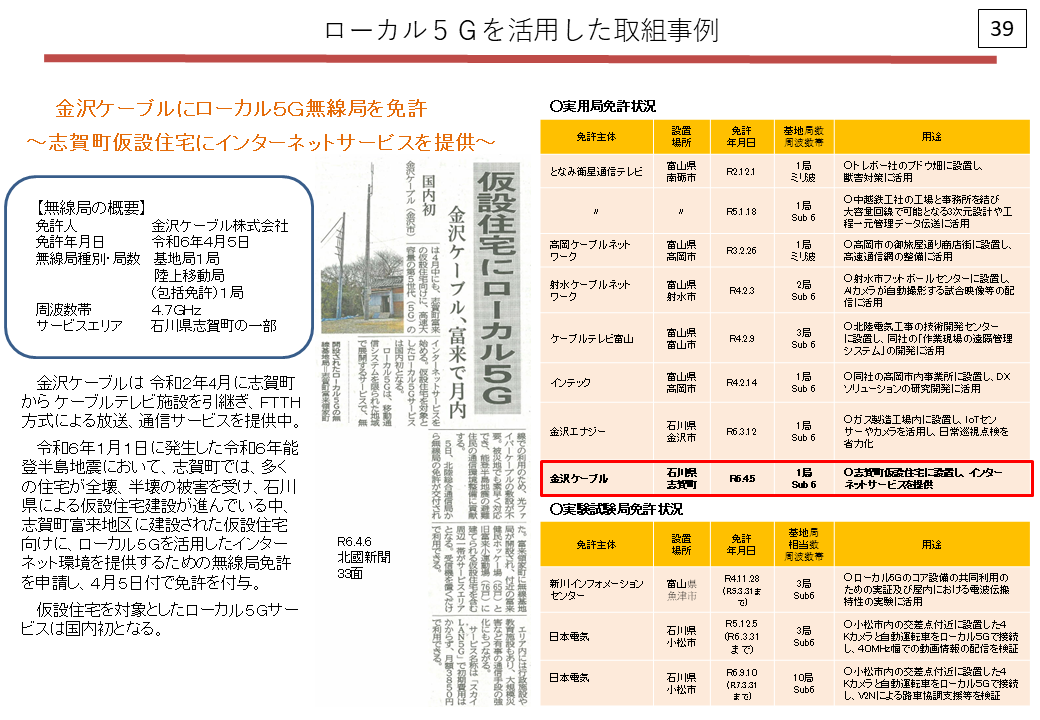

まずローカル5Gです。志賀町に被災された方のための仮設住宅が設置されていますが、何もないところに仮設住宅をつくりましたので、通信がないわけです。そのために光ファイバを引くよりも、ローカル5Gを使ったほうがコスト的に効率的であるということで、金沢ケーブルはローカル5Gをここに導入し、一帯をエリア化しています。

他の事例としては工場です。上から2個目の「中越鉄工」とありますが、建築物に使用する鉄骨を造っている工場です。生産ラインと事務所の間をローカル5Gで結んで、生産管理の状況の把握と、逆に事務所から生産ラインに設計図のデータを送るときの伝送、双方向にローカル5Gを使って効率化をしています。

ローカル5Gの事例は、最近石川県でも金沢エナジーという都市ガスの工場で、インフラの点検にローカル5G、Webカメラを設置して、その状況を中央の事務所とつないでいます。地域インフラとして、特にローカル5Gは地域のDXというときに、活用しやすい技術だと思います。

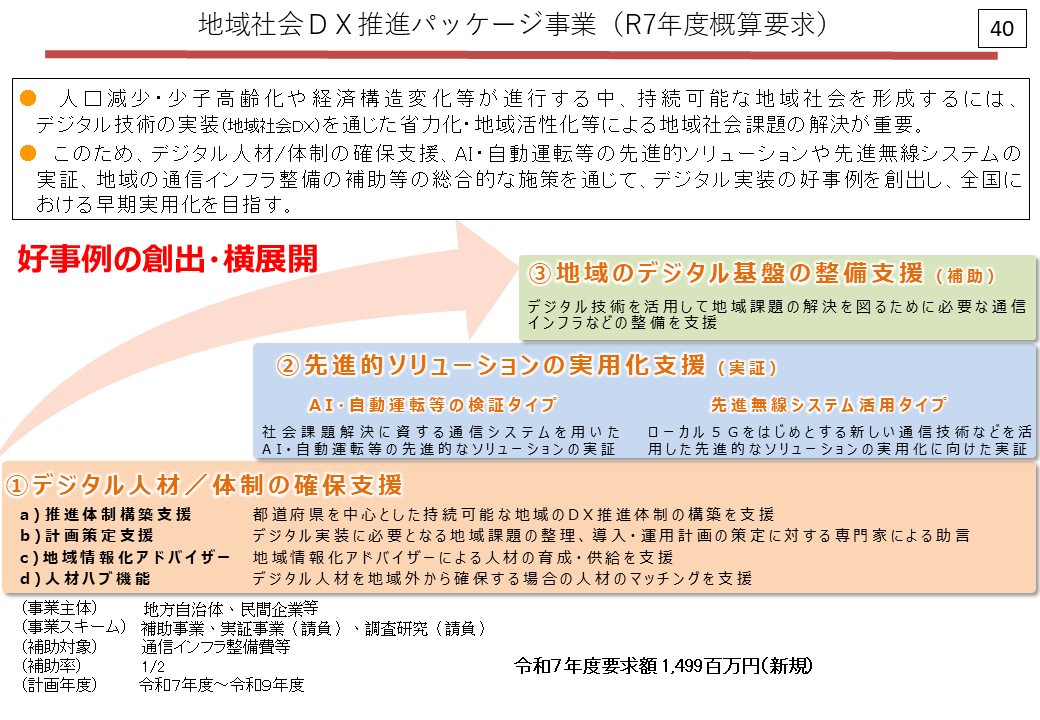

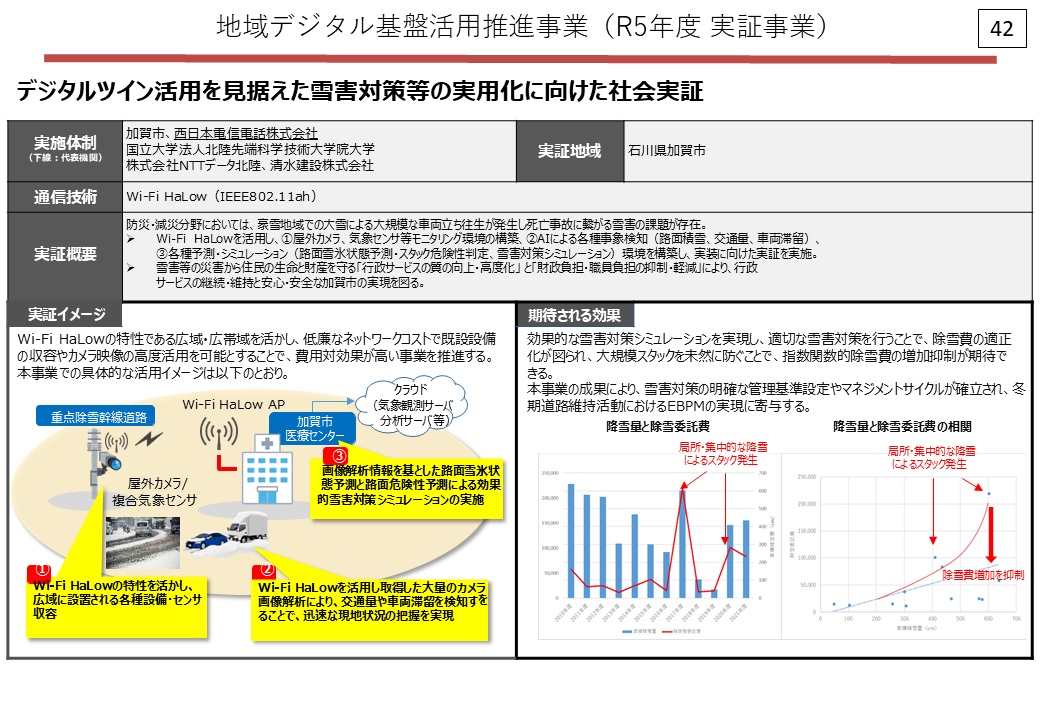

「地域社会DX推進パッケージ事業」というものをやろうとしています。これまでは「地域デジタル基盤活用推進事業」という名前でした。ICTを使って地域課題を解決しましょう、そういった取り組みの実証事業だったら10分の10が出ますし、補助事業だったら半分を出しますという、そういった取り組みです。

②が実証事業、③が補助事業です。①はそもそも何が課題かも分からないというために、まず専門家を呼んできてアドバイス、「どういった課題がありますか」と言って「それはICTでこういうふうにしたら解決します」というコンサルタントをするのが①です。これまでもやってきたし、来年度はより拡充してやろうと思っています。

Wi-Fi HaLowの活用

菱田 ここからWi-Fiの話になります。

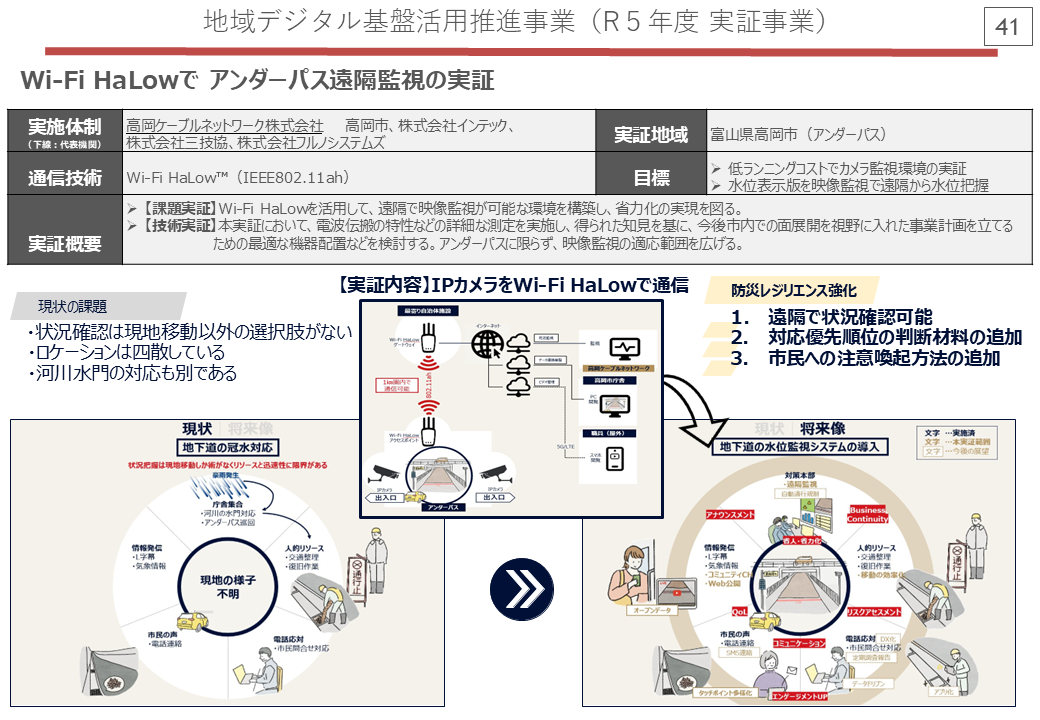

これまでは「地域デジタル基盤活用推進事業」という名称でしたが、1つは高岡ケーブルの取り組みです。国道の下にアンダーパスがあって、大雨が降るとよく分からずに突っ込むと車が止まっちゃうということがありました。これまでは人が行かないと分からなかったので、カメラを設置して、「今はこういう状況です」というものをリアルタイムでWi-Fi HaLowで市役所のセンターまで送るというものを作りました。それで自動的にゲートが動いたらいいんですけど、まだゲートはなくて、人が行ってゲートを設置する形です。

––わざわざ見に行かなくてもいいわけですね。

菱田 見に行かなくてもいいです。状況は分かります。これはWi-Fi HaLowの事例の一つです。

もう1つは、加賀市です。加賀市は自治体DXに熱心です。加賀は雪が多いものですから、ある程度雪が積もると除雪車を発動しなきゃいけないのです。道端に下を向いているセンサーを置いて、道の状況をモニタリングするわけです。AIでこれだけ積もったらということを学習して、ある程度積もるとアラートを出すという仕組みを作りました。その情報伝達にWi-Fi HaLowを使うというものです。これも昨年の実証でやって、うまくいっています。

––Wi-Fi が役立っているようですね。

菱田 Wi-Fiに期待していますのは、まず災害時の00000JAPANです。これからも大変期待しています。さらに、地域社会の課題解決への貢献です。ここに見られるように、インフラ監視系ですね。アンダーパスを監視するとか、雪の路面状況を監視するというのに、Wi-Fi HaLowは非常に有用であると、実証の結果が出ています。1キロ飛ぶことはとても大きいわけです。「1キロ離れても、ちゃんと画像が届く」と喜ばれていました。

––いろいろな取り組みが進んでいますね。

菱田 北陸は「課題先進国」といわれています。人がいないとか、高齢化とか、課題がいっぱいある訳です。

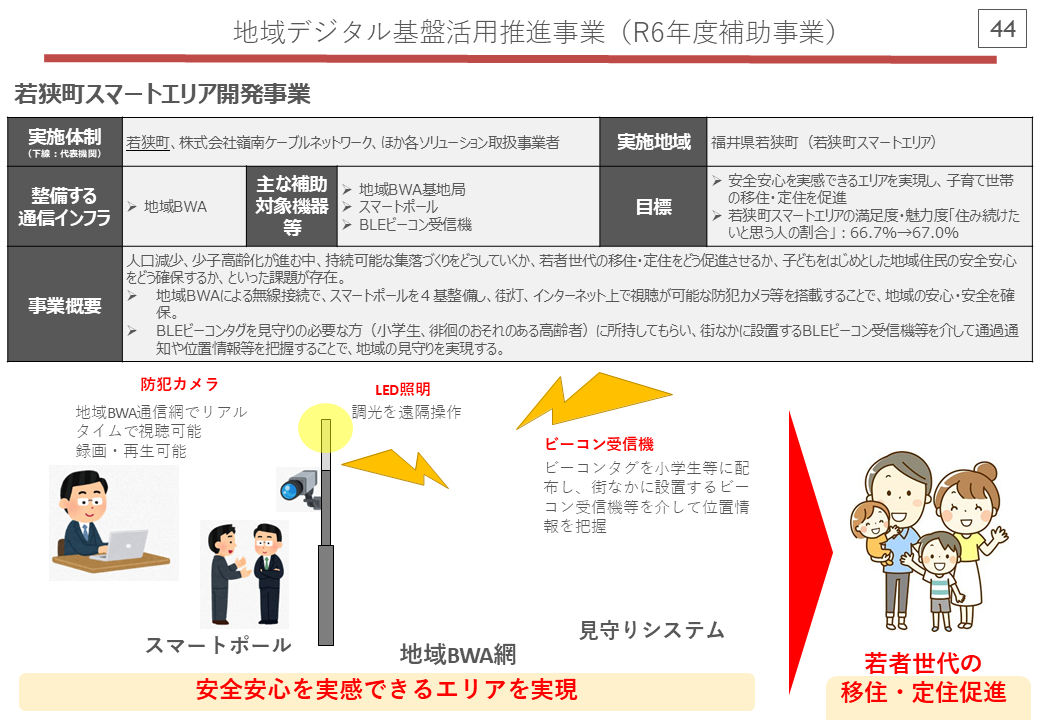

福井県の若狭町では、今年度の補助事業を活用して、お年寄りとか子供を対象とした見守りサービスを始めようとしています。地域BWAを使ったスマートポールを立てて、お年寄りや子供達にタグのようなものを持たせるわけです。それで、「今、誰か通ったよ」という記録が関係者に行くようにするといった見守りシステムで、年度内にできる予定です。

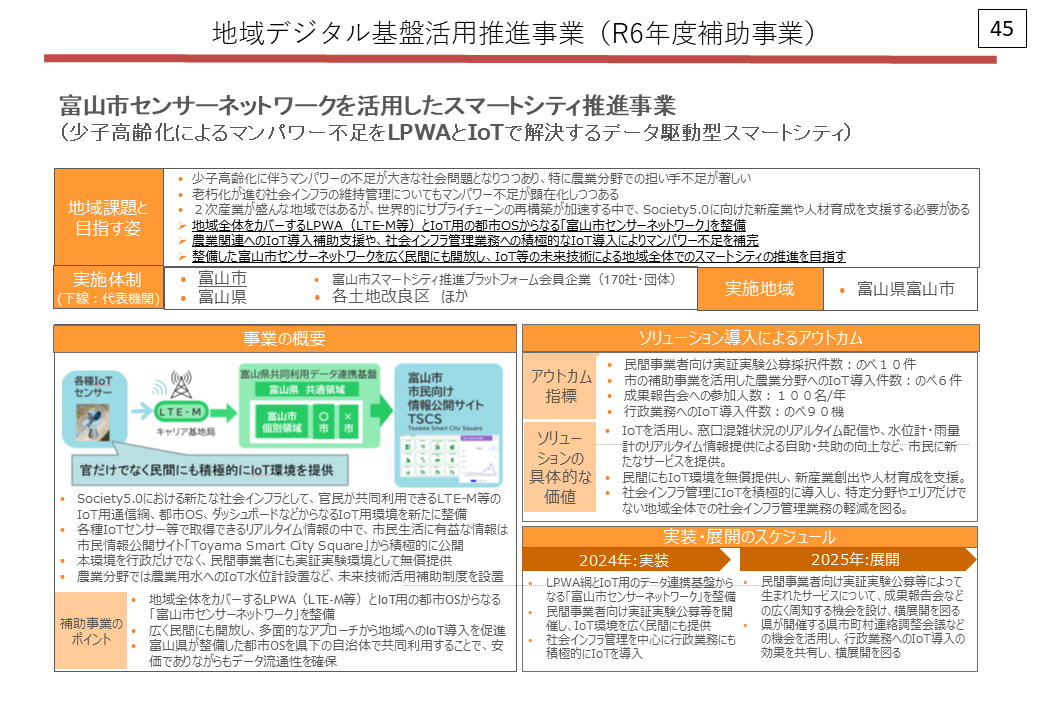

これは富山のインフラ監視です。河川とか道路をIoTでモニタリングするものです。補助事業で採択された富山市の事例で、まさに新しいインフラになっている、スマートシティ事業です。

スタートアップ事業の支援

菱田 スタートアップの育成も、これまで総務省があまり見てなかった領域ですけれども、北陸でもICTスタートアップを発掘・育成したいと思っています。結構スタートアップが頑張っているのです。左側の北川さんという方は、WOTAという会社を東京で創業した方で、今は金沢を拠点に活動されています。WOTAは、今回の震災災害で活躍したのでご存じの方もいるかもしれません。テントみたいなシャワーブースがありまして、電力があるところで、タンクに水をためておけばお湯が出るというものです。その使ったお湯が循環して綺麗になって何回も使える。最初に水を供給しておけば、みんなが交代で使ってもシャワーが浴びられるという、そういうものを作った方です。

今はAQUONIAという会社を創業されていて、これは水の再現、水質プリンターというものです。水のミネラルの水分、カリウムとかナトリウムとか、そういうものを分析して、いったん真水の状態に戻した後、プリンターで成分を入れることによって再現できるのだそうです。

真ん中のアルムは製造業のスタートアップです。AIによって部品の製造を効率的に行う、という会社です。ネジとかスパナとか、そういった金属部品の設計図を入れれば自動的に読み込んで、背景にある大きなマシンが自動で動いて、何でも部品を作るというものです。

右側は笑農和(えのわ)という、農業分野のスタートアップです。水田の水位を上げたり下げたり、といった水門の調整を、これまで人がしていたのを、自動的にIoTで設定すれば実現できるという、そういった技術をお持ちの富山県のスタートアップです。

総務省の事業で、地域のスタートアップの海外展開を支援するという施策があります。海外の展示会とか商談とかするお金を補助するというメニューがあり、北陸から世界へ出ている例もあるのです。水質プリンターのAQUONIAは北米に出ています。

先ほどの部品を作るアルムは東南アジアです。北陸の地域課題としては、製造業の工場の設備の老朽化であったり、人手不足、高齢化といったものがありますが、AIによって生産を効率化させるといった技術があれば、人手不足の中でも生産が続けられるといった課題解決にもつながると思います。

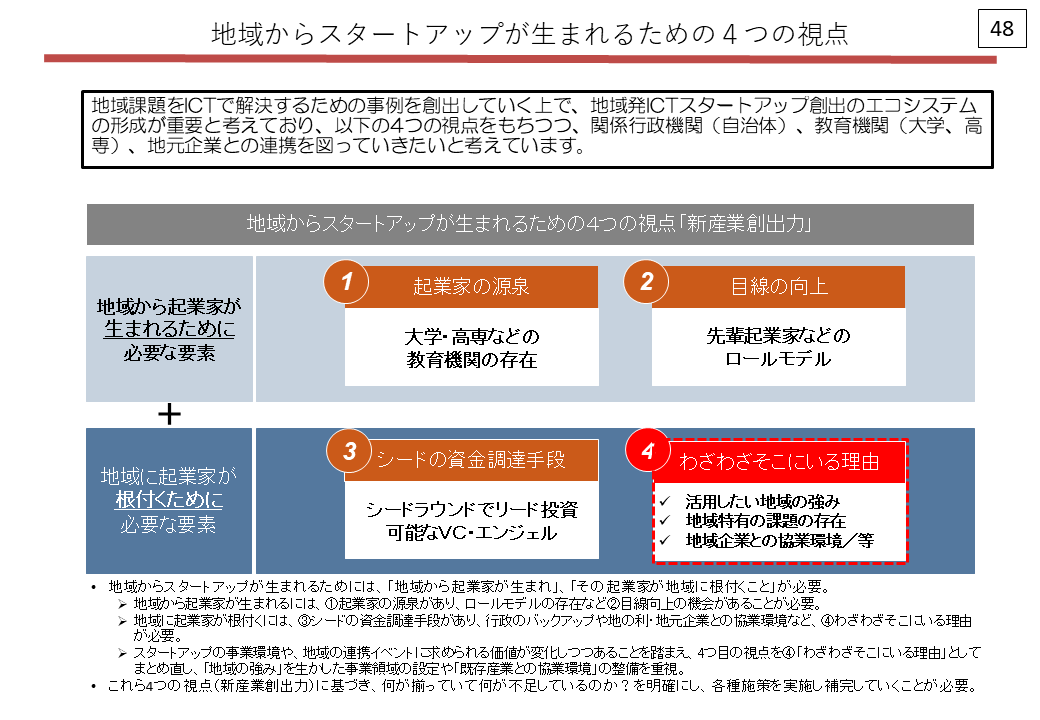

北陸地域から、スタートアップが生まれ、育っていくことで、地域課題を解決していく事例が増えればと考えています。北陸地域にはすぐれた大学や高専も多く、人材という意味では地域にスタートアップの芽はいっぱいあると思います。ただ、多くは東京に行ってしまうように思います。金沢のみならず何とか北陸でスタートアップが生まれて地元で活躍するには、一番大事な要素は④の「そこにいる理由」、つまりそこに仕事があるかどうかです。

① のように、そもそも起業家となりうる人材ががいるかとか、②のように、起業するという道もあるんだというお手本の人がいるととか、③のようにお金を出してくれる人が地元にいるとか、そういった要素も大事かもしれませんけど、一番大事なのは④です。④がないから東京に行ってしまうわけです。なので、課題先進国といわれている北陸で、特に震災復興という意味からいろいろな課題があると思うので、「そこにいる理由」をつくって応援していきたいと思うわけです。

––地域で育てていく取り組みが重要ですね。

菱田 それには、課題があって、「ICTでこうやっていこう」という知識が必要なわけですよね。そこで、「北陸のICT教育」を活性化する取り組みも進めています。

例えば「金沢IT部活」があります。これは金沢市内の旧野町小学校を使って、空いている校舎を使って、金沢市が学生向けに放課後のIT部活の場をつくっているんです。PFUを始め、地元の企業の方がボランティアで来ていただいて、彼らが自由にプログラミングや物をつくったりするのをサポートするという環境をつくってあげています。

あとは、スタートアップを支援するという意味だと、北陸ではJAIST(北陸先端科学技術大学院大学)と金沢大学といった教育機関が最近スタートアップの支援を本格化しています。JAISTは今年からTech Startup HOKURIKU、略して「TeSH」というものを始めました。これは北陸の大学・高専とも連携して、見込みのある学生をスカウトしまして、金融機関と自治体に声を掛けて、彼らのプレゼンを見てもらうわけです。いいなと思ったら出資してもらうという、そういった仕組みをつくっています。第1回のTeSHのデモデーに参加しましたが、なかなかいい感じの人がいました。

—-北陸先端大とか金沢大とか高専もありますから、人材は居るはずですね。

菱田 人材は豊富だと思います。あとは、地元で応援するためには、地元で最初の投資をしてあげるファンドが必要です。その点、金沢大学は、大学発のスタートアップを支援するファンドとして、「ビジョンインキュベイト」というVCを設立しました。これは金沢大学が自ら出資し、地元の北陸銀行とか北國銀行とかに声をかけてつくったファンド、VCです。ライフサイエンス系・バイオテック系をはじめとしたの大学発のスタートアップの話を聞いて投資をする、そういったものはこれまで金沢になかったので、これから北陸でもスタートアップが育っていくきっかけになるのではないかと期待しています。

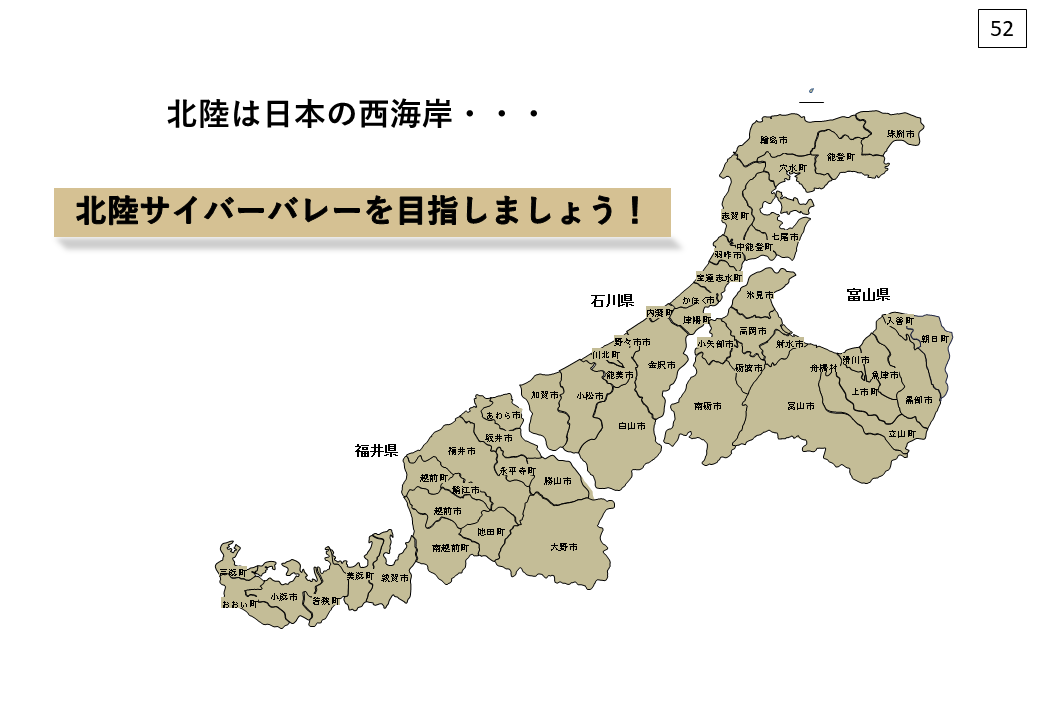

北陸はよく見たら日本の西海岸なんですね。カリフォルニアに見えてくる。私は北陸を「サイバー・バレー」にして、スタートアップがここに集まって諸課題、水の問題だったり人口減少の問題だったりに取り組んで、「課題先進国」から「課題解決先進国」に、「こうやってICTで解決できるんだよ」という事例をいっぱいつくられるようなものにしたい。それを北陸サイバー・バレーと言いたい。そういうことを目指して頑張っていきたいと思っています。

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら