毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

技術情報

5GHz帯無線LANの上空利用に係る技術条件の検討について

技術・調査委員会 大濱 裕史

近年ロボットやドローン等の技術高度化と普及により、それらを活用したサービスやビジネスの創出、展開が期待されており、必然的に通信機能の実装、無線の利用が不可欠となっています。

総務省の諮問機関である情報通信審議会の情報通信分科会、陸上無線通信委員会において、5GHz帯無線LANの上空利用に関する技術的条件の調査検討結果について2024年12月5日開催の委員会において報告されました 。

本報告は無線LANの上空利用の拡大にむけて、その道筋と課題を明確にしたものとなっており、今後制度整備にむけて検討がすすむものと想定されます。

無線LANの屋外利用について(現行ルールのおさらい)

無線LANアクセスポイント(注)を屋外で利用する場合、選択できる周波数は2.4GHz帯と5.6GHz帯(要DFS機能)に限られます。現行のルールでは2.4GHz帯を除いて5GHz帯無線LANとして上空で利用できるものはありません。

注:中継器、Wi-Fiを利用するモバイルルータを含みます。特に携帯するモバイルルータの屋外のご利用には十分に注意する必要があります。

報告書のP17より、5GHz帯の屋外利用の可否の一覧を引用して掲載します。

国内の5GHz帯無線LANの角周波数帯における屋外-上空利用の可否

参照:P17表2-5-1 情報通信審議会 情報通信技術分科会陸上無線通信委員会 報告(案)

令和6年10月24日陸上無線通信委員会資料

表中の「小電力データ通信システム」が、私たちが日常で利用する無線LANやBluetoothの総称のことで、開設にあたり免許が不要な無線局として利用が許可された無線設備ですが、上記の表のとおり使用する周波数と場所については制限があります。

また5.2GHz帯について「条件付き可」としていますが、屋外で5.2GHz帯を利用するには、事前に登録局として手続きが必要となります。そのうえで登録状の交付を受けるまでは屋外での利用はできません。「5GHz帯高出力データ通信システム」とは、屋外で無線LANを使用するために登録局として申請する際の無線局の種別を示しており、屋外用の「5.2GHz帯高出力データ通信システム」の認証を取得した適合表示機器が必要となりますが、該当機器を購入してすぐに利用できるわけではなく、繰り返しですが登録局として利用の許可を受けなければ屋外で利用することはできません。さらに機器の取り扱いについても無線従事者免許をうけた有資格者が機器の操作(電源投入も含む)を行う必要があります。

この表が示すとおり、安全に設計されている工事認証表示のある無線機器は日常安心して利用できるよう配慮されていますが、利用する場所によっては他の無線システム(注)への影響しないようルールを確認して使用する必要があります。

注:「他の無線システム」とは気象レーダー、固定衛星、地球探査衛星などをさします。

屋外利用の拡大について(検討中の共用条件、技術的条件の概要)

上述のとおり、屋外利用については他の無線システムへの影響を与えないように慎重に議論がおこなわれており、また一方で5GHz帯無線LANの上空利用は安全な運用のため、通信遮断の要因となるDFS機能を要求されない5.2GHz帯に絞り込んで検討が進んでいます。

安定的な通信に必要となる受信電力の下限を-70dBmとしたとき、出力と距離による電力低下の関係から無線設備の出力の上限をEIRPで200mWと仮に設定して議論をすすめています。あくまでも理論的なエリアカバーですが、200m程度まで利用が可能となるため、橋梁等にインフラ点検や空撮による映像作成、農薬散布などのユースケースでの活用を期待して、今後検討がすすめられると報告されています。

出力別に距離を経て減衰した受信電力のグラフを報告書P19より引用し掲載します。

上空利用時の受信電力の距離の相関

参照:P19 図3-1-2 情報通信審議会 情報通信技術分科会陸上無線通信委員会 報告(案)

令和6年10月24日陸上無線通信委員会資料

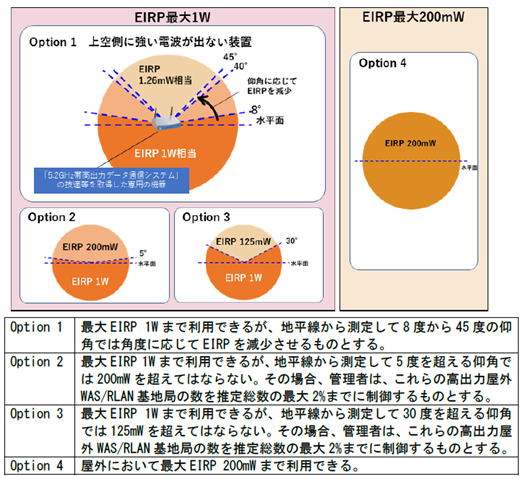

また、このEIRP200mWにはもう一つの意味があります。それは屋外利用の国際的な基準とされている決議229(WRC-19改定)が提言するOption4で示されている値となっています。報告書P18の屋外利用条件の図を引用し掲載します。

決議229(WRCー19改定)における5.2GHz帯の屋外利用条件

参照:P18 図3-1-1 情報通信審議会 情報通信技術分科会陸上無線通信委員会 報告(案)

令和6年10月24日陸上無線通信委員会資料

現行のルールは図中左上のOption1を参照しています。5.2GHz帯屋外利用の場合、上空にむけての電波の出力には注意が必要でOption1の「仰角制限」を遵守する必要があります。一方で、現在進められている上空の利用では、ドローンの操縦者の姿勢によりアンテナの方向がかわり、電波の発射角度を一定に保つことは容易ではありません。したがって制度整備にあたり厳密に角度が規定されたルールを遵守することが困難のため、Option4と併用する案が報告されています。そしてその値がEIRP200mWとなっています。

このOption1とOption4の併用案を遵守しても無線機の数が膨大になれば上空の衛星への影響が懸念されています。検討の結果、登録局として上限台数(135万台)を超えないように管理することで、移動衛星業務(MSSフィーダリンク)との共用が可能であることが確認されました。

そのため屋外で利用する無線機の台数を正確に把握する必要があり上空利用についても「登録局」として登録をうけてから運用を開始するルールとなる見込みです。

以下に報告書よりユースケースと登録制度の対象範囲の図を引用し掲載します。

上空利用する登録局の種別は「5GHz帯高出力データ通信システム」とすることを想定して検討がすすめられる予定となっています。

想定されるユースケースと登録局制度の対象範囲

参照:P28 図 5-1-1 情報通信審議会 情報通信技術分科会陸上無線通信委員会 報告(案)

令和6年10月24日陸上無線通信委員会資料

上空利用の技術的な一般条件についても5.2GHz帯小電力システムと同様の条件で規定される見込みです。以下に周波数チャネル配置を報告書より引用させていただきます。

詳細な一般条件等は 報告書の原本をご参照ください。

5.2GHz帯無線LANの上空利用に係る周波数チャネル配置図

参照:P29 図 5-2-1 情報通信審議会 情報通信技術分科会陸上無線通信委員会 報告(案)

令和6年10月24日陸上無線通信委員会資料

最後に

今後の検討課題として、以下の点が挙げられています。

1. IEEE等の国際標準化機関の動向に注視するとともに、新たな利用ニーズや技術方式の高度化に迅速に対応するため、必要に応じて無線LANの技術的条件を見直すことが適当とされています。

2. 5.2GHz帯周波数の電波を使用する移動衛星通信システムとの共用条件に影響を及ぼす事象が生じる場合又は生じるおそれがある場合には、必要に応じて当該共用条件等の見直しを図ることが適当とされています。

3. 5.3GHz帯及び5.6GHz帯については引き続きDFS機能の具備が必須であり、既存システムからの信号検出により通信遮断が発生する可能性があるため、上空運用において安全面等に支障が懸念されます。今後、DFSの高度化等により当該懸念が解消される可能性がある場合には、当該帯域の上空利用について改めて検討することが適当とされています。

屋外の利用については6GHzのSPモード、AFCシステムの検討がはじまっています。また上空利用については、携帯電話の制度整備がすすんでおり、事業者よりサービスが開始されています。ドローンなどの技術革新やビジネス創出、空の産業革命にむけて期待が高まります。なお、本稿でご紹介した報告書は冒頭に記載したとおり、制度化に向けた調査報告の段階ですので、未だ制度改定には至ってはおりません。屋外では現行ルールを遵守してご利用をお願いします 。

参照資料

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000167.html

「5GHz帯無線LANの上空利用に係る技術的条件」-情報通信審議会からの一部答申-

以上

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら