毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

インタビュー

東日本電信電話株式会社

ビジネス開発本部 無線&IoTビジネス部長 渡辺 憲一 氏

無線ビジネスは新たな発展期に入った!

「先端技術+泥臭い仕事」で地域DXを推進

NTT東日本は、地域の「SOCIAL INNOVATION」パートナーとして、地域のデジタル基盤を支える様々なソリューションを展開していますが、特に無線とその周辺技術AI、IoT、ロボティックスの分野においては、新たな取り組みを次々と展開しています。ビジネス開発本部の渡辺憲一無線&IoTビジネス部長に、NTT東日本の無線ビジネスの方向性と2025年度の事業戦略についてお聞きしました。

「プライベートワイヤレスネットワーク」にフォーカス

渡辺 24年度は今ちょうど期末ですが、連結営業利益なども含めて企業目標をクリアできる見込です。電話の減収傾向は続いているので、25年度は企業として大きく成長していくためにいろいろな取り組みを加速していかなければと思っています。地域に寄り添って地域の活性化のために進める取り組みをビジネスとしても成り立たせていきたいと思っています。来期以降の成長のためにも領域をさらに広げていかなければいけないと思っています。

--ビジネス開発本部のなかで無線&IoTビジネス部の取り組みの方向を教えてください。

渡辺 NTT東日本はいわゆるシステムインテグレーション特に自治体向けのシステムインテグレーションの領域と、ビジネス開発本部がもともと担当しているネットワーク提供に加えてセキュリティ等の付加価値サービスを提供する領域が、事業のコアとなっています。

ビジネス開発本部は、地域の『SOCIAL INNOVATION』パートナーとして、地域のデジタル基盤を支える様々なソリューションを展開するというミッションで、企画・開発、クラウド&ネットワーク、CX/セキュリティ・サポート・SaaSビジネス、農業やeスポーツなどの新規事業という陣形で事業を進めており、そのなかに無線の領域があります。

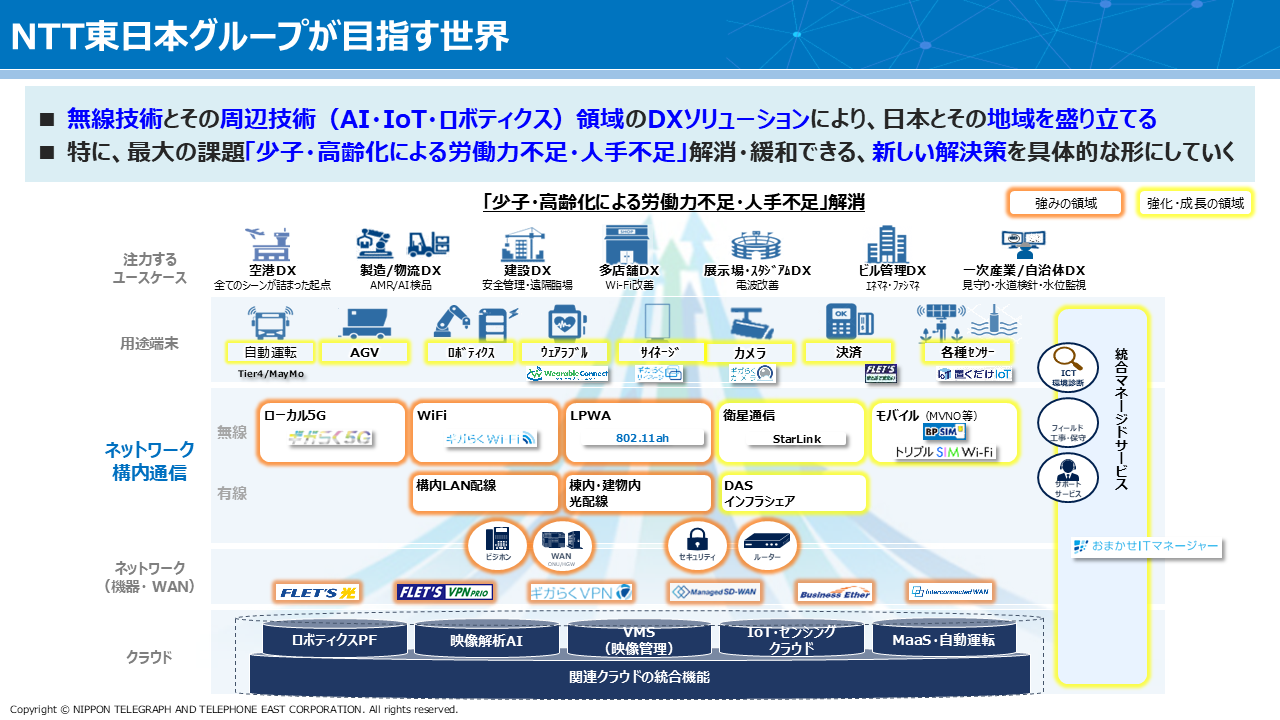

この図にありますように、無線技術とその周辺技術は、DXソリューションにとってまたそれによって地域を盛り立てていくという点でとても重要になっていると思っています。

一番肝になるのは「ギガらくWi-Fi」で、これを粘り強く育ててきたのですが、ワイヤレスのニーズが高まる中で、電波は使えば使うほどリソースとしての有限性が出てくると思っていて、ニーズが増えれば増えるほど、Wi-Fiやキャリアのモバイルだけでは対応しきれない状況になっています。

そこで、無線の種類を増やしていくことを進め、同時に無線との連携性が強いカメラとかセンサーなど組み合わせて使うIoTソリューションの機会が多くなりますので、そうしたニーズの多様化に沿ってソリューションの深堀を進めています。

また、人手不足が顕在化してきているので、自動運転とかロボティクスとか動きのあるロボットの世界を無線を使うことによって労働力不足という日本の最大の課題に対応していくということを強力に進めていきたいと思っています。

これが、NTT東日本のワイヤレス周辺の現在の取り組みの中心となります。

--キャリアのモバイルだけではニーズに対応できないわけですが、ワイヤレスの領域も広がり多様化していますね。

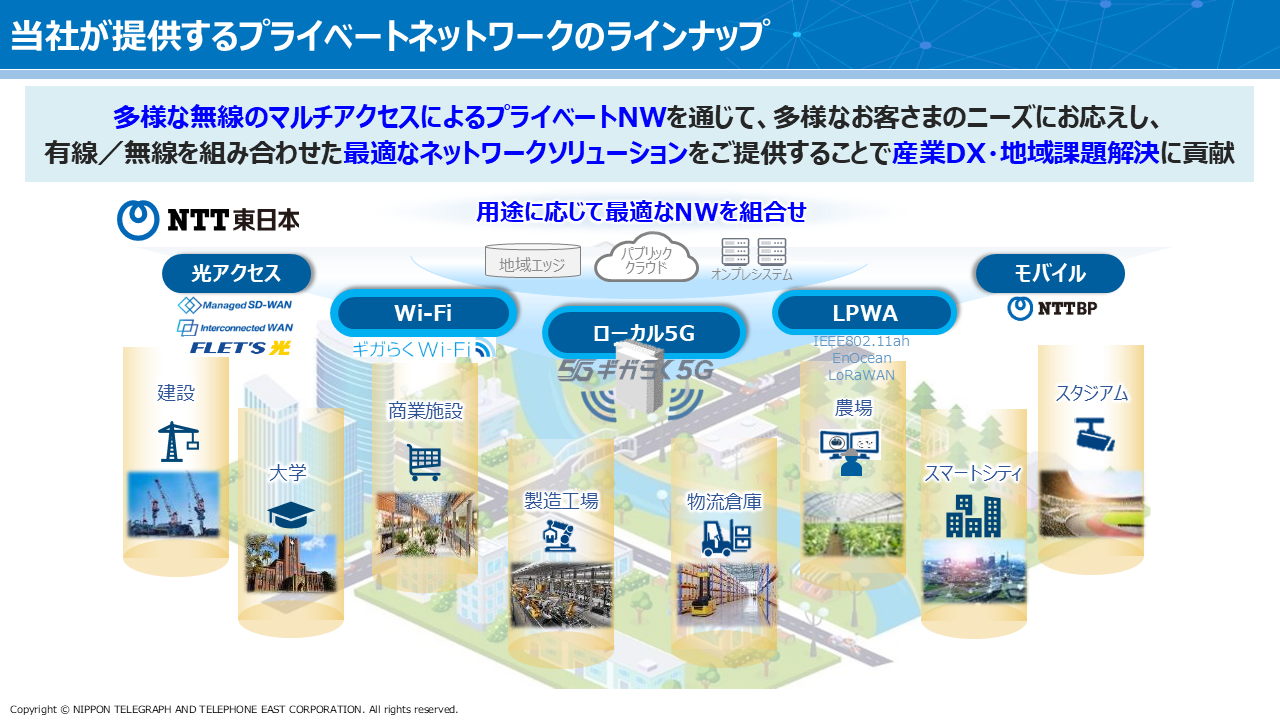

渡辺 ワイヤレスは広がり、用途も多様化しており、3つ領域に分けています。まずWi-Fi、そしてLPWA・IoT、センシングIoT、それから潤沢な帯域を使ったローカル5Gとそのソリューション、この3本を柱に据えて取り組んでいます。

Wi-Fi市場に新たな拡大の機会

--まずWi-Fi事業ですね。

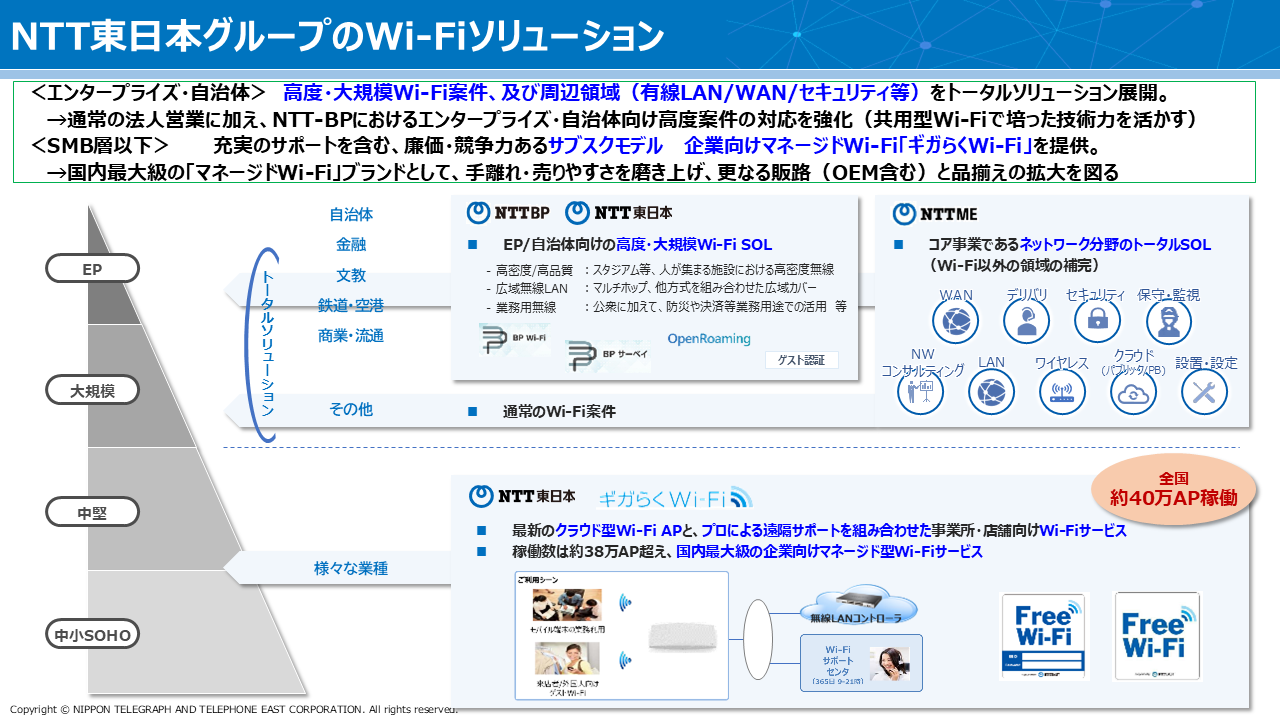

渡辺 法人企業のWi-Fi導入率は85%なのでこれからアクセスポイントの数が劇的に伸びるというのは難しいかもしれませんが、ビジネスチャット、WebexやTeamsなどを使っている割合は大企業だと8割ぐらいで、映像でコミュニケーションをするオフィスをWi-Fiが支えているという状況にあります。

コロナ禍でオフィスのWi-Fiも減ったわけですが、コロナが明けたことでオフィスに人が戻ってきています。映像でのリアルタイムコミュニケーションが普通になり、ビジネスチャットが主流になるなかで、オフィスの中のWi-Fiの品質に関するご相談はすごく増えています。NTT東日本とNTTブロードバンドプラットフォーム(以下、NTTBP)としても、ここはビジネスチャンスと思っています。

また、Wi-Fi 7の標準化が済み25年度は主要ベンダーがWi-Fi 7のアクセスポイントの機器提供を始めラインナップが揃ってくるのがこの1~2年になると思っています。この動きに対応していくことを考えています。

公衆Wi-FiはNTTBPが長年、取り組んでいますが、コロナがあって利用者は減ったのですが、今、もの凄い勢いでインバウンドが戻ってきているので、実は使う人はそんなに減っていなくて、むしろ外国人利用者がまだ伸びると思うのでまだまだ必要な手段だと思っています。

NTT東日本のWi-Fiとしては、まず中堅中小企業向けに「ギガらくWi-Fi」を出していて、これが全国で約40万アクセスポイントも稼働しています。企業向けのマネージド型Wi-Fiサービスでは国内最大のお客様にお使いいただいているサービスになります。レストランとかでステッカーを見かけることが多くなってきているのではないかと思います。お客策対応とサポートの質をさらに上げましたので、今はSIerなど他社にも販売を委託しています。

「ギガらくWi-Fi」とは見えなくて、OEM提供先企業のブランドでやっているのも多くなっています。自社がソリューションを提供する時にWi-Fiを組み込みたいと思うSIは是非弊社にお声がけをいただければと思っています。

「ギガらくWi-Fi」のシステムも多様な会社の機器を取り込んで品揃えの拡大を図っていきたいと思っており、さらに伸ばせる領域と考えています。

--Wi-Fi分野では先行した取り組みの成果が出ているのですね。

渡辺 そうですね。例えばNTTBPが一番強いのは高密度Wi-Fiというアクセスポイントを狭い間隔で打っていく技術で、日本でも有数のWi-Fiのアクセスポイントの取り扱いの実績がありますので、その辺の経験値を今度は大企業に生かしていく形でやっていきたいと思っています。大企業のオフィスはWi-Fiが混んできて「つながりにくい」とか、「調べてほしい」というような声が増えていますからね。

また、Wi-Fiにプラスしてもう少し幅広にセキュリティとかネットワークとか全体を見渡すエンジニアリングが必要なので、そこはNTT-MEがNTT東日本グループにありますのでうまく組み合わせながらビジネスを大企業向けにも広げていきたいと思っています。

大きな可能性を持つ LPWA・IoT分野

--次にLPWA・IoT、センシングIoT ですね。

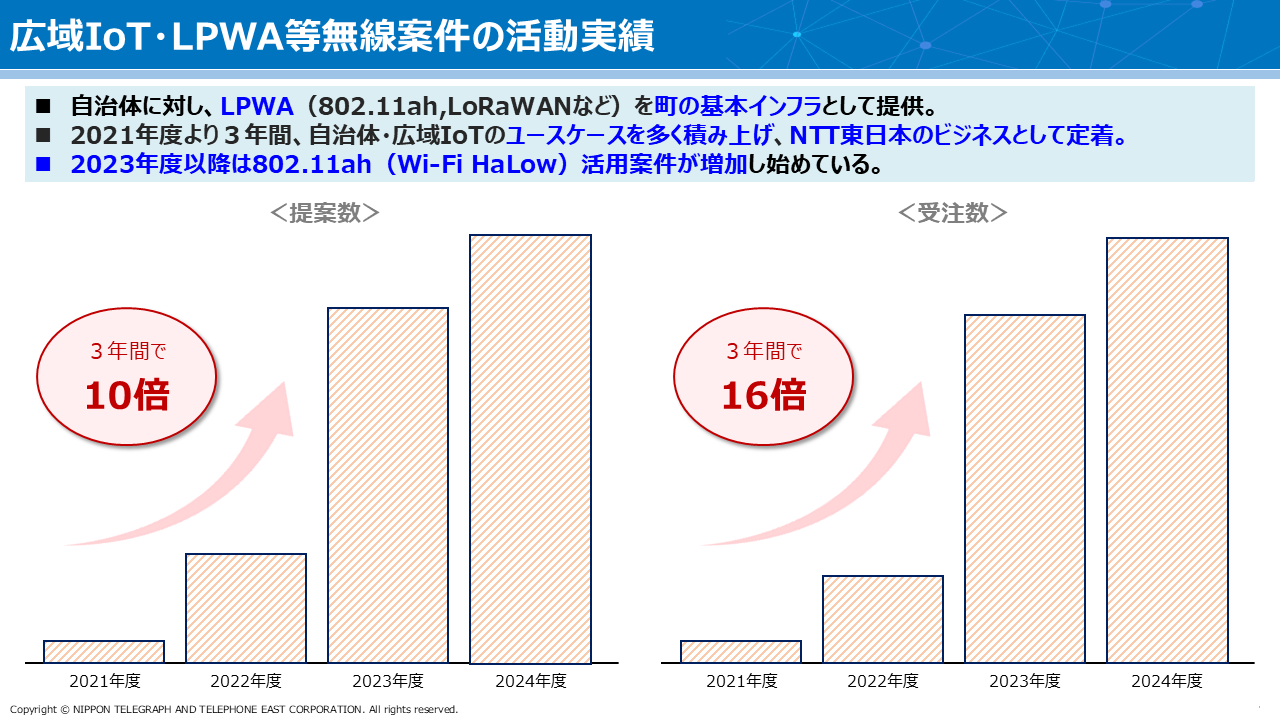

渡辺 地域課題の解決のために取り組んでニーズが見えてきたのは、LPWAとかIoTのセンシングのネットワークです。自治体向けも産業向けも伸びていますし、11ahは思った以上に使いどころがあると思っています。LPWAはLoRa WANやEnOceanも扱っていますが、IPプロトコルでWi-Fi並みに飛ばして使いやすいという意味で、11ahは非常に出番があると思っています。いろいろなPoCをやりながら、それを「型紙」にしていく活動に今、力を入れてやっています。NTT-MEは、全国に通信エンジニアリングの機能を提供できますので、こういう型紙を全国に展開するようなチャレンジをしています。

市場自体は、LPWAはまだまだ伸びると思っていて、数年で1,000億円近い市場になると思っていますし、デバイスの出荷も着実に増えていくと思っています。

LPWAは規格が多いですが、Wi-Fi HaLow(11ah)は伸び率が高いと手応えを感じていて、この構築ノウハウはNTT東日本の差別化要素にしていきたいと思っています。台湾メーカーとも幅広く機会をいただき、日本のマーケットに必要な11ahの対応機器を作っていただいています。それを使った様々なビジネスも始めています。

2019年にローカル5Gを始めたときには「端末がなかなか出てこない」と悩んだ時もありましたが、11ahは一昨年から本格的にやり始めて、端末で悩むことはそんなにない。台湾メーカーが様々な機器を揃えていただいていると思っています。

--どういう用途が多いのでしょうか。

渡辺 この2年半ぐらいですが、我々は自治体との接点が多いので、自治体そして関連産業向けも含めて、LPWAを町の基本インフラとして使うようなご相談が増えています。この分野はビジネスとして大事にしていきたいと思っています。

用途としては、例えば河川監視とか住民見守りとか、産業向けだと施設マネジメントとかビルの縦系の通信とか、こういうところに11ah、LPWAを使えるという事例が結構出てきています。

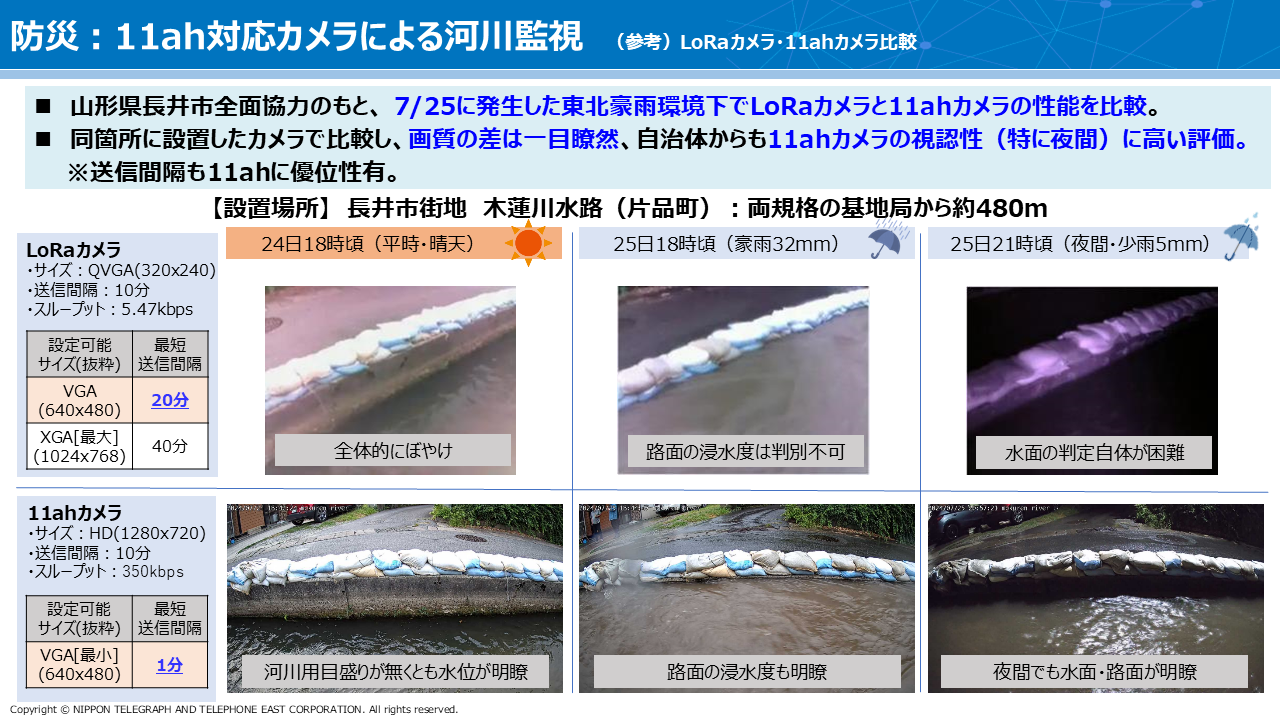

これは長井市の11ahのカメラの事例です。以前はLoRa WANのカメラでスループットが5.5kbps、VGAの画質で20分ぐらいかけて送っていました。道も少しぼけています。夜だと水面もよく分からない。

市役所は「河川が氾濫して隣の道が本当に歩ける状態にあるのか」を一番知りたい。これを11ahに差し替えました。350 kbpsのスループットなのでHD画質で1分間隔で良い映像が送れるようになり、災害時の状況もリアルに分かるようになりました。約500mぐらいですが、700m、見通しが良ければ1km飛ぶので、「夜間の状況もカメラではっきり分かる」と、ご評価いただいています。

新分野を11ahで開拓

--飛距離とスループットの効果ですね。

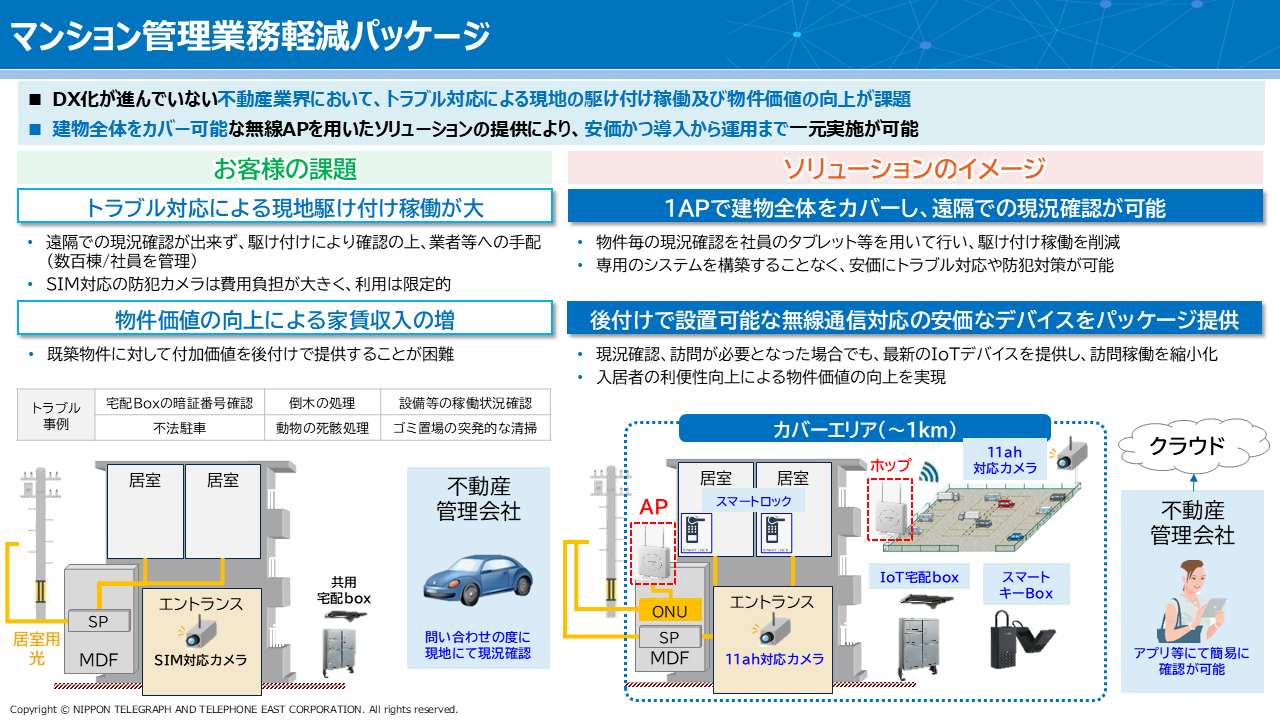

渡辺 今注力しているのは、マンション向けに11ahの技術を使えないかという取り組みです。Wi-Fiは30mか40mをカバレッジする規格なので、建物が大きいマンション全体をIoTのカバレッジにするには難しいです。

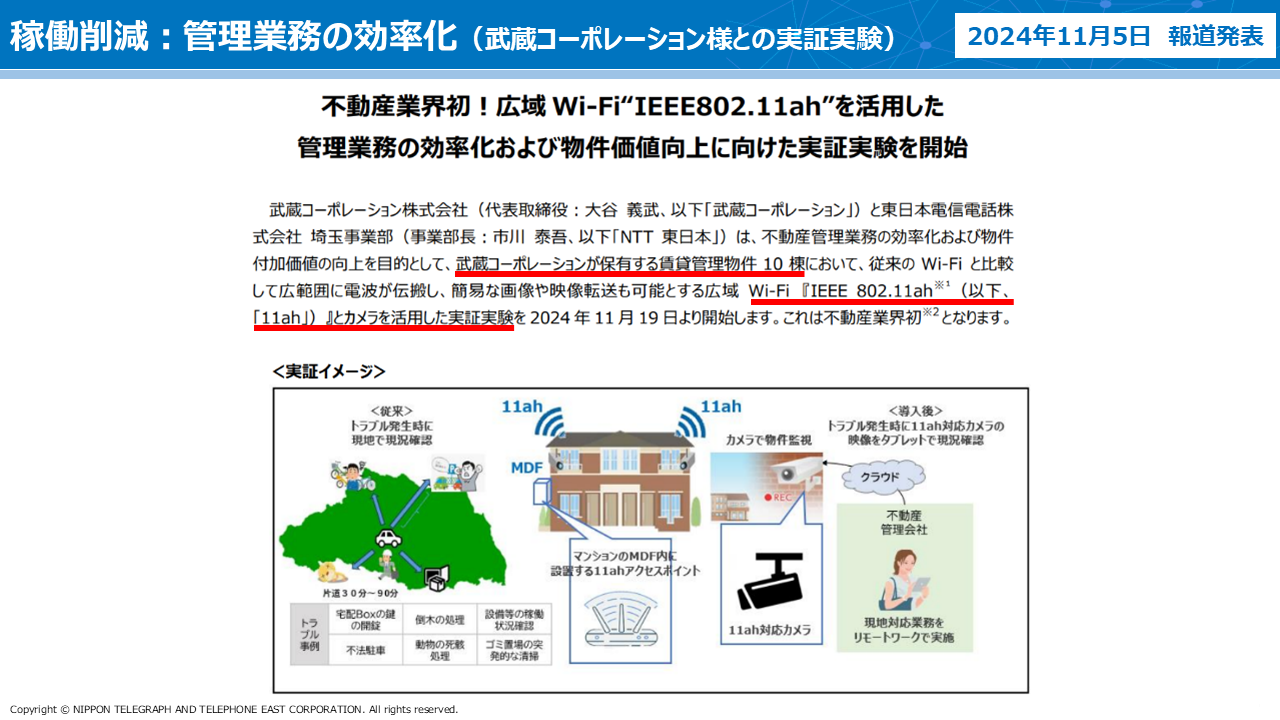

武蔵コーポレーション様は埼玉エリアで一番大きい管理会社ですが、賃貸管理物件に11ahでカバーしカメラを付けてマンションの様子を映像で把握しています。管理会社は、だいたい県に1つ事務所があって社員一人で複数の賃貸物件を管理しているわけで、何かトラブルが発生したら現地に現況確認に行かなければいけないのです。それが一日のかなりを占めてしまうので、マンション建物の様子を映像で見れば分かる状況になっていると、業務稼働の負担が軽減されるということで、取り組みを一緒にやらせていただいています。

エントランスの映像、駐車場の不法駐車、ごみ箱チェック、宅配ボックス、すべて通信を使いますが、それぞれにSIMを挿してキャリアの通信料が従量制で発生しているところが結構あります。11ahのアクセスポイント1つ付けて全部をカバーできたら通信費も固定ですので、パッケージにしていきたいと思っています。

--マンションの付加価値提案になりますね。光回線と結び付けるとかも。

渡辺 そうですね。入居者に光回線を使っていただくのはもちろんですが、マンションは結構数があるので、この用途のために光回線を1本引いてほしいというのも我々としては思っています。光の下部に11ahの基地局を付けてIoTを実現する、それは間違いなくマンションとしても便利になり、付加価値が高まります。

--これは新しい分野開拓ですね。

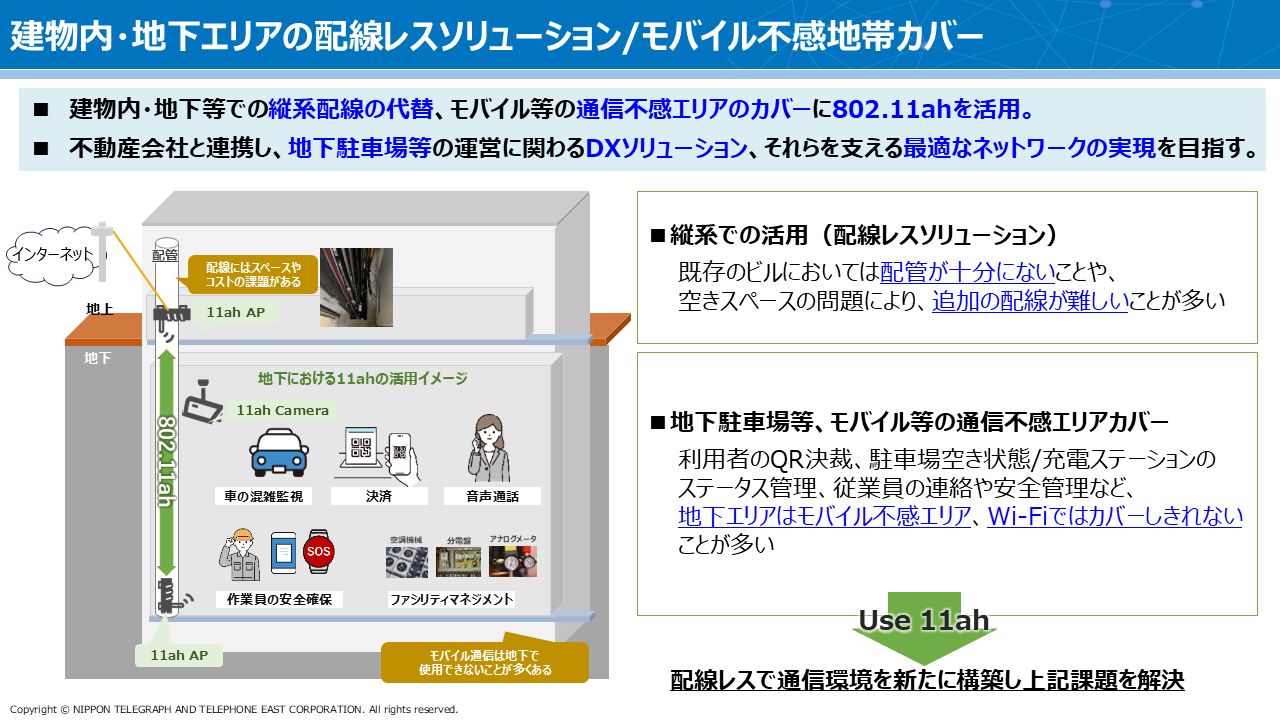

渡辺 そうです、次の図も新分野です。これはビルとか建物のIoTですが、大きいビルだと縦系の配管に線を引きたいのですが、配管もいっぱいとか、追加の配線が難しいとか、結構あります。空間は空いているので、縦に11ahの電波を延ばす。数百メートル飛びますので、ビルの上のほうとか下のほうまで十分届きます。

このフロアからもう1回11ahで吹いてもいいし、Wi-Fiに吹き替えてもいいです。地下の駐車場の混雑監視とか、QRコード決済に利用しています。あと空調機械とか分電盤のIoTとかですね。

地下の駐車場だとキャリアの電波も届かないので11ahは手ごろに使える手段でもあると見えてきたので、不動産会社とか駐車場会社に試しに使っていただいていますが、「いいよね」と評価をいただいています。

無線もいろいろな規格があって状況によって一長一短があります。いろいろニーズを聞いて、どういう使い方がベストなのかは、現場に行ってPoCをやってみないと分からないです。日本で一番そこをやっているのが我々なのかも知れません。

--現場に即した「泥くさい」仕事ですね。

渡辺 泥くさいですけど、我々は地域に密着したNTT東日本なので、あまり雲の上のことだけをやってもしょうがないので、実践の分野、現場の実務エリアに、電波を行き渡らせることに努めたいと思います。キャリアの電波だけではなくて、いろいろな電波を行き渡らせるということを愚直にやっていくつもりです。そういうところを通じてユースケースを見つけ出していく、そういうことをぜひやりたいと思っています。

製造業、建設業で評価の高いローカル5G

--次にローカル5Gですね。

渡辺 ローカル5Gは思ったよりも時間はかかっているのですが、確実に実証実験のフェーズは抜けてきていて、間違いなく大企業の実ニーズが増えていると実感しています。24年度はPoCではなく実運用のためのもの、あるいは本格導入をするためにまず最初のパイロット工場とか研究ラボ拠点に導入するというものになっています。商用でご提案するというマーケットになってきていると思っています。特に製造業と建設現場、この辺の実需が出てきていると思います。

製造業では、NTT e-City Laboに5Gを使ったスマートファクトリーの展示を作って、実機を動かしながらやっていますし、建設業では、大手企業で重機の遠隔操作とか、BIMデータとかCADデータの送信は、無線の上のアプリケーションをご自分たちで研究開発も含めてされていて、我々は無線のところだけをお手伝いすればソリューションが出来上がっているお客様が増えてきています。

この2業種が先進的なDXの採用に本気度が高くて、案件も出てきている印象です。

また、ローカル5Gの領域と3D・デジタルツインが非常に相性の良いシステムとして展開されていますので、その辺を組み合わせながら、無線と通信のレイヤからデジタルツインの世界に入っていく提案を増やそうと考えています。

マーケット自体は、25年度は200億・300億ぐらいで少しずつ増えていく。当初19年ぐらいに期待していたエリアの伸びのペースはゆっくりではあるのですが、着実に一定のマーケット規模にはなってきていると体感として思っています。

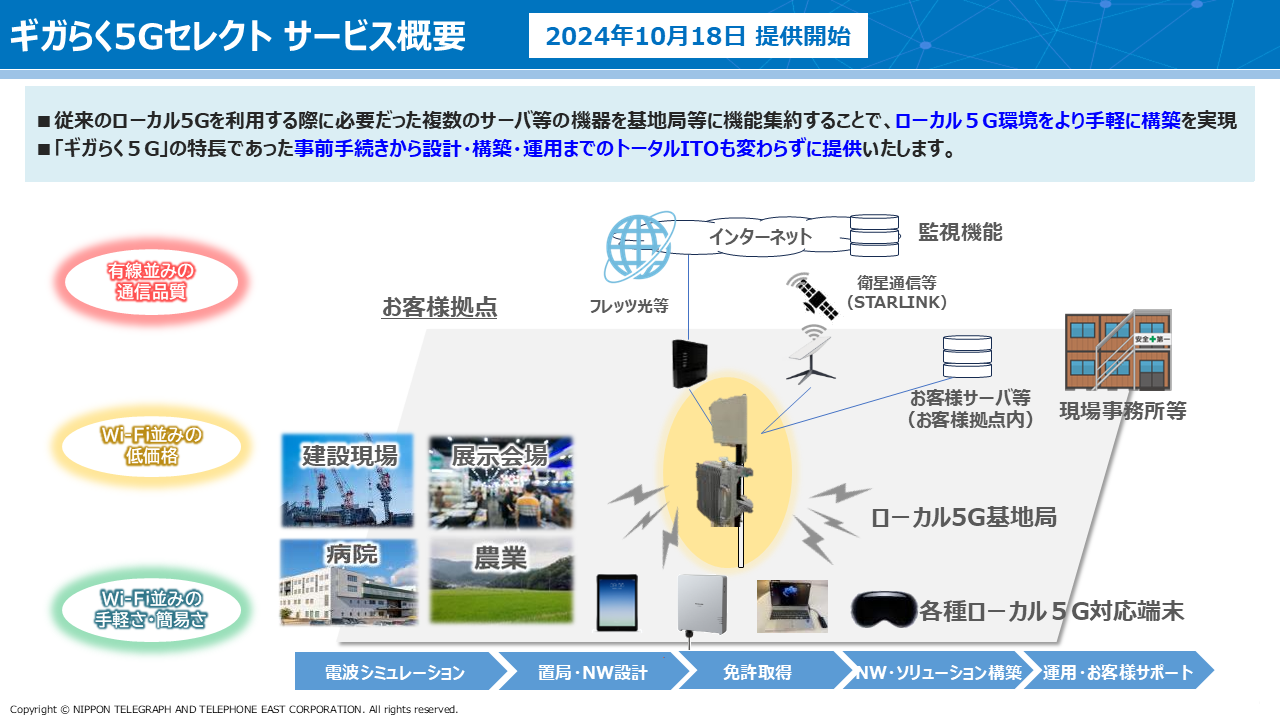

「ギガらく5G」を2年やってきて、昨年10月からは「ギガらく5G セレクト」を始めました。今までは1つの工場に19インチラックを提供していたのですが、建設現場の1カ所だけをカバーしたいという話が来ますので、必要な機能が全部入っているタイプの基地局も用意させていただきました。

例えば地方でダムを造っている、トンネルを掘っている、そこには光回線を引けないことがありますので、バックホールにStarlinkを使うこともできるようにしています。値段が3分の2ぐらいになっていますので、お求めやすくなると思います。「ギガらく5G」の売りである手続き免許から設計構築まで全部をセットにしてサポートしますという良さはそのままに、扱いやすいタイプのものを提供できるようにしています。

--ローカル5Gのバックホールをどうするかですね。

渡辺 実証のフェーズですけれど、トンネル工事の現場の建設機械を、コックピットからIOWNを使って遠隔操縦で動かすようなものもやり始めています。IOWNは遅延が少ないので、重機の操作のきめ細やかさもキープできるという、そういう話が出てきています。

IOWNを使わなくても現場の機械を遠隔操縦したいというニーズは非常にあります。現地でコックピットに人が乗って作業する、あるいはトンネル内の掘削工事をしている時、崩落が起きたら犠牲者が出ますけれども、遠隔でやっていると避けられますし、劣悪な環境を回避できますので、多くのお声をいただいています。

「ワイヤレス+エンジニアリング」に強み

--ローカル5Gといえば自動運転も有力視されています。

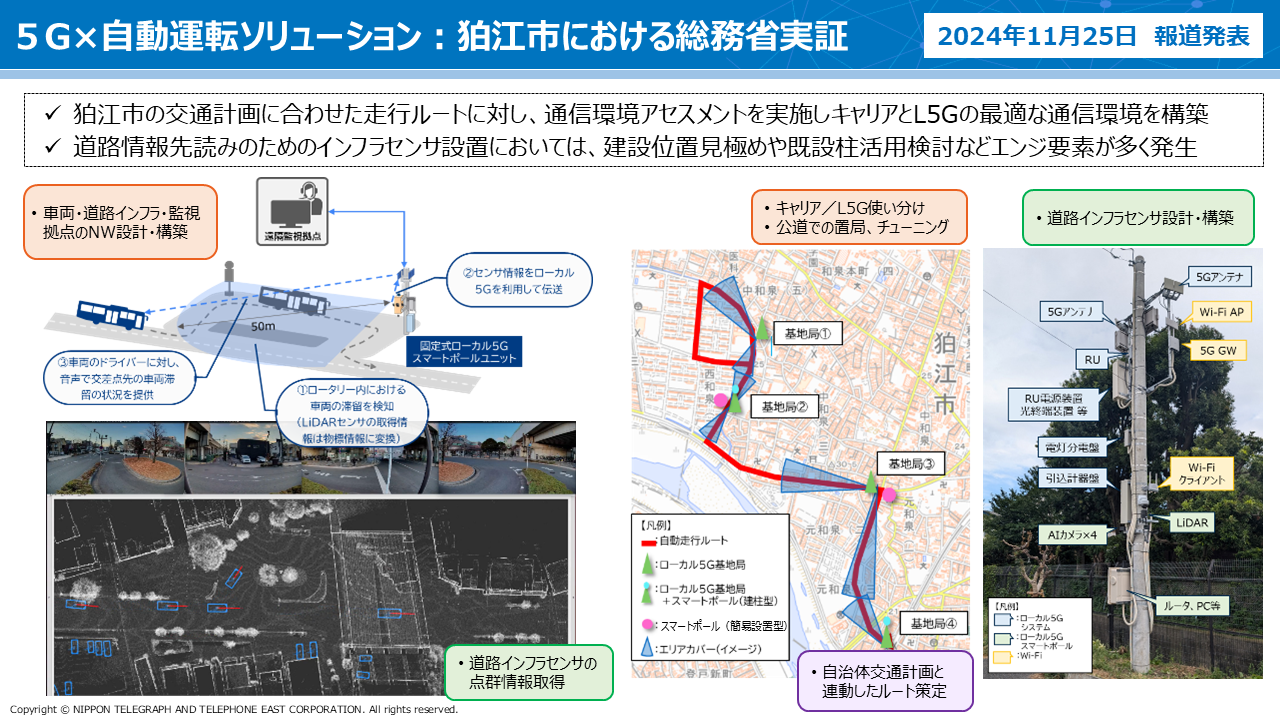

渡辺 NTT e-City Labo構内で自動運転をやっていますが、昨年から狛江市との実証でいよいよ公道に出てやらせていただいています。狛江市の多摩川住宅という団地から最寄りの小田急線の和泉多摩川駅まで走っています。沿道にローカル5G基地局を4局打ち、車両に付けた7台のカメラの映像をローカル5Gで遅滞なく飛ばすのです。

もう1つは、和泉多摩川駅前のスマートポールの設置です。駅前のロータリーは混んでいて車が何台か止まっていて、バスが入れない時があります。自動運転のバスが走ってきて、いざそこへ行こうと思ったら、他の車で埋まっていて入れませんとなります。自動運転車が中途半端な場所で止まると、行き交う車に邪魔になります。

そこで、ロータリーが埋まっていたら、邪魔にならない場所で待機するということを、車側から分かるようにするのです。ロータリーに「車がいます・いません」という情報をドライバーが見て分かるようにするということです。

ロータリーにおける車両の滞留を検知するため、スマートポールを建てて、LiDARデータで周囲の状況を把握します。これをやろうとすると、現地に設備を打って電波を行き渡らせるというエンジニアリングの要素が大事になります。

また、街道沿いにローカル5Gを打って遅滞なく監視できるようにするため、例えば樹木減衰の影響がどのくらいあるのか、正確に把握しなければいけない。そういう現地のエンジニアリングの要素は、NTT東日本とか西日本のようにエリアの通信環境を技術者が現地に行って把握し構築できるリソースがあるというのはとても武器になると思っています。

地方の自動運転バスなどの運行でも、こういうDXインフラを作る力が我々の武器になるだろうと思っています。

--それはまさにNTT東日本の強みですね。

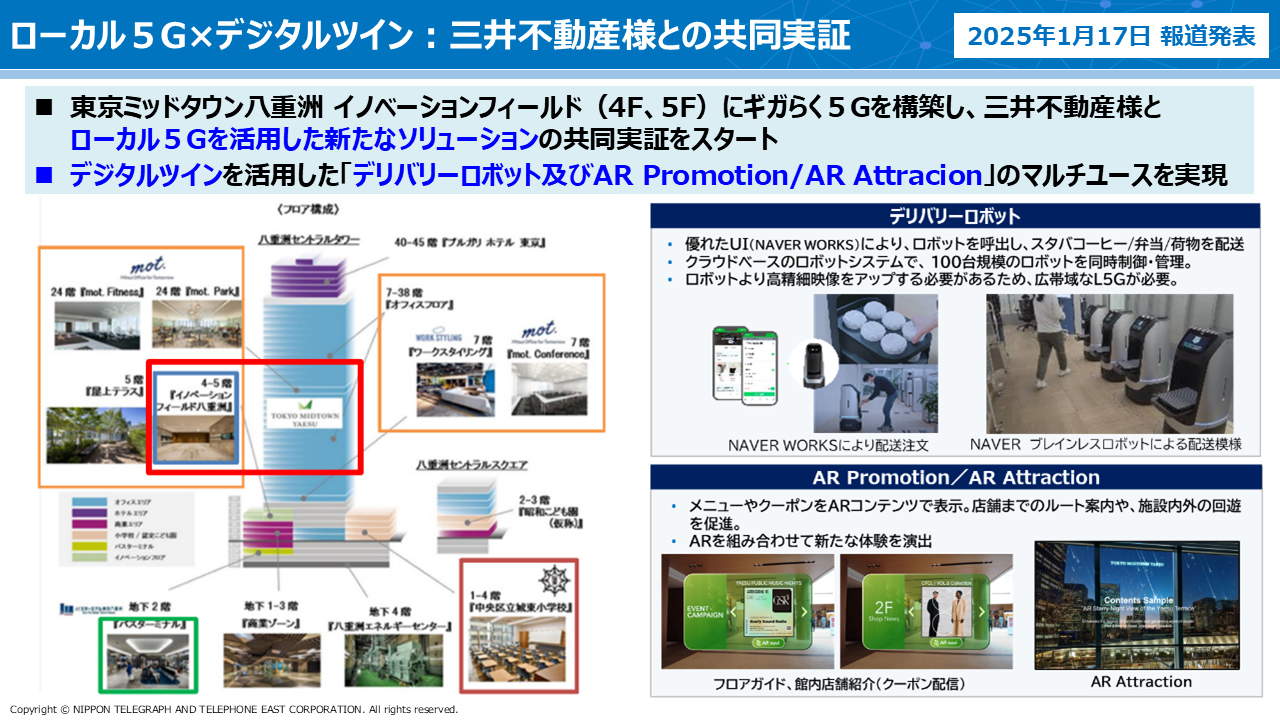

渡辺 それと、デジタルツインですが、今、三井不動産様のミッドタウン八重洲の4階・5階に「ギガらく5G」を打って進めています。

ここでは、ローカル5Gを使って「ブレインレス」のロボットを動かしています。ブレインレスというのは、自動運転の車両とかロボットにNVIDIAの高価なボードが入って3D LiDARで位置情報を押さえながら動く仕組みですが、それだと単価が上がってしまうので、ブレインをロボットの中に持たずにクラウドに上げていくようにするものです。それには、現地で取ったLiDARの情報をクラウドに上げて位置情報を把握するということをやらなければいけないので、通信はリッチなものが必要ということで、ローカル5Gにしたわけです。

ミッドタウン八重洲の3D地図を取ったデータになっています。3Dの点群データを取るだけではなくて、カメラの映像の画像の色と合わせて、色まで付けてくれる仕組みです。これで見ると、3Dのデータとして、その場の状況が分かるような状況になっています。

今、NTT e-City Laboでも同じものを動かして、道案内とかを含めて実際にやるようにしています。

こうした情報を使うと今度は街の道案内にも使えると思いますし、スマホを持っている方たちが、ある場所を通りかかったときに、「このお店のお勧めはこれですよ」というのを、スマホのカメラ上のその場所の映像にプロットして出すような、そのようなこともできるのです。そこで、例えば地下のエリアの道案内とか、そういうことにも使えるかなと思っています。

--これは用途が広そうですね。

渡辺 そうなのです。無線にデジタルツインのデータを組み合わせて使うと、自動走行ロボットとか自動運転も高精度に動かせますし、マーケティングにも使えます。我々は今、地域の課題を解決するということで、防災にも力を入れていますので、3Dデータを町全体で取ることで災害状況にも使えると思っています。無線の世界からデジタルツインの世界に入っていき、デジタルツインとリアルな空間をつなぎ合わせるところを我々のエンジニアリングでやっていこうということです。有線通信、無線通信、構内通信、ロボティクス、デジタルツイン、リアルエンジニアリングこれの組み合わせです。

--町全体を対象にできますね。

渡辺 そういうことを街区にやったり町全体にやったりということをビジネスの柱としてリンケージさせながらやっていきたいというのが、今の思いです。

IT業界はソフトウェアで全部片付けてしまいます。ただ、それだけだとアメリカの会社、GAFAMには勝てない。デジタルの技術もちゃんと使って、泥くさいところを足して、DXをリアルな空間でやっていく、そこを我々としてのゾーンとして広げていくということをやっていきたいです。そういうところにコアの世界を作っていきたいというのが、無線とその周辺の事業に取り組んでいる、我々のミッションだと思っています。

無線ビジネスの推進をWi-Bizとともに

--Wi-Bizの役割と期待について、お願いいたします。

渡辺 我々としては、いろいろな無線を組み合わせて全国展開できるエンジニアリングをうまく使いながらビジネスを推進していきたいと思っていますので、無線を使った業務DXのお困り事があれば、是非、一緒にやらせていただきたい。

Wi-Bizには志を一にする方が多いと思うので、是非、一緒に取り組みたいと思っています。

Wi-Bizの皆さんとは、最先端の情報をいつも迅速にキャッチすることをやらせていただいていますので、引き続きワイヤレスの普及活動を一緒に継続していきたい。産官学の拡大を一緒に、お願いできればと思っています。

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら